俳句に恋し、昭和天皇の「人間宣言」に関わった異能の英国人

2021年10月25日

日本語に堪能な「外国人」は今や珍しくないが、日本語による独自の表現形式である俳句について、その真髄を理解し、やさしく語ることのできる外国人は、めったにいない。

明治維新前後、日本の文化、社会に強い興味をもち、海外に発信した外国人には、ラフカディオ・ハーンやアーネスト・フェノロサ、ポール・クローデルなどがいる。日本への興味と愛着を人一倍もちあわせていた彼らにしても、日本語独得の表現形式である俳句や川柳にまでは、なかなか踏み込めなかった。

そんな難事業を見事にやりとげる一方、太平洋戦争直後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)と日本政府双方から信頼され、昭和天皇の「人間宣言」の起草にひそかにかかわった人物がいた。『ほんとうの日本──芭蕉に恋した英国人の言葉』(大江舜訳、展望社)の著者でロンドン生まれのイギリス人、レジナルド・ホーラス・ブライス(1898─1964)である。

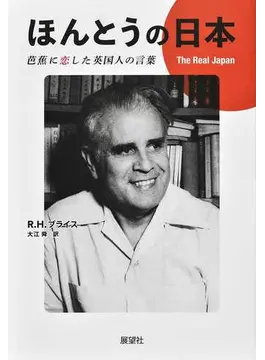

R・H・ブライス著『ほんとうの日本──芭蕉に恋した英国人の言葉』(大江舜訳、展望社)

R・H・ブライス著『ほんとうの日本──芭蕉に恋した英国人の言葉』(大江舜訳、展望社)本書はブライスの主要著書や雑誌等に掲載した論文から、主に俳句と川柳、および仏教とユーモア、日本文化についての考察等に絞って編集・本邦初訳されたものである。

さわりを紹介しよう。例えば芭蕉のこんな句──

晝顔(ひるがお)に米つき涼むあわれなり

(英訳)The rice-pounder. Cooling himself by the convolvulus flowers, -A sight of pathos.

この俳句をブライスは英訳すると共に以下の解説を加える。

《米搗(つ)きが疲れきり、日陰に座り額の汗をぬぐっている。柵沿いに昼顔の花が、この暑さのおかげでもあり、また、この暑さにもかかわらず、咲きほこる。男にとって花はあるような、ないような、だが花にとっては男の存在はないも同然、という、いわば、神のような、名もなき感情を芭蕉にあたえる》

本書の書名である「ほんとうの日本」については──

《日本の姿とは、一編の詩、ひと口の茶、床の間に生けられたひと茎の花、腕白な子供のいたずらや、見栄っ張りで愚かな人間の姿を眺めるときに浮かぶ微かな笑みの中に存在する》

そして、ほんとうの日本にあるものは、「はすかいに差し込む光」や「こちらへ近づいてくる足取り」などにあると強調する。

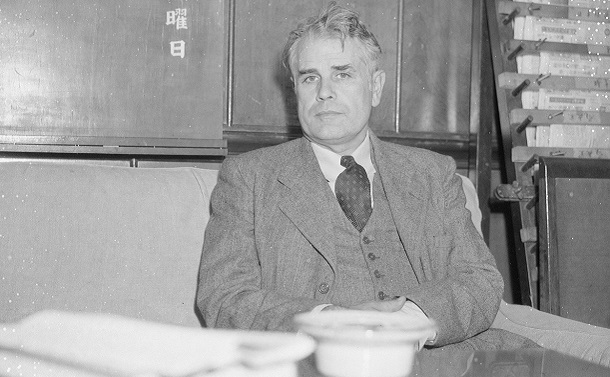

レジナルド・ホーラス・ブライス=1949年

レジナルド・ホーラス・ブライス=1949年本書では蕪村の俳句や川柳にも触れて、日本人の「自然を楽しむ心」にエールを送り、日本人の過去と現在を通じての最大の「宝」は《美は快適な生活よりも重要であると直感的に知っていること》とする。

そして、ものごとの中の「詩」こそ、真実にして唯一の価値であるとし、日本人が目指すのは、俳句の短さが示しているように、「質」であって「量」ではないと見極めて「『良い小さな』日本」をつくるべしと強調する。

戦後11年目に記したブライスの感慨である。この時期、ブライスは日本の禅文化を海外に広く知らしめた鈴木大拙との親交を通じて、禅の信奉者になっており、彼の美意識、価値観には禅の影響が濃厚に陰を落としている。ブライスは第一次世界大戦の折り、人を殺したくないという思いから徴兵命令を拒否し収監され、不自由な青年期を送った。

戦後、ロンドン大学に入学し優秀な成績をおさめ、卒業後は友人のツテで朝鮮の京城帝国大学予科の教官となり、英文学を講義した。この間、妻と離婚、2年後、日本女性、来島富子と再婚。日本本土に移り住むが、間もなく太平洋戦争が勃発。ブライスは「敵性外国人」として神戸の抑留所に収容された。

日本の敗戦後、ブライスは、高名な英語学者の齋藤勇の知遇を得る。日英(米)の言語や文化に詳しいブライスは、当時、引く手あまたで、GHQの民間情報教育局からも誘いがきた。すでに学習院の教授に決まっていたので、そちらは断ったが、ブライスという異能の才人を、GHQはもちろん日本政府が放っておくはずがない。

本書では直接触れていないが、ブライスは天皇制を維持するために必須であった、昭和天皇の「人間宣言」に関わることになる。要請をうけたブライスは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください