2021年11月04日

一般にはあまり知られていないかもしれないが、いまや日本の絵本は、マンガやアニメと同様に世界中で高く評価されている。毎年イタリアのボローニャで開催される国際児童図書展の絵本原画展でも毎回のように受賞者を出しているし、スロバキアで隔年開催されるブラチスラバ世界絵本原画展でも、日本の絵本作家が主要な賞をこのところ毎回受賞している。

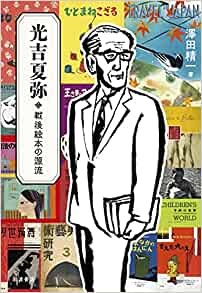

澤田精一著『光吉夏弥──戦後絵本の源流』(岩波書店)

澤田精一著『光吉夏弥──戦後絵本の源流』(岩波書店)著者は70年代、福音館書店から刊行されていた月刊誌「子どもの館」で、晩年の光吉の連載を担当したことから、子どもの本だけではない彼の並外れた博識とともに、風貌が醸し出す孤独な雰囲気を探るべく光吉の評伝に取り掛かる。

光吉の父親は日本綿花株式会社やスタンダード石油をはじめ明治期の基幹産業の重役などを歴任し、著作も何冊もあった。光吉はこうした経済的にも文化的にも恵まれた環境に育ったことから、芸術全般に早くから関心があったのだろう。1925年、慶応義塾大学予科在学中、「婦人画報」に「近代舞踊絵巻序観」を光吉夏弥名で寄稿する。舞踊を幼児の身体的感情表現や未開社会の部族の身体表現など言語以前にまで遡って論ずる視点から、著者はこれが子どもの世界や未開文明への関心につながると読み解く。このとき光吉は20歳。

光吉は大学卒業後、鉄道省の外局で観光立国を目指して作られた国際観光局に入局する。そして5年後、同局刊行のグラフ誌「Travel in Japan」の主幹に就任。原弘を同誌の表紙デザインに起用し、彼の影響によりロシアの絵本を収集することになる。当時のロシア絵本は、ロシア・アヴァンギャルドの影響などもあり、斬新でデザイン的にも優れていた。これがグラフ誌編集や後の卓越した海外絵本の選択眼にも活かされたのだろう。光吉は国内屈指のロシア絵本コレクターともなる。

原弘は、写真専門誌「光画」のメンバーで、ここには木村伊兵衛、伊奈信男、名取洋之助など、後にビジュアル・プロパガンダ的なグラフ誌「NIPPON」や「FRONT」を担う面々が集まっていた。

名取洋之助

名取洋之助「NIPPON」は、名取が立ち上げた日本工房から1934年に創刊され、木村や伊奈のほか、原弘、岡田桑三が参加するが、工房は1年で分裂し、木村以下は中央工房を起こした後に東方社と社名を変えて1942年に「FRONT」を創刊。

1940年、光吉が台本を手掛けた、皇紀2600年奉祝の舞踊「日本」は、皇国史観の賛美であり、主幹として関わった「Travel in Japan」も、「NIPPON」や「FRONT」と同様に、海外に向けた国威発揚と戦時下のナショナリズムの高揚を目指したことに違いはない。戦時下のビジュアル・プロパガンダは、国家宣伝のためにと優遇されていたからなのか、写真技術はもちろん、デザイン感覚や表現テクニックの素晴らしさを認めないわけにはいかない。

皇紀2600年を祝って繰り出した人たちでにぎわう東京・銀座=1940年11月11日

皇紀2600年を祝って繰り出した人たちでにぎわう東京・銀座=1940年11月11日同時に、戦争に加担した文学者の戦争責任は様々に追及されたが、写真家やデザイナーは、自らの戦争責任についてどれだけ自覚的であったのか、本書を読みながら改めて考えさせられた。

「NIPPON」や「FRONT」は日本の文化や産業を海外に紹介するグラフ誌だが、軍部と結託して大東亜共栄圏構想を宣伝し侵略を正当化するプロパガンダの担い手でもあった。そこに名取や木村、土門拳の写真ルポや「NIPPON」に参加した亀倉雄策のデザインが加わる。

戦後、亀倉は64年の東京オリンピックのポスターで話題を呼び、現代日本のトップデザイナーとして活躍する。名取や土門や木村は、名取洋之助写真賞、土門拳賞、木村伊兵衛写真賞と、その名を冠した賞が設定されるほど顕彰されている。

画家の藤田嗣治や詩人の高村光太郎が厳しく戦争責任を問われたのに比べ、その違いに違和感を覚えざるを得ない。彼らと緊密に関わり、国策に従った光吉も同様なのだが、彼は日米開戦の翌年あたりから子どもの本に活躍の場を移しているように、本書からは読み取れる。それは一種のカモフラージュだったのだろうか? とはいえ、子どもの本もまた、この頃から過剰なほど戦意高揚と戦争賛美の絵本などを大量に出版することになるのだが、光吉が手掛けたのは海外の絵本の翻訳であった。

絵本の翻訳『支那の墨』、『フタゴノ象ノ子』(のちに『まいごのふたご』)、『花と牛』(のちに『はなのすきなうし』)、『文楽』の4冊を筑摩書房から出版した1942年は、光吉にとって画期的な年となった。43年には、美術誌「生活美術(絵本特輯)」9月号で「絵本の世界」を寄稿し、これまでコレクションしてきた海外の絵本を多くの図版と共に紹介する。その中にはディズニーの『ピノキオ』や、バンナーマンの『ちびくろ・さんぼ』など、戦後翻訳出版されて人気になる絵本がたくさんあったと著者は記している。

光吉の生涯を通してもう一つ考えさせられたのは、アメリカの占領政策の意外な実態についてである。敗戦後、GHQの対日政策により占領下の報道や出版の検閲ばかりか、軍国主義的と思われるものの没収も行われた。検閲は新聞や出版にとどまらず、個人が取り交わす郵便や電報・電話にも及び、そのために動員された検閲官は8000人に達したというから異常である。

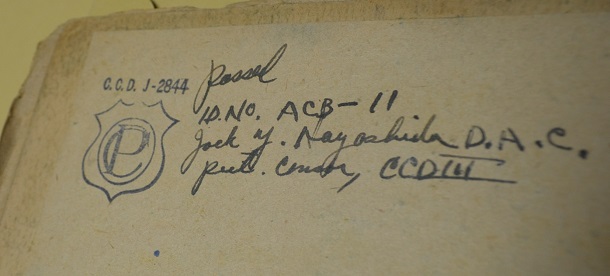

GHQの検閲は文化各方面に及んだ。検閲済みスタンプ(左端)とサインが入った紙芝居の裏面

GHQの検閲は文化各方面に及んだ。検閲済みスタンプ(左端)とサインが入った紙芝居の裏面また「アメリカ教育使節団報告書」には、漢字表記の日本語は学習上の弊害になるから問題だとも記されていた。これが当用漢字の告示や現代仮名遣いにつながったのだろうと著者はいう。

また、この時期にはGHQの後押しもあって、「赤とんぼ」「子供の広場」「銀河」など、民主主義を標榜した子ども雑誌が次々と創刊される。戦時下に「君たちはどう生きるか」などの「日本少国民文庫」シリーズを企画編集した山本有三は、「日本少国民文化協会」の命名者でもあったのだが、戦後新潮社から創刊した「銀河」では、左開きで本文は横組みを採用している。アメリカ教育使節団の報告書に忖度して、いずれはアルファベット表記にするつもりだったのか。軍国日本の民主化を建前に、GHQは検閲や没収などの強硬策と共に、教育や文化面での政策にも力を入れ、戦争協力させられた転向文化人を、民主化の先兵としても利用したのだ。

光吉は1946年5月に中央公論社に入社し、48年2月創刊の「少年少女」の編集担当となり、同誌に自らも「猫にきいた鼠の話」を連載する。しかし7月号を最後に光吉は中央公論社を突然退社し、連載童話も打ち切られる。退社理由は明確にされていないが、次号は8月・9月合併号となり、「あとがき」には「今までの編集のやり方も大いに考えなおしたい」とあるから、編集方針での齟齬があったのだろうか。戦前中央公論社に在籍していて、戦後実業之日本社から刊行された「赤とんぼ」の編集長となった藤田圭雄(たまお)が、中央公論社に復職したのと入れ替わりに光吉が退職しているから、藤田との確執が原因だったことは疑いない。戦中戦後の出版界における藤田の立ち位置と共に、このあたりの真相も知りたいところだ。

戦後の光吉の最大の功績は、何といっても「岩波の子どもの本」の創刊であろう。そしてここにもアメリカの影が見え隠れしていると著者はいう。53年9月半ば、光吉は岩波書店の小林勇専務と石井桃子に呼ばれ、会議室での1時間足らずの打ち合わせで「岩波の子どもの本」第1期24冊を12月から刊行することが決まる。光吉が所蔵していた外国の絵本をばらし、それを逆判に使って取り敢えず12月に6冊刊行し、翌年の4月に6冊配本した直後の5月に、石井は突然岩波書店を退社し、8月にロックフェラー財団の招きでアメリカに行ってしまう。

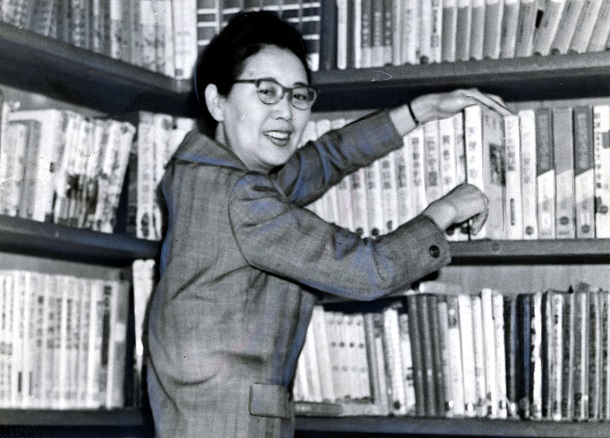

石井桃子

石井桃子石井の『児童文学の旅』によれば、坂西志保に突然声をかけられてアメリカ留学を決意したというが、ロックフェラー財団の留学制度は、アメリカの対日政策の一環を担うソフト・パワーで、事前に周到な調査をした上でのものだった。だから、「子どもの本」の刊行は、むしろ岩波書店も石井の留学を事前に知った上での予定だったのではないかと著者は推察する。

財団によりアメリカ留学したのは53年出発の福田恒存、大岡昇平から始まり最後となる62年からの江藤淳までの10人で、石井を除き文壇文学者ばかりである。GHQは、将来の日本を担う作家や文学者をアメリカに招き、良きアメリカを知らせ、民主主義を根付かせるための周到な施策を遂行したと著者はいう。こうしたことから考えると、戦後日本の絵本は、アメリカがしつらえた環境の中で生まれ、アメリカという「ゆりかご」の中で育まれたとも述べるのだ。

つまり、アメリカは石井に白羽の矢を立て、子どもの本を通して日本の図書館の整備や司書の育成などで民主化に寄与させようとしたのではないか。石井の子どもの本の世界におけるその後の活動と影響力を見るにつけ、アメリカの占領政策の子ども文化に与えた影響の大きさを改めて認識させられる。

光吉はその後、写真、子どもの本、舞踊に関する企画編集や執筆・翻訳の仕事を、89年に84歳で亡くなるまで続ける。とりわけ、「子どもの館」に連載した「子どもの本の世界から──その文献と資料」は、戦前から収集した様々な文献を紹介解説する貴重な論考で、これが単行本として刊行されていないのが惜しまれる。ともあれ、光吉の秘められた生涯をたどることから、戦中戦後のビジュアル文化の意外な事実が浮かび上がってくる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください