2021年11月12日

今年の東京国際映画祭(10月30日~11月8日)は大きく変わった。開催前にトップ2人にインタビューをしてここに書いたように(「東京国際映画祭の大改革~安藤裕康チェアマンと市山尚三ディレクターに聞く」)、ブリランテ・メンドーサやバフマン・ゴバディのような世界三大映画祭のコンペにも出品するような監督の映画がワールド・プレミア(世界初上映=WP)で並び、正月映画の披露の場のようだった「特別招待作品」が「ガラ・セレクション」になった。

東京国際映画祭でイザベル・ユペール審査委員長(左)が、東京グランプリを受賞した『ヴェラは海の夢を見る』のカルトリナ・クラスニチ監督に代わり登壇したコソボ大使館臨時代理大使にトロフィーを渡した=2021年11月8日

東京国際映画祭でイザベル・ユペール審査委員長(左)が、東京グランプリを受賞した『ヴェラは海の夢を見る』のカルトリナ・クラスニチ監督に代わり登壇したコソボ大使館臨時代理大使にトロフィーを渡した=2021年11月8日そして開催場所は17年続いた六本木から日比谷・有楽町・銀座地区へと移った。安藤裕康チェアマンはこの変更を、開会式の挨拶で新約聖書を引いて「新しい酒は新しい革袋に盛れ」と語った。

さて実際に作品はどうだったのか、運営はうまくいっていたのか、盛り上がっていたのかなどさまざまな視点から語ってみたい。一言で言えば、今年の東京国際映画祭は全体に「知性」が感じられたと思う。

授賞式に並んだ審査委員たち。中央はイザベル・ユペール委員長=撮影・筆者

授賞式に並んだ審査委員たち。中央はイザベル・ユペール委員長=撮影・筆者まずコンペ部門のセレクションは、世界のどこに出しても恥ずかしくないレベルだった。私は15本すべて見たが、「見たい」と思う著名監督の作品もあるうえに、プログラミング・ディレクターの市山尚三氏のリアリズム、前衛的作品、ジャンル映画などへの志向といった彼らしいテイストが一本貫かれていた。授賞式後の記者会見で、俳優のイザベル・ユペール審査委員長が「期待以上のセレクションで、映画の旅を楽しんだ」と述べた通りである。私自身も全作品それぞれに映画的な探求を感じた。実は2本がっかりした作品もあったが、これはカンヌなどでもよくあること。

審査委員たちの顔ぶれも大きく変化した。これまではハリウッド映画のプロデューサーなど、芸術的志向の強い作品を評価するのは難しそうな審査委員が複数いたので、受賞結果に私はおおむね不満だった。

だが今回の審査委員はジャン=リュック・ゴダール、クロード・シャブロルやミヒャエル・ハネケなどの映画に出演しているユペール委員長を始めとして、映画批評家のクリス・フジワラ氏や映画監督の青山真治氏など明らかに映画通ばかりで、グランプリの『ヴェラは海の夢を見る』(カルトリナ・クラスニチ)をはじめ受賞結果に私はほぼ満足だった。

これは「アジアの未来」部門も同じで、ユーロスペースの北條誠人支配人や韓燕麗・東大大学院総合文化研究科教授などアジア映画通が並んだ。大学の映画研究者が審査員になったのは近年なかったことだ。

東京グランプリを受賞した『ヴェラは海の夢を見る』

東京グランプリを受賞した『ヴェラは海の夢を見る』あえて言えばコンペの審査委員は社会性や芸術性の強い作品は高く評価したが、『アリサカ』(ミカイル・レッド)と『復讐』(ブリランテ・メンドーサ)のフィリピン映画2本やスペインの『ザ・ドーター』(マヌエル・マルティン・クエンカ)のようなジャンル映画を評価しなかったのが残念だった。ただしこれはカンヌなどでもよくあることで、審査委員の好みがきちんと表れた結果だと思う。

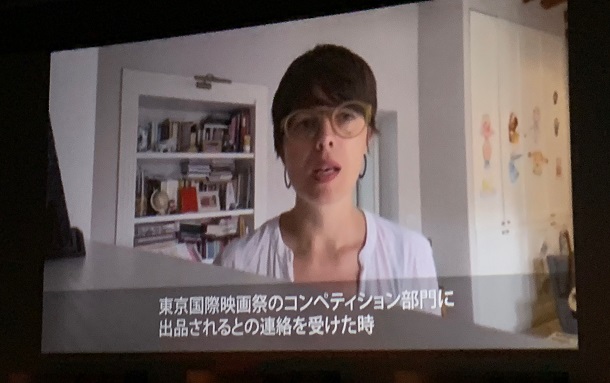

ビデオで東京グランプリ受賞の喜びを語るカルトリナ・クラスニチ監督=撮影・筆者

ビデオで東京グランプリ受賞の喜びを語るカルトリナ・クラスニチ監督=撮影・筆者いずれにせよ、8月から10月までのロカルノ、ベネチア、トロント、サン・セバスチャン、釜山映画祭の後の開催でもコンペに有名監督のWPが何本もあったし、全般に面白い作品が揃った。「アジアの未来」部門はトルコの『最後の渡り鳥たち』(イフェト・エレン・ダヌシュマン・ボズ)1本しか見られなかったが力作だったし、すべてWPが揃っていた。今回の「ガラ・セレクション」は海外からも理解しやすく、この映画祭は初めて国際的に重要なものとして海外から認識されたのではないか。審査委員のローナ・ティー氏(プロデューサー/キュレーター)も「今回の変化はすばらしいもので、今後も期待できる」と語った。

「トークシリーズ@アジア交流ラウンジ」も、イザベル・ユペール氏と濱口竜介監督、アピチャッポン・ウィーラセタクン監督と俳優の西島秀俊氏、ポン・ジュノ監督と細田守監督など、映画好きを唸らせるような組み合わせばかりで、これも海外、特にアジアの国から見ても魅力的な企画ではないか。

「日本映画クラシックス」の「女性監督のパイオニア 田中絹代トークイベント」に参加したが、カンヌ国際映画祭代表補佐のクリスチャン・ジュンヌ氏がフランスでの田中絹代の受容を解説した後に、三島有紀子(映画監督)、斉藤綾子(明治学院大学教授/映画研究者)、冨田美香(国立映画アーカイブ主任研究員)各氏の座談会があった。

「田中絹代トークイベント」の市山尚三氏(左)とクリスチャン・ジュンヌ氏=撮影・筆者

「田中絹代トークイベント」の市山尚三氏(左)とクリスチャン・ジュンヌ氏=撮影・筆者斉藤氏や冨田氏の映画史研究者としての知識に驚いたが、このようなアカデミックな人材はこれまで東京国際映画祭には関わっていなかった。またこの司会を市山氏が務めたが、彼の見識の高さもすばらしかった。

有楽町駅前に並んだ東京国際映画祭の上映作品のポスター

有楽町駅前に並んだ東京国際映画祭の上映作品のポスター運営においては、かつては六本木ヒルズ内にほぼ収まっていた上映会場やプレスセンター、映画祭事務局の日比谷地区への移転で苦労は多かったと思うが、結果として運営は全体にスムーズだったと思う。プレス&業界向け(P&I)会場となったシネスイッチ銀座は、従来の六本木の会場に比べて座席数が多かったこともあり、例年のように長い列を作って待つこともなくなった。

有楽町「よみうりホール」のP&I席は六本木の「EXシアター」よりずっと見やすかった。何より周囲にレストランもカフェもいくらでもあるので、映画祭に通うのが去年までに比べて快適だった。監督へのインタビューやジャーナリストの星取表などを毎日載せるデイリーの新聞(TIFF Times)が復活したのもよかった。これはどの国際映画祭にもあるもので、来年は海外並みにもっとページを増やして欲しい。

ただし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください