ダブルピースサインをとらえた西田茂雄さんの写真にみる

2021年12月03日

心惹(ひ)かれる一枚の写真がある。

なんとも可愛い笑顔で講話をされている瀬戸内寂聴さんを写したものだ。撮影したのは、写真集『阿波の面魂』を上梓(じょうし)し、有名無名を問わず人物に焦点を当て撮り続けてきた写真家・西田茂雄さんである。それは今から11年前、徳島県鳴門市で開かれていた青空説法「ナルト・サンガ」での一コマ。足掛け3年、ナルト・サンガで寂聴さんを撮り続けてきた西田さんは、寂聴さんを可愛らしい人という。

おちゃめな瀬戸内寂聴さん(2010年10月24日のナルト・サンガにて)

=以下、写真は西田茂雄さん撮影・提供

おちゃめな瀬戸内寂聴さん(2010年10月24日のナルト・サンガにて)

=以下、写真は西田茂雄さん撮影・提供

一人ひとりに寄り添う(2010年ナルト・サンガ)

一人ひとりに寄り添う(2010年ナルト・サンガ)寂聴さんの存在に、元気をもらっていた人は多い。近くでは、私の母がそうであった。寂聴さんと同じ徳島の生まれで、奇(く)しくも徳島大空襲で母親を亡くし、これまた寂聴さんと同じく故郷を飛び出した女性であった。その母が、テレビなどで寂聴さんの声が流れるたびに、「あぁ、やっぱり寂聴さんは徳島の人やな」とひとり感慨に耽(ふけ)っていた。というのも、若い頃に故郷を離れて久しいのに、寂聴さんは、いくつになっても阿波弁が抜けていないというのである。

阿波弁はサ行に特徴があって、「せ」が「しぇ」になる。「先生」の発音が「しぇんしぇい」になるのである。また、語尾に「~じょ」が付き、特に女性が話すと、なんともかわいらしい方言なのである。

四国には‘讃岐男に阿波女’ということばがある。嫁をもらうなら阿波女がいい、なぜなら働き者で情が深いからという意味だそうだ。この阿波女に関して、司馬遼太郎さんも『竜馬がゆく』の中で言及されていて、「阿波女には一種の性的魅力がある」と記されている。

情が深くてかわいらしい、寂聴さんの根っこはどこまでも阿波女であったと思う。

翻って、西田カメラマンが、どうして寂聴さんと出会われたのか、どうして気心の知れた楽しそうな表情の寂聴さんを撮ることができるのか、不思議であった。

「ある時、徳島市内の喫茶店でたまたま居合わせたことがあって。僕が撮った彫刻家の流政之さんの写真をチラッとご覧になって、‘写真上手ね、わたしもカッコよく撮って’と言われたのが出会いの最初です」と西田さん。

偶然にも、寂聴さんと流政之さんは、お互いがまだ小説家でも彫刻家でもない若き頃からの知り合いであった。昭和23(1948)年、徳島を出奔した寂聴さんは、京都の小さな出版社に勤めた。そこでデザインの仕事をしていたのが流さんだったのだ。幼子をおいて家を出たことを心配され、どうせ小説家になんかなれないのだから徳島に帰れと、諭されたという。そう言う流さんも、海軍飛行科の零戦パイロットとして終戦を迎え、まだ何者でもなかった。ふたりが喫茶店でよく語り合ったことは、寂聴さんの随筆に詳しい。

その50年来の縁に紡がれて、西田氏が撮影をするきっかけとなった。そして、寂聴さんと流政之の友情は、2009年、市内を流れる新町川畔に建てられた寂聴さんの文化勲章受章記念碑に結実された。香川県特産の庵治石(あじいし)を使ったモニュメント「ICCHORA」(イッチョラ)は、流さんの作品である。

文化勲章受章記念碑ICCHORAに笑顔を向ける(2009年4月22日)

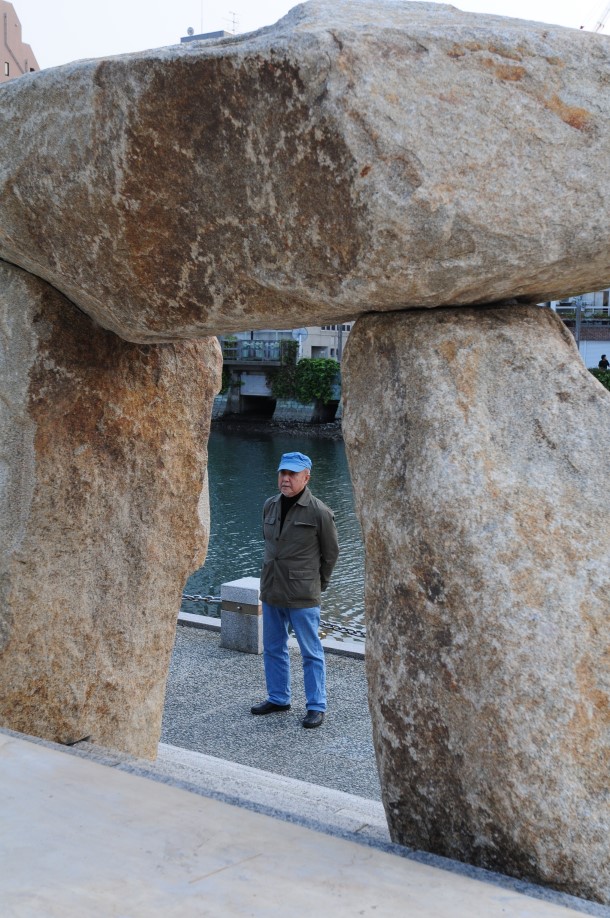

文化勲章受章記念碑ICCHORAに笑顔を向ける(2009年4月22日) ICCHORAを制作した流政之さん

ICCHORAを制作した流政之さん「ICCHORA」とは一張羅のことで、「持っている衣服のなかで最もよいもの、一枚しかないかけがえのない衣服」という、今でいう勝負服的な意味と、「何も持っていない、わが身一つで、たった一着きりの服」という意味もある。私には、貧しくも夢を抱いて生きていた頃の若いふたり、寂聴さんと流さんの間だけに見える原風景のように思えてならない。

ICCHORAの除幕式で阿波踊りの名手四宮生重郎(しのみや・せいじゅうろう)さんと踊る

ICCHORAの除幕式で阿波踊りの名手四宮生重郎(しのみや・せいじゅうろう)さんと踊る ICCHORAの除幕式

ICCHORAの除幕式2009年4月22日、除幕式の撮影をしていた西田さんは、「記念碑のところから見える眉山の景色を、寂聴さんは気に入られていました。子どもの頃、毎日眺めていた特別な山です。この碑の間を潜ると、幸せになれる門だそうです」と、説明してくれた。

ところで、西田さんの写真撮影には特徴があって、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください