2021年12月16日

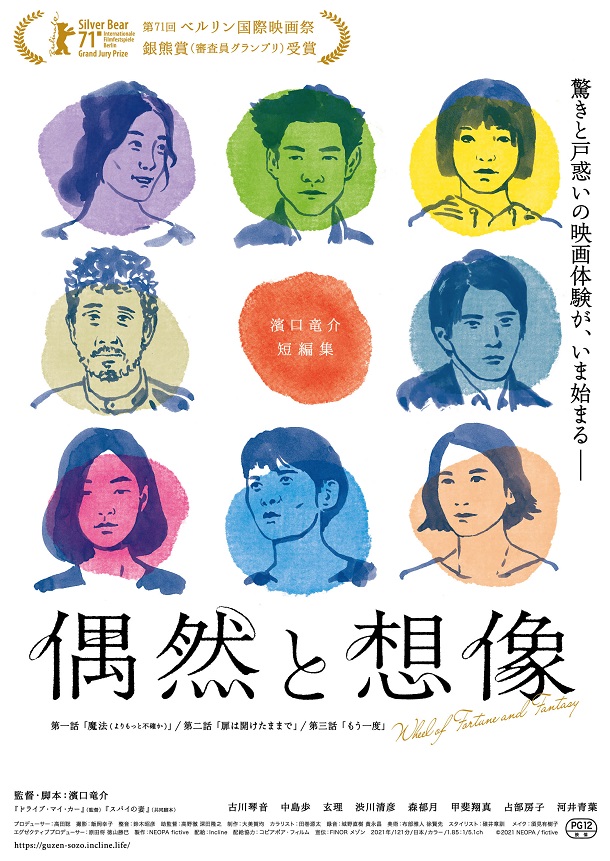

今年(2021)の夏、長編『ドライブ・マイ・カー』が公開され、大きな話題を呼んだ濱口竜介監督の新作、『偶然と想像』が早くも封切られる。3つの中編からなる連作映画だが、秀逸ながらやや冗長に流れた前作に比べて、このオムニバスは紛れもない傑作だ(2021年、第71回ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞)。

『偶然と想像』 2021年12月17日(金)より「Bunkamuraル・シネマ」ほか全国ロードショー 配給:Incline LLP 配給協力:コピアポア・フィルム

『偶然と想像』 2021年12月17日(金)より「Bunkamuraル・シネマ」ほか全国ロードショー 配給:Incline LLP 配給協力:コピアポア・フィルムタイトルが示唆するように、<偶然>というモチーフに霊感を得た濱口の想像力がいかんなく発揮され、3つの独立した中編として見事に結晶しているが、そもそも、映画や小説の物語は多くの場合、なんらかの<偶然>を必要とする。それなしには、物語が進行しえないからであり、映画や小説では、しばしば<偶然>の出来事──出会いであれ、事件の発生であれ、天候の急変であれ──が物語の発端となる。そして本当らしさ/リアリズムへの配慮ゆえ、それらの<偶然>は、なるべく目立たぬように描かれる。

しかしながら、『偶然と想像』の濱口竜介は、その逆をいく。本当らしさという映画の約束事を、あえて大胆に踏み外し、意図的に<偶然>を<偶然>として露出させるのだ。にもかかわらず本作では、濱口がインスパイアされたというエリック・ロメール監督(仏、後出)の映画さながらに、いやロメールよりさらに辛辣かつ滑稽に、そしてドラマティックに、<偶然>のもたらす悲喜劇が活写される。まったくもって、<偶然>をめぐるリアルとアンリアルとを同時に成立させる、濱口のアクロバティックな演出には唸らされるが、今回は第一話のプロット(脚本は濱口自身が執筆)、および人物設定、演技設計、心理描写、撮影の妙について述べたい(ネタバレなし。第二話、第三話については次回に述べる)。

『偶然と想像』(第一話「魔法(よりもっと不確か)」) ©︎2021 NEOPA/Fictive

『偶然と想像』(第一話「魔法(よりもっと不確か)」) ©︎2021 NEOPA/Fictive一見、典型的なラブコメだが、予想外のドラマ展開も、今風の若い女性たちの喋り方も、まったく既視感がなく、身辺雑記風の散文的なリアルさに、<偶然>の介入による幻想譚めいたタッチが巧みに加味された一編だ。

──仕事帰りのタクシーの中で、モデルの芽衣子(古川琴音)は仲良しのヘアメイクアーティストのつぐみ(玄理:ひょんり)から、最近気になっている男の話を聞かされる。その彼と意気投合して夜明けまで話しつづけて、もうセックスしてもいい感じになって、だけどキスもしないで握手して別れて、また会うことになってさ、人と距離を取りがちな私たちにとってこれは特別なことだよね……とかなんとか、あまり抑揚をつけない、いかにも濱口らしい演技設計のもと、えんえん喋るつぐみは、芽衣子をカウンセラー代わりにして、喋ることで自分の気持ちを整理し、再確認しているようにも見えるが、もとより<カウンセリング>は濱口作品を特徴づけるモチーフのひとつだ。

もっとも、聞き役に回りながらも、芽衣子は自分の過去の経験などを口にして、つぐみに応答するので、二人の女性は『ドライブ・マイ・カー』の西島秀俊と三浦透子のように、“相互カウンセリング”を行なうといえようか(『ドライブ・マイ・カー』については2021・08・20、同・08・23の本欄参照。なお<カウンセリング>のモチーフは後述する第二話でより顕著に表れる)。

そして、つぐみと別れた芽衣子が向かったのは……いや、ある<偶然>をめぐるプロットの転回点となるそのシーンは、見てのお楽しみ。

各話とも空間における人物配置、それを撮りおさえる飯岡幸子のカメラも卓抜だ。第一話では、タクシーの中で横に並んで座る芽衣子とつぐみを、引きの画面で同時に写したり、どちらか一方をアップぎみに写したりする遠近自在の画面構成や、窓外を流れていく等間隔の街灯のショットの挿入が、あまり強弱をつけない二人の声の快い響きとあいまって、見る/聴く者に映画的快をもたらす(キュートな顔の芽衣子/古川琴音は、それってエロくない? とか言ったりしておかしい)。

さらに、だだっ広い夜のオフィスのがらんとした感じ。その空間は何やら不穏さを醸して恐怖映画の舞台のようだ(そこでは人物間の緊迫した葛藤のドラマが演じられる)。さらに終盤の、芽衣子とつぐみがカフェの窓際のテーブルを挟んでいるシーンで起こる、アッと声を上げそうになる、ケレンに満ちた映像のマジック!

そこでは<(第2の)偶然>、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください