『令和元年のテロリズム』、『アスベストス』、『安いニッポン』……

2021年12月22日

*本や出版界の話題をとりあげるコーナー「神保町の匠」の筆者陣による、2021年「私のベスト1」を紹介します。

井上威朗(編集者)

磯部涼『令和元年のテロリズム』(新潮社)

磯部涼 『令和元年のテロリズム』(新潮社)

磯部涼 『令和元年のテロリズム』(新潮社)さらに本書は、子殺しや無差別殺人をめぐる昭和時代の論考も丁寧に分析し、論客たちが自説を語るのに都合よく事件を利用してきた歴史も暴きます。精神疾患が悪化して親に殺された人物の残したTwitterアカウントには、好き勝手きわまるコメントが大量に書き込まれました。昭和のお偉い先生がつけた先鞭に令和のネット民が乗っかった地獄絵図ともいえる構図を鮮やかに示したのも、本書の後世に残した功績だと思います。

大槻慎二(編集者、田畑書店社主)

佐伯一麦『アスベストス』(文藝春秋)

この連作短篇集を読みながら、何度巻末の初出一覧を見返したかわからない。「あとがき」にもあるように、全4篇を完成させるまでに13年の月日がかかっている。それを著者は、アスベスト禍の潜伏期の長さに喩えているが、これらの小説の文章ひとつひとつが、人物や事象を豊かに浮かび上がらせる「具象」でもあり、社会全体の病を示唆する「抽象」にもなっている。しかも作家はまさに、その病を身裡に抱える本人だということが、「社会と私」という文学上のテーマを根底から考えさせられる。

この13年の間に日本に何があったか。特に3篇目と最終篇の間には10年の歳月が横たわっており、その間、著者は東日本大震災をもろに経験しているが、そういう「大きな災害」と同時並行的に「細かい不幸」が人々の生活に目に見えない形で浸透していく様が絶妙な筆致で描かれる。年末に飛び込んできた「今年最高の収穫」だった。

佐伯一麦

佐伯一麦駒井稔(編集者)

中藤玲『安いニッポン──「価格」が示す停滞』(日経プレミアシリーズ)

やがてパンデミックが終焉した時に、最大の問題となるのは20年以上日本が苦しんでいるデフレの克服だと思います。本書では著者が新聞記者として現場を踏みながら、わが国が直面する深刻な現状を極めて鮮明に描いています。

「安いニッポン」の例として挙げられている、ディズニーランドの入場料、回転ずし、100均などが、世界で一番の低価格という事実には圧倒されます。非正規社員が4割を超え、物価や賃金が上がらないのは終身雇用、年功序列、企業内組合といった戦後日本を成功に導いたシステムそのものが原因だとよく指摘されますが、日本人は勤勉だと信じていた人たちは、労働生産性が主要先進国で最下位だと知って驚くのではないでしょうか。

盛んに喧伝される「新しい資本主義」に多くの国民は良き変化を期待しつつも、半ば諦めているようにも思えます。それではどうしたらよいのか。本書はそれを考えるための数々のヒントを与えてくれる好著です。

今野哲男(編集者・ライター)

神山睦美『「還って来た者」の言葉──コロナ禍のなかでいかに生きるか』(幻戯書房)

著者は、末尾に置いた「覚書」でこう云う。「……私の書くものは、総じて難解といわれてきました。それは思考が高度なのではなく、自分でもまだ思考を整理しきれていないからではないかと思います」と……。持続することにかけて代償を求めず、ただ自発的に「考える」ことに身を任せてきたと思しい著者が、文芸批評40年の節目にまとめた評論集。

「文芸批評の世界に導いてく」れた吉本隆明(『最後の親鸞』)と、「文芸批評家としてライバルであり続け」た加藤典洋(『9条入門』)を中心に、多様な論が並ぶ。「(過去の思考を整理するために)できるだけ話しているような文章に書き替え」「全編をですます調に統一」した努力によって、より鮮明に見える著者の寂(しず)かな直感の力と、実感に下支えされた「思想・哲学的な実存」の姿が貴重だ。なかでも、加藤の論と「対位」的に語られる、村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』についての論考が印象深い。

佐藤美奈子(編集者、批評家)

朝井リョウ『正欲』(新潮社)

実際にはあるのに、社会や世間であたかも「無い」ように扱われているモノ・コトを言葉にしていく作業は、文学にこそ可能な大切な役割の一つでしょう。そういう仕事を成し遂げた作品は、ただ文字を読む行為では絶対に得られない、「新たな体験」を読者にもたらします。そうした体験を与えられた点で、本書が今年のベスト1です。きわめてデリケート、かつ「異常」や「性癖」の語で片付けることが決してできない世界に踏み込んでくれた勇気への感激が止みません。個人と個人を隔てる壁がどれほど絶望的に厚いか、にもかかわらず、人はどこまで行っても社会的存在であることを免れないか、について考えさせられました。

私が書くこの文章を読んでも、どういう内容の小説か、恐らくわかりづらいはずです。本書はとてもわかりやすく表現されているのに、安易にあらすじを描けません。一冊を丸ごと読むことが「体験」となるゆえんは、そこにもあるでしょう。

朝井リョウ

朝井リョウ中嶋廣(元トランスビュー代表)

與那覇潤『平成史──昨日の世界のすべて』(文藝春秋)

私は8年前に脳出血で半身不随になった。それで平成の最後の5年がおぼろである。著者は才走った筆で一気に読ませるが、その結論は「さようなら、『通史』を描くことがありえた、日本で最後の時代」というもの。慨嘆は限りなく深い。しかし次の令和には地球規模の気候変動と、人口減による日本国の消滅の話がもうそこまで来ている。

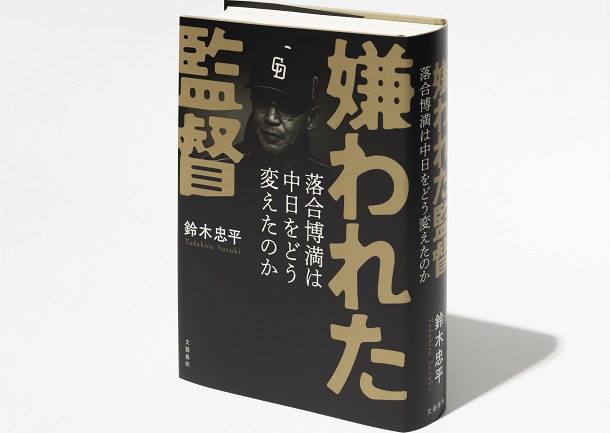

他に萩尾望都『一度きりの大泉の話』(河出書房新社) 萩尾望都が竹宮惠子に虐められた話かと思ったら、そうではなく萩尾の自己処罰の本だった。これは元が語りだが文体は素晴らしい。鈴木忠平『嫌われた監督──落合博満は中日をどう変えたのか』(文藝春秋) 落合の謎かけを選手やフロントが存在をかけて解いていく。監督の落合をまた見たくなった。佐久間文子『ツボちゃんの話──夫・坪内祐三』(新潮社) 頑固で稀代の同時代史家を、妻が活写した白眉の追悼文。ただただ唸った。

萩尾望都『一度きりの大泉の話』(河出書房新社)

萩尾望都『一度きりの大泉の話』(河出書房新社)野上暁(評論家、児童文学者)

松村圭一郎『くらしのアナキズム』(ミシマ社)

松村圭一郎『くらしのアナキズム』(ミシマ社)

松村圭一郎『くらしのアナキズム』(ミシマ社)機能不全の民主主義とコロナ禍で露呈した無能な国家の下でどのように自分たちの手で生活を立て直し守っていくか。「くらし」の中に政治と経済を取り戻し、国家などの大きなシステムに頼るのではなく、下からの民主的な「公共」の場を作る日常のコミュニケーション技法を、エチオピアの小さな村での体験から導き出すなど、エキサイティングな1冊だ。

堀由紀子(編集者・KADOKAWA)

鈴木忠平『嫌われた監督──落合博満は中日をどう変えたのか』(文藝春秋)

プロ野球に詳しいわけではないが、落合博満の底知れなさにわしづかみにされて一気に読んだ。著者はスポーツ紙の元ドラゴンズ担当記者で現在はフリーで活躍する。落合や選手、チームスタッフから信頼を得たからこその、唯一無二のノンフィクションだ。

落合は、監督だった8年間でリーグ優勝4回、日本一1回という好成績を残した。にもかかわらず就任中、言葉は少なく、うつむき加減で、独りだった。また選手に出す指示は常識ではとらえきれないものばかり。「一体なぜ?」という問い(謎)が常に提示され、さながら推理小説を読んでいるようだ。

監督の仕事は、チームを勝たせることだから、見栄や名声はいらない。嫌われたっていい。求道者のような生き様の一方で、垣間見えるのは選手への愛情だ。背負っていた重圧と孤独が胸に迫り、しばらく静かな感動に包まれた。

鈴木忠平『嫌われた監督──落合博満は中日をどう変えたのか』(文藝春秋)

鈴木忠平『嫌われた監督──落合博満は中日をどう変えたのか』(文藝春秋)松澤隆(編集者)

北丸雄二『愛と差別と友情とLGBTQ+──言葉で闘うアメリカの記録と内在する私たちの正体』(人々舎)

LもGもBもTも異質でふつうQも生じないなんて硬直化した偏見を周到に摘出する穿孔力。「少なくとも自分は差別していない」なんて思い込みを粉砕する起爆力。いつの間にか無知の滓を融かす浸透力。少年時から培った瑞々しい感受性と鍛え上げた在米新聞記者体験が交錯する表現力と取材力。平板な文学史の枠を超える洞察力。それらが相まった1冊としての存在力………。2年前の訳書『LGBTヒストリーブック──絶対に諦めなかった人々の100年の闘い』 (サウザンブックス)も好著だったが、本書は北丸氏の創見と覚悟が繰り出す一行一行が、実に美しい。

他に単行本では、長山靖生『日本回帰と文化人──昭和戦前期の理想と悲劇』(筑摩書房)が、著者の多様な既刊とは一味違う峻厳と情緒が際立ち、魅力的。新書では、原武史『歴史のダイヤグラム──鉄道に見る日本近現代史』(朝日新書)の闇の照らし方、國分功一郎・千葉雅也『言語が消滅する前に』(幻冬舎新書)の補完し合う語り口が、比類ない面白さ。

高橋伸児(「論座」編集部)

ジュールズ・ボイコフ『オリンピック 反対する側の論理──東京・パリ・ロスをつなぐ世界の反対運動』(井谷聡子・鵜飼哲・小笠原博毅監訳、作品社)

2028年ロス五輪についての反対運動(ノーリンピックスNOLympics)を中心に、世界的に広がる活動を紹介しつつ、この「スポーツの平和の祭典」が“資本主義の化け物”であることを喝破している(もともと近代五輪はクーベルタンの提唱した当初から矛盾に満ちていたのだが)。東京2020をめぐる醜悪な出来事の数々で五輪にすっかり幻滅したところに本書を読んで、この巨大イベントは最もスポーツと遠い地平にあると確信した。

東京五輪の総括もうやむやになり、中国でまた五輪が開催されようとしているいま、スポーツに関心がある人こそ、「アスリート・ファースト」という理念とはかけ離れた五輪に対する異議申し立てを読んでほしい。そして、IOC(国際オリンピック委員会)や巨大企業による五輪の私物化、利権化、環境破壊、都市のジェントリフィケーション(“浄化”)といった諸問題は、五輪にとどまらず今の社会とどう向き合うかという普遍的な視座をも突きつけている。

ジュールズ・ボイコフ=本人提供

ジュールズ・ボイコフ=本人提供有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください