2021年12月23日

1.「あやしい絵展」東京国立近代美術館

2.「GENKYO 横尾忠則 原郷から幻境へ、そして現況は?」東京都現代美術館

3.「柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年」東京国立近代美術館(開催中)

4.「M式「海の幸」森村泰昌 ワタシガタリの神話」アーティゾン美術館(開催中)

5.「電線絵画展―小林清親から山口晃まで―」練馬区立美術館

次点:「イサム・ノグチ 発見の道」(東京都美術館)、「テート美術館所蔵 コンスタブル展」(三菱一号館美術館)、「クリスチャン・マークレー トランスレーテイング[翻訳する]」「Viva Video! 久保田成子展」「ユージーン・スタジオ 新しい海」(すべて東京都現代美術館、開催中)、「ファッション イン ジャパン 1945-2020─流行と社会」(国立新美術館)

去年に続き、今年も新型コロナウイルス感染症の不安の中での展覧会となった。2~4度目の緊急事態宣言が発令されたが、3度目の期間中、ゴールデンウィーク(GW)明けの美術館の再開には小さな事件があった。

5月11日の朝刊各紙には東京国立博物館や東京国立近代美術館が翌12日以降から再開すると出たが、東京都の強い要請で11日夕方には5月末までの休館延長を決めてしまった。文化庁が東京都に押された形になったが、これまでで最も多くの感染者が出た8月にも閉館せず問題が起きなかったことを考えると、明らかに東京都の誤りであった。結局のところ、混雑する場合には予約制などを取れば展覧会はクラスターにはなりにくいことを学んだのではないか。

東京国立近代美術館の「あやしい絵展」はいったん再開が発表されたが、休館が継続となり展覧会はそのまま終了した

東京国立近代美術館の「あやしい絵展」はいったん再開が発表されたが、休館が継続となり展覧会はそのまま終了した今年は去年のピーター・ドイグやオラファー・エリアソンの個展、「性差(ジェンダー)の日本史」展のような「初めて見る驚き」を感じさせた展覧会は少なかったが、新たな視点から日本美術史を見直すような、地味だが学芸員が時間をかけて作った見ごたえのある展覧会が目立った。

東京国立近代美術館の「あやしい絵展」と「柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年」も、練馬区立美術館の「電線絵画展―小林清親から山口晃まで―」もそうだし、アーティゾン美術館「M式「海の幸」森村泰昌 ワタシガタリの神話」は現代作家の森村が明治の画家、青木繁をモチーフに日本の近代を振り返った。東京都現代美術館の「GENKYO 横尾忠則」は横尾の60年の活動を一挙に見せ、その中で古今東西の美術史が浮かび上がった。

「あやしい絵展」は展覧会タイトルからしてヘンで、2017年の「『怖い絵』展」(上野の森美術館)があったとは言え、とても国立の美術館とは思えない。しかし内容は、近代日本の美術史から我々がふだん「なんだかあやしいなあ」と無意識に思っていたおおむねマイナーな作品群にスポットを当てる、画期的な展示だった。何より全体に「物語」が濃厚だった。西洋絵画は19世紀半ばから次第に物語を脱して純化してゆくが、日本美術はそうではないと実感した。

絵の展覧会なのに、入口に立体の安本亀八の生人形《白瀧姫》(1895年頃)があったのに驚く。次に江戸末期の幽霊や妖怪の浮世絵が並ぶ。歌川国芳の《源頼光公館土蜘蛛妖怪図》(1843年頃)は、源頼光が土蜘蛛や妖怪と対峙した話を見せるが、多種多様な妖怪に笑ってしまう。

安本喜八の生人形《白瀧姫》=「あやしい絵展」(東京国立近代美術館)、撮影・筆者

安本喜八の生人形《白瀧姫》=「あやしい絵展」(東京国立近代美術館)、撮影・筆者月岡芳年になるとほとんどエログロで、殺人や自害の現場のように赤い血が流れる。さらに高さ1メートルを超し、6枚組の大きな絵看板《不如帰の絵看板》(1905年)にもびっくり。もともとは徳富蘆花の小説《不如帰》が芝居になった時の看板という。同じ年の鏑木清方の《金色夜叉の絵看板》は大きな1枚だが、貫一、お宮の物語の結末部分を見せる。

《不如帰の絵看板》=撮影・筆者

《不如帰の絵看板》=撮影・筆者チラシなどに《横櫛》(1916年頃)がメインに使われた甲斐庄楠音(かいのしょう・ただおと)とその周辺の画家たちが圧巻だ。甲斐庄は1997年に京都国立近代美術館で個展が開かれて以来注目の大正期の画家だが、今回は前・後期で9点が展示された。この画家は女の謎をあらゆる観点から追及する。《幻覚(踊る女)》(1920年頃)のようにシュールな錯乱を見せる絵もあれば、《裸婦》(1921年頃)のように、太った若い女が自分の胸を触るかなりリアルな作品もある。東京国立近代美術館は4月25日に突如休館となり、東京都の介入で再開できなかったので後期は5日間しかなかったのが残念だ。

甲斐荘楠音の絵に見入る観客=撮影・筆者

甲斐荘楠音の絵に見入る観客=撮影・筆者「GENKYO 横尾忠則」は彼の始まりから現在まで600点以上の作品の質量に圧倒された。副題は「原郷から幻郷へ、そして現況は?」でGENKYOはその3つを指す。60年代のグラフィック・デザイナー時代のポスターを3段がけでびっしり見せるかと思うと、アンリ・ルソーの絵画の膨大な数の模写が並ぶ。

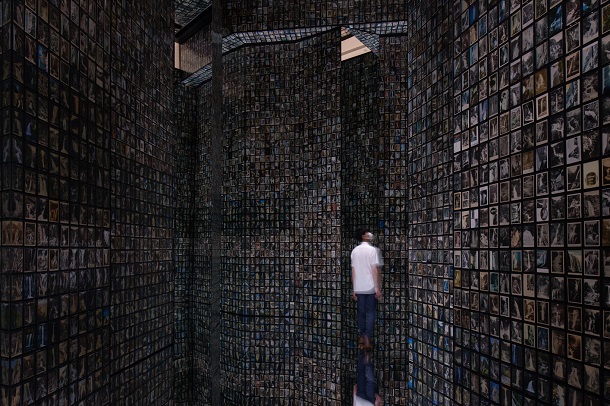

《滝のインスタレーション》=「GENKYO 横尾忠則 原郷から幻境へ、そして現況は?」(東京都現代美術館)

《滝のインスタレーション》=「GENKYO 横尾忠則 原郷から幻境へ、そして現況は?」(東京都現代美術館)《滝のインスタレーション》は滝の絵ハガキを天井まで並べた部屋。「地球の中心への旅」や「死者の書」では彼の妄想の源である冒険小説、絵本、江戸川乱歩、戦争、家族といった記憶が歪みながら、交じり合う。あらゆる「引用」が行き来して彼の妄想に付き合うのが楽しくなる。ピカソを中心にデュシャンやベラスケスなどの西洋美術史も透けて見える。そして最後の「原郷の森」に家族と寒山拾得がいた。

「寒山拾得」の連作

「寒山拾得」の連作「柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年」は、バーナード・リーチや河井寛次郎の陶芸や芹沢銈介の染織などの作品だけでなく、その思想的背景や社会的活動の面に力点が置かれた点が新しい。中心となる柳宗悦は武者小路実篤や志賀直哉らの「白樺派」に属しており、その縁で朝鮮半島の白磁や民画を知る。それが大正時代から昭和初年にかけての全国的な鉄道網の発達による旅行ブームに乗って、国内の探索へ向かう。

500件を超える工芸品の産地を示した、全長13メートル超の「日本民藝地図(現在之日本民藝)」=「柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年」(東京国立近代美術館)

500件を超える工芸品の産地を示した、全長13メートル超の「日本民藝地図(現在之日本民藝)」=「柳宗悦没後60年記念展 民藝の100年」(東京国立近代美術館)会場には壁一面に横10メートル以上の日本地図があり、彼らが見つけた全国の「民藝」作品がその手前に展示されていた。柳たちは古い民藝作品を探し出すだけではなく、新作民藝の制作を進める。それらは鳥取の「たくみ工藝店」を始めとして京都や東京にもショップを作って売られた。さらに、1931年には雑誌『工藝』を発刊し、各地の民藝を写真入りで紹介する。彼らの美学や哲学や行動力は現在にも通用すると思った。

雑誌『工藝』

雑誌『工藝』「M式「海の幸」森村泰昌 ワタシガタリの神話」は、石橋財団が所蔵する膨大な作品に現代作家の新作を対峙させる「ジャム・セッション」の第2弾。

森村はこの美術館の目玉の一つ、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください