ジャズ、ゴスペル……他ジャンルとの交流で進化する不滅の芸能の魅力とは

2022年01月03日

数百年の歴史をもつ人形浄瑠璃文楽は、「太夫」「三味線」「人形」が一体となった総合芸術であり、日本が世界に誇る伝統芸能だ。歌舞伎に比べると世間の認知度は低いけれども文楽と歌舞伎には深い関りがある。名作として知られる『菅原伝授手習鑑』、『義経千本桜』、『仮名手本忠臣蔵』をはじめ、先に人形浄瑠璃として上演された作品が、後に歌舞伎の演目となった例はいくつもある。

だが、そういうことを分かっている人は少なく、本拠地ともいえる大阪・日本橋の国立文楽劇場での公演に足を運んだことがあるという人も多くはない。

私も、劇場まで徒歩と地下鉄で15分という近場で生まれ暮らしてきたにもかかわらず、初めて文楽を観たのは50歳を過ぎてから。隣近所の人に訊ねても、「一度も劇場に足を運んだことがない」という人がほとんどだ。

大阪府知事、大阪市長となった橋下徹氏や吉村洋文氏もまた、就任前までは「一度も観たことがない」という一人だったわけで、多くの大阪人がこれでは「猫に小判」と言われてもしかたない。

国立文楽劇場が完成・開館した1984年以降の有料観客数の推移をみると、2000年の8万4千(本公演のみ)を底に盛り返し、2019年は10万8千人余りの観客を迎えた。これに、東京の国立劇場での公演を足すと18万4千人となる。とはいえ、去年、一昨年は、他の演劇やコンサート同様、コロナ禍による入場制限により観客数が大幅に落ち込んだ。

そうした厳しい状況の中で、この文楽の魅力をいかに増し、広めていくのか。

2022年新春、常々「文楽は永久に不滅です」と言い切る六代 豊竹呂太夫さんに文楽にまつわるいろいろな話を伺った。

──呂太夫師匠、明けましておめでとうございます。

呂太夫 おめでとうございます。こんな朝日新聞の「論座」みたいな難しいとこへ出してもらうということで戸惑ってますが、きょうはひとつよろしくお願いします。

──実は「論座」は硬い政治の記事ばかりじゃなくて、芸能・エンタメも扱っているんですよ。例えば、浪曲師の玉川奈々福さんが2年前から「ななふく浪曲旅日記」を連載されています。師匠も「呂太夫・文楽・旅日記」でどうですか。

呂太夫 堪忍してくださいな(笑)。奈々福さんは文才があるけど、私はさっぱりですから。

──それは御謙遜。かつて小説家志望だった方とは思えない発言ですね(笑)。さて、「論座」のこの記事を読まれる方の中には、一度も文楽を観劇したことがないという方もおられると思いますので、文楽の魅力というものを一言お願いします。

襲名披露公演が行われた国立文楽劇場=2017年04月28日、筆者撮影

襲名披露公演が行われた国立文楽劇場=2017年04月28日、筆者撮影

お客さんは、喜怒哀楽を巧みに演じる「意思のない人形(木片)」に自分を投影しつつ、己の想像力によって喚起される「私」自身の物語に出会うわけです。この「四位一体」総がかりのすさまじいエネルギーで物語が展開されていく文楽の舞台。これがもう300年以上続いてまして、伝統芸能、古典芸能と呼ばれる所以です。

──文楽は大阪では国立文楽劇場、東京では国立劇場で、(日本芸術文化振興会が主催する)公演を行なっていますが、年間何日ぐらいやってるものなんですか。

呂太夫 そうですね、大阪は初春公演から12月公演まで年間100日ほど。東京は80日弱ですね。その他に地方公演や海外公演もありますし、各々が個人で素浄瑠璃(人形を伴わない太夫と三味線だけによる浄瑠璃)をやったりもしています。

──呂太夫師匠は文楽の世界にとどまらず、能や落語、浪曲といった他の古典芸能との交流を積極的に重ねられていますよね。これはどういった思いで?

呂太夫 やっぱり勉強になりますし視野が広まりますからね。落語家さんとのおつきあいで言うと、浄瑠璃も落語も演者が一人で男や女、すべての登場人物を語り演じるわけです。なので、口さばきのうまい落語家さんの噺を聞かせてもらうと、ほんまにええ勉強になります。間のとり方やリズムとかもね。

それから、落語には浄瑠璃をネタにしたものが多いんですよ。「寝床」「軒づけ」「猫の忠信」「胴乱の幸助」なんかみなそうです。なので、逆に、落語家さんも我々の義太夫節を聞くのは勉強になると思いますよ。

枝雀一門の桂南光さんなんか今や大御所ですが、義太夫節を習いたいということで数年前に僕のとこに弟子入りされました。以降ずっと、アマチュアの方に混じって稽古に励んではります。あの人は感情表現が豊かやし、稽古の成果で発声に余裕が出てきてますね。

──弟子と言えば、確か作家の大島真寿美さんもお弟子さんですよね。

呂太夫 弟子というか生徒さんですよね。あの方、文楽の世界を見事に描いた『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』を「オール読物」で連載してる最中に、私がカルチャー教室で講師を務めている「義太夫ゼミ」の一日体験に来られたんです。取材も兼ねてね。で、「まるでワンダーランドです」ってハマりはって、今でも大阪の教室に通い続けてはります。あの『渦』は2年前に直木賞を受賞しましたが、実は私、その文庫本の「解説」を書かせていただきました。

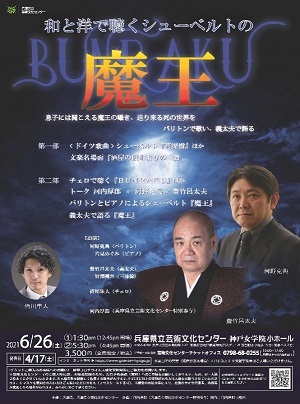

呂太夫 はい。例えば、去年の夏には「和と洋で聴くシューベルトの『魔王』」(兵庫県立芸術文化センター)と題した公演に出させていただきました。これは、バリトン歌手の河野克典さんがピアノ伴奏で「魔王」を歌い、私が三味線で新作義太夫として語るという競演やったんですが、すごく楽しかったし、刺激的でしたね。コロナ禍で入場制限はしましたが、お客さんもいっぱいお越しくださり、2回の公演は共に満員でした。

それで、この企画、今月(2022年1月)28日には東京の明治記念館で開催します。

──従来の文楽の殻を打ち破っていろんな試み、挑戦をされていますが、その代表的な仕事が「ゴスペル・イン・文楽」~イエス・キリストの生涯~ですよね。

呂太夫 私はクリスチャンでして、あの作品は2000年に私自身が企画したもので、人形入りでは既に17回にわたり公演しています。

実は1991年43歳のときに「尿管結石」と「C型肝炎」を続けさまに患いましてね、C型肝炎の方はインターフェロンを72回打って治療することになったんです。

その際、教会の祈祷会へ行き牧師さんに病のことを話すと、私の肝臓に手を当てて祈ってくださり、私自身も改めてキリストへの忠誠を誓いました。

その時、肝臓が熱く真っ赤になったように思えました。翌週、インターフェロンを3回射ったあと、ウィルスは消えました。医者は信じてはくれませんでしたが、私は神の癒しやと思てます。で、あの「ゴスペル・イン・文楽」は神への感謝とお礼の気持ちを込めて作りました。

──この作品は、キリストの生誕から予言、ユダの裏切り、磔刑、復活に至る生涯を、文楽のスタイルで演じるものですが、いつも日本の世話物、時代物を観ている文楽ファンの反応はどうですか?

呂太夫 おかげさまで好評でして、違和感がなく新作文楽としてちゃんと成立しているという声を頂戴しています。この作品、英語の字幕を付けてDVD化してますし、去年の夏にはひと月の間ネットで配信しました。視聴者のなかには、外国の方もおられます。

今年の7月6日にはまた兵庫県立芸術文化センターで開催しますので宜しくお願い致します。

豊竹呂太夫さん=国立文楽劇場応接室にて、筆者撮影

豊竹呂太夫さん=国立文楽劇場応接室にて、筆者撮影──外国といえば、師匠はパリやニューヨークなど海外公演の経験も豊富ですが、何か興味深いエピソードがあれば教えてください。

呂太夫 日本の政治家、官僚(外交官)は、古典芸能にはあまり関心がないようですね。欧米の政治家や文化人と会ったとき、相手が文楽の話題を振ってきても、日本の政治家や官僚は文楽を観てないから、振られた話題に応じて話を深めるといったことができない。

だからね、吉村(洋文)さんが大阪市長になった(2015年12月)あと、呂太夫襲名のご挨拶に伺った折、こう申し上げたんです。

「市長、文楽を観ておかれたほうがいいですよ。海外の要人や賓客に市長が会われて文楽の話題になったとき、『僕、文楽観たことないんです』なんて言うたら恥ずかしい……」ってね。

そしたら、吉村さんそのあとすぐに観に来はりました。実直な方ですね。

──松井一郎さん(現大阪市長)はどうですか。

呂太夫 こんなことがありました。ニューヨーク公演を終えて大阪に戻ったあと、松井さんに「NYでは盛況でした」と報告したら「ニューヨークにはそんなにぎょうさん日本人のファンがいてるんですか」と言うわけです。

違うんですよ。大勢のニューヨーカーが観に来て、リンカーンセンター(ローズシアター)の3階席まで埋まったんです。文楽は国際的に高い評価を受けてるんですよ。

──最もわかっていなかったのは橋下徹さん(元大阪府知事、大阪市長)でしょ。

呂太夫 いえいえ、僕らみんな橋下さんには感謝してるんですよ(笑)

文楽鑑賞後に報道陣の取材に応じる橋下徹市長=2012年7月26日、大阪市中央区の国立文楽劇場

文楽鑑賞後に報道陣の取材に応じる橋下徹市長=2012年7月26日、大阪市中央区の国立文楽劇場 橋下さんの感想は、「人形劇なのに(人形遣い)の顔が見えるのは腑に落ちない。見せなくていい」「ラストシーンでぐっとくるものがなかったし、全体として演出やプロデュース不足だ」

知事時代に2度は観ないといって2度目の鑑賞をした後にこのセリフ。橋下さんはたぶん、文楽だけやなくて、能、狂言にも無関心なんでしょうね。

──2008年、彼が大阪府知事選に立候補したとき、候補者3人(橋下徹、熊谷貞俊、梅田章二)の公開討論会を催して私がコーディネーターを務めたのですが、その際、「過去10年に遡って御覧になった映画や落語、演劇などの公演で一番よかったもの、気に入ったものを一つ言ってください」と訊ねると、橋下氏と梅田氏は10年間劇場に1度も足を運んでいないと返答しました。

呂太夫 ええっ、10年間一度も……。やっぱりそうですか。それでね、橋下さんそんなふうに文楽のことをなんやかやとボロクソに言うて、市長として大阪市が出している補助金もカットすると宣言したもんやから、それが連日ニュースになりましてね。コシノヒロコさんや竹下景子さん平田オリザさんら大勢の著名人が「けしからん」という声を上げてくださいました。

例えば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください