誹謗中傷等に負けないカルチャーとリテラシーを育てよう

2022年01月17日

インターネットメディアのコメント欄に誹謗中傷等が無数に集まって、“地獄化”する問題について、前編の記事『コメント欄で誹謗中傷を書き込む人と相性抜群、ネットメディアの構造的矛盾』では、コメント欄の誹謗中傷等を放置するほうが儲かりやすいというメディアと社会構造上の矛盾点を指摘しました。

コメント欄で誹謗中傷を書き込む人と相性抜群、ネットメディアの構造的矛盾

そのため、個別のメディアで対応するには限界がありますから、本来であれば法律等を用いて国全体で対応しなければなりません。ですが、残念ながらそのような機運が盛り上がるのは、おそらくまだ先のことでしょう。では、当面はこのままの状況が続くことを想定し、個別のメディアは具体的にどのような「施策」を打てばよいのでしょうか。

そこで今回は、私からいくつか具体的な対応策を提示したいと思います。ここ「論座」を例にしますが、基本的な考えはどのサイトにも通じる話です。ただし、「ジャストアイデア」であり、機能的、システム的な制約もおそらくあるでしょうが、それについては考慮しておりません。

書籍を出した筆者が、「Amazonのレビュー欄に感想を記入してほしい!」と読者にお願いすることは少なくありません。熱心なファンを動員して評判を高めようとするマーケティングの手法です。

ですが、近年は誹謗中傷等対策の一環として、「本を読んでいない人による誹謗中傷によってレビューが悪くならないように、『読む』というインプットだけが目的の人もレビューを書いてほしい」という意味合いで呼びかける人も増えてきました。

それと同様、編集部や記事の筆者から、“真っ当な”読者に対して“真っ当な”コメントを記入してもらうよう積極的にメッセージを発信するのはどうでしょうか(※なお、“真っ当な”コメントとは、決して賛同や称賛に限りません。他の記事等と比較したり統計データを参照したりしながら、論理的に反論することも含みます)。たとえば、「この記事を読んで、よかったと感じた点等をレビューとして書いてください」といった文言をコメント記入欄の上部に記載するのもいいかもしれません。

また、論座やYahoo!ニュース等では、コメントに「Good」と「Bad」を付けられます。これに関しても、今まではインプットが目的だった“真っ当な”読者にも積極的に参加してもらうよう促してほしいところです。このように「コメント欄はあくまで読者がつくっていくもの」ということを発信していくわけです。

誹謗中傷をする人々に負けないくらい、“真っ当な”読者が能動的なアクションを起こすカルチャーが育てば、荒らす人々にとっては場が「アウェー」となり、コメントを書き込むハードルが上がるはずです。

なお、SNS等のシェアに関しても同様です。シェアボタンを設置するだけでは、インプットが主目的の人々の多くはなかなかシェアをしてくれません。「よいと思った点についてSNSで積極的にシェアしてほしい」という類のメッセージは継続的に打ち出したほうがよいでしょう。

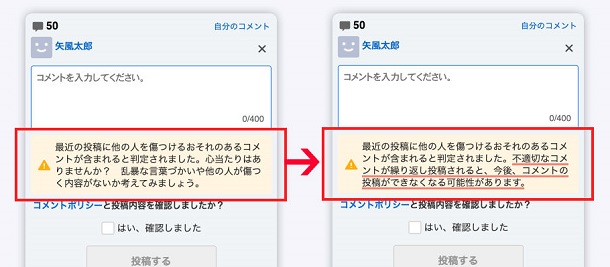

ヤフーは2021年10月、「Yahoo!ニュース」のコメント欄の誹謗中傷対策として、コメントに対する警告メッセージの表現を「→」のように強めた=ヤフー提供

ヤフーは2021年10月、「Yahoo!ニュース」のコメント欄の誹謗中傷対策として、コメントに対する警告メッセージの表現を「→」のように強めた=ヤフー提供衝動的に書き込まれる誹謗中傷等の対策として、コメント投稿前に確認画面を新たに追加するメディアが近年増えたように思います。確かに、注意喚起することで、多少の抑止にはなるかもしれません。

その一方で、そのような書き込みをする人々は、自分の書いていることが誹謗中傷等に該当しているという自覚がない場合が少なくありません。自分のコメントはあくまで真っ当な反論だと思い込んでいるのです。

そこで、コメント投稿前の注意喚起文に、何が誹謗中傷等に該当するのかについて具体例を示すのがよいでしょう。さらに、「あなたのコメントはこれらの例に該当しませんか?」というメッセージを出して、「該当しない」のチェックボックスにチェックを入れなければ投稿できないような設計にすると、より抑止効果が生まれるように思います。

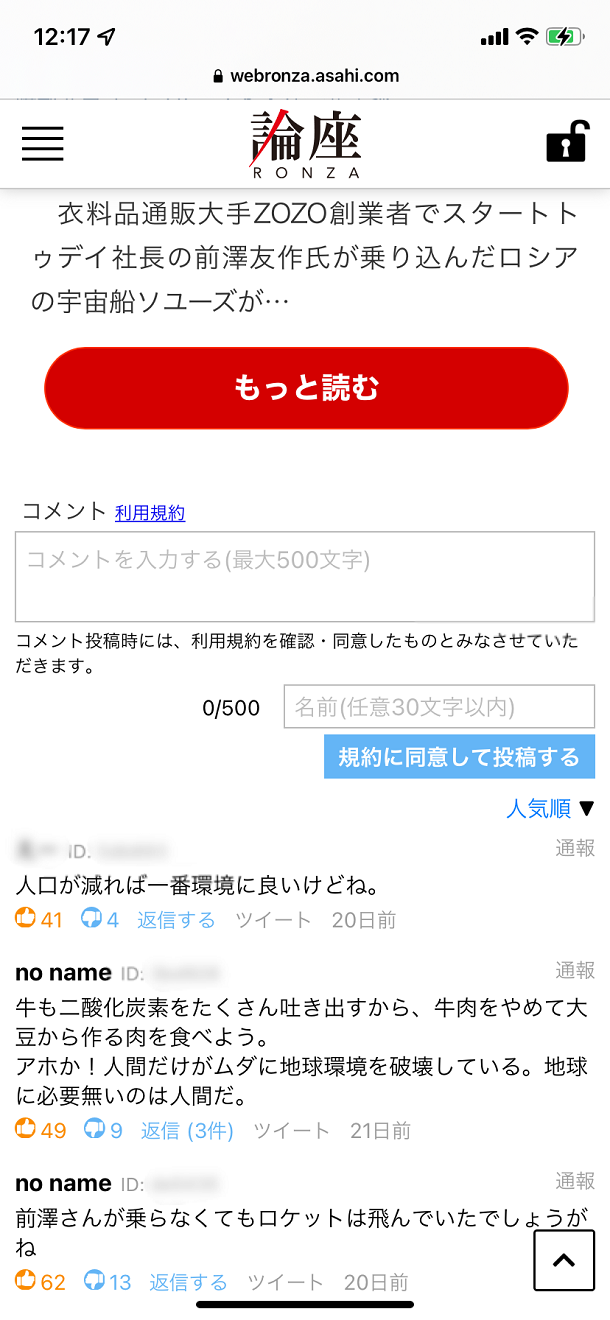

【画像】筆者の記事についたコメントの例(一部加工しています)

【画像】筆者の記事についたコメントの例(一部加工しています)それよりも上部にある記事本文のほうが「特等席」と思われがちですが、記事本文は「もっと読む」ボタンを押さないと全文を読めない場合があります(※会員は読むことができます)。一方、コメントは長いものを除いて、概ね全文を読むことができます。

スマートフォンの操作では、「タップ」よりも「スワイプ」のほうが心理的ハードルは低いと言われています。そのため、「本文を読む→コメント欄も読む」という本来の流れではなく、「スワイプして手軽に読める3つのコメントを先に見る→タップして本文を読む」という行動をする人もいるのではないでしょうか。

これでは、誹謗中傷等が殺到し、それらが人気コメントを占めるようになった場合、コメントに書かれた誹謗中傷等が「先入観」となり、否定的なコメントがさらに増えるのを誘発しかねません。

また、非会員が記事を閲覧する場合、【画像】のように、コメントの文字数が、表示された記事の本文よりも多い場合があります。私の記事は冒頭の49文字ですが、コメント2つ目は75文字です。つまり、記事本文よりコメントのほうが「ランディングページにおける文字数」で占有率が高くなるという矛盾が発生しているわけです。

以上のことを考えると、記事をまず読んでもらうという本来の導線通りに動いてもらうためにも、「記事の最後のページ以外はコメント欄を表示しない」という対応策が望ましいと思います。もしくは、Yahoo!ニュースが導入しているような「表示」「非表示」を選べるタブを設けた上で、最終ページまでは「非表示」をデフォルトの設定にするよう変更してはどうでしょうか。

誹謗中傷等を書き込む人は、記事を最後まで読まないことが少なくないようです。たとえば、私の記事では「確かに、『●●だろ!』という反論はよく言われると思います。ですが……」という形で、飛んで来ると思われる反論を想定して、文章の途中にあらかじめ再反論を書くことがよくあります。

それにもかかわらず、「何を言っているんだ! ●●だろ!」という、私に反論するコメントがつくことが頻繁に起こるのです。Amazonの書籍レビューの「荒らし」も同じですが、彼らが記事を最後まで読んでいないことは明らかです。

また、彼らの中には他のコメント欄を読まずに自分のコメントを殴り書きするため、似たようなコメントが何件も何件も並ぶということもよくあります。たとえば、前述のように、前澤氏の記事には、「金持ちへの嫉妬だろw」という反知性主義的コメントが金太郎飴のように並んでいます。

これを防ぐには、「コメント記入欄はコメントの最後のページにのみ表示し、あえてコメント記入までの導線を長くして、記事本文や既存のコメント欄の内容をしっかりと読まない人へのハードルをできるだけ高くする設計にするのが有効ではないでしょうか。

「論座」は基本的にサブスク会員制モデルのため、会員のみがコメント欄に記入できるようにする方法も考えられます。確かに、誹謗中傷等をする人の大半が会員外からの流入でしょうから、会員に限定すれば自ずと少なくなるはずです。

ですが、そうすると外部からの多様な知見が入りにくくなり、前回の記事で述べた「コンテンツの質を高める」というメリットが減少してしまいます。つまり、ローリスク・ローリターンになってしまうわけです。記事の主張に近い知見ばかりが書きこまれやすい「エコーチェンバー」に陥るリスクもあるでしょう。

そのため、門戸は開きつつ誹謗中傷等を防ぐという両立を図るには、会員によるコメントを優先的に上位表示する方法がよいと思います。多くのネットショッピングサイトでは、広告料を払った商品が検索で上位に表示されるという機能があります。それと似たようなシステムと言えるかもしれませんが、会員のコメントを上位に表示することで、悪意のあるコメントが上位を占めるのを防ぐわけです。

New Africa/Shutterstock.com

New Africa/Shutterstock.com最後に、かなり大掛かりではあるものの、実現すれば実効性が高いと思われるアイデアに触れたいと思います。

特定非営利活動法人日本ニュース時事能力検定協会や毎日新聞社、朝日新聞社などが主催する「ニュース時事能力検定」という試験があります。これは主にニュースの理解力を問うものですが、類似の資格検定として、朝日新聞社で(可能であれば様々なメディアと共同して)「メディアリテラシー検定」を設けてはいかがでしょうか。

つまり、誹謗中傷、差別、デマ、冷笑、誤読による非難、悪意に満ちた感情の発露、議論の前提や事実関係を無視した反知性主義的論破、勝手な決めつけ等による誤った読解を正し、認知の歪みや様々なバイアスに染まっていたら解けない問題を並べて、正しく情報を扱えるリテラシーを問う資格制度を創設するわけです。

この資格単体でも大いに意味があると思いますが、「論座」にコメントを記入する際にも、この資格の「合格者番号」と「パスコード」を入力することで、級数の高い人ほど、上位に表示される仕組みにするのです。サブスク会員にはアカウント設定の際に登録してもらい、その都度の入力を省けばいいでしょう。

かなり大掛かりで課題も多い案なのは百も承知です。しかし、誹謗中傷等や反知性主義が席巻する世界で、真実を重んじるジャーナリズムや真摯な議論が生き延びるためにも、「メディアリテラシーを身に着ける」という文化を読者と一緒に育むという視点は必須だろうと思います。

以上、私から6つの提案をさせていただきました。これが実のある議論につながり、よいアイデアが生まれて、誹謗中傷等のコメントを見ることなく、読者が記事と良質なコメントを読むことができる環境になることを望むばかりです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください