2022年01月24日

1月11日に岩波ホールが7月29日での閉館を発表した。新聞やテレビは54年の歴史を振り返り、「深い精神の訃報」「映画文化の灯を絶やすな」など大きく扱い、ネット上にも「私の青春だった」など惜しむ声が今も溢れている。これまでにもつぶれた映画館は数限りないが、これほどの大きなニュースになったことはないのではないか。

その一方でネットには「地方にいたら配信で見るほうが便利」「座席指定ができないから仕方がない」などという声も少しあった。私はその両方に違和感を持ったので、ここで岩波ホールとは何だったのか、なぜ閉館に至ったかを映画興行の歴史なども考えながら説明してみたい。

2022年7月での閉館を発表した岩波ホール=東京・神保町

2022年7月での閉館を発表した岩波ホール=東京・神保町まず、岩波ホールは今ではもはやアート系映画の中心ではない。かつて「ミニシアター」と呼ばれた「アート系映画館」の始まりは1981年のシネマスクエアとうきゅう(新宿)であり、82年のユーロスペース(渋谷)、83年のシネ・ヴィヴァン六本木が続いた。さらに80年代後半にシネマライズ(渋谷)、シネセゾン渋谷、シャンテシネ(日比谷)、ル・シネマ(渋谷)などが続々と東京にできた。それは「ミニシアターブーム」と呼ばれて地方にも広がっていった。

つまり80年代から90年代にかけてミニシアターは全国的な流行だったが、それまで多目的劇場だった岩波ホールが主に映画館として利用されるようになったのはその前の1974年で、先駆というよりはむしろドン・キホーテ的な試みに近かったのではないか。

岩波ホールはとにかく別格で、かつては東宝東和、フランス映画社、日本ヘラルド映画(とその子会社のヘラルド・エース)など、ある程度の資金力のある配給会社が映画を持ち込んでいた。岩波ホール自体が外国映画を購入して配給すると思っている観客がいるが(それは初期には多かった)、最近はかなり少なく、おおむね外部の配給会社が支えてきた。

岩波ホールの歴代動員1位(44週)の『宋家の三姉妹』(1997)も、2位(22週)の『山の郵便配達』(1999)も東宝東和の配給。しかし今や東宝東和はアメリカのメジャーのユニバーサルやパラマウントの配給が中心だし、フランス映画社はある時期から日比谷のシャンテシネで公開するようになってその後倒産し、日本ヘラルド映画は角川ホールディングス(角川映画)に吸収された。近年は岩波ホールで上映する映画はキネマ旬報などのベストテンに選ばれることも少なくなった。

ミニシアター「ユーロスペース」や名画座「シネマヴェーラ渋谷」が入るビル。「シネフィル(映画狂)の聖地」と呼ぶ批評家も=東京都渋谷区円山町

ミニシアター「ユーロスペース」や名画座「シネマヴェーラ渋谷」が入るビル。「シネフィル(映画狂)の聖地」と呼ぶ批評家も=東京都渋谷区円山町最近の話題の映画では『偶然と想像』も『ボストン市庁舎』もル・シネマだし、『水俣曼荼羅』はシアター・イメージフォーラム(渋谷)とアップリンク吉祥寺。今年話題の邦画の『茜色に焼かれる』、『由宇子の天秤』、『いとみち』などはユーロスペース。今の映画ファンには、ル・シネマやイメージフォーラムやユーロスペースの方が監督で映画を選ぶ「作家主義」に明らかに近い。あるいは『ドライブ・マイ・カー』や『すばらしき世界』はシネコンで見られる。

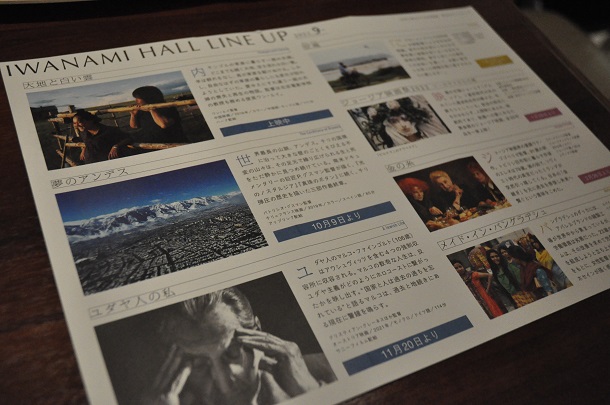

岩波ホールの2021年夏から2022年にかけての上映ラインアップを掲載したチラシ

岩波ホールの2021年夏から2022年にかけての上映ラインアップを掲載したチラシ岩波は無名の監督だけど実は見てみるとかなりいい、そんな映画が増えた気がする。しかし、最近よく配給しているムヴィオラ、ミモザフィルムズ、ザジフィルムズ、アルバトロスフィルム、ハーク、サニーフィルムなどの小規模な配給会社にとっては、ほかと違っていつも一定の集客が保証されている映画館として貴重な存在だった。配給権の高い映画はとても買えないが、監督は無名でも秀作を見つけ出して輸入するタイプの会社にとっては「駆け込み寺」に近かったのではないか。

それはまさに、名作映画の上映運動「エキプ・ド・シネマ」という3000人の会員制度を通じて、あそこで上映する映画は必ず見るという観客がついているからだ。ほかの劇場にも会員制度はあるが、これほどの高い「忠誠心」はない。

ポイントはコロナ禍で中高年を中心とした会員が動けなくなったということである。映画興行のシンクタンク、GEM Partnersによる業界向けサイトGEM Standardの調査によれば、映画ファンのうちコロナ禍で60代の観客は6割近く落ち込んだ。20代は2割にとどまる。つまり今回の閉館は高齢者の会員制度が機能しなくなったからに過ぎない。

岩波ホールは強力な会員組織以外にもほかのアート系映画館とはかなり違うことを知っている人は少ない。まず、同じ作品を都内のほかの映画館で上映することを許さない。

もともとミニシアターは「単館系」と言われたぐらいで、各地で1カ所しか上映しないものだった。それが1990年代半ば頃から、東京ではたとえば渋谷(ル・シネマなど)と銀座・日比谷(シネスイッチ銀座やシャンテシネ)の「2館取り」、場合によっては新宿(武蔵野館など)を加えた「3館取り」が始まった。もちろんそれは高騰した買付金額の回収のためだが、岩波ホールはほかでの同時上映を認めなかった。その分、宣伝費を配給会社と折半する昔ながらの「トップオフ」をやるなど、配給会社に寄り添った部分もあった。

改修後の岩波ホールに立つ支配人の岩波律子さん=2021年2月1日

改修後の岩波ホールに立つ支配人の岩波律子さん=2021年2月1日実は岩波ホールでは近所のレストランなどのCMも一切流さない。また、ほかのアート系映画館と

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください