2022年01月26日

私事で恐縮だが、私は大学に在学中の1979年の秋に、ボランティアで出演した或る芝居をきっかけに、大卒→就職という「通常の人生航路」を思い切った経験がある。60年代から続くアングラ演劇の潮流が最後の光芒を放つ一方で、身の周りにこの年に刊行されたエズラ・ヴォ―ゲル『ジャパン アズ ナンバーワン』を読む者が少なからずいた頃のことだ。

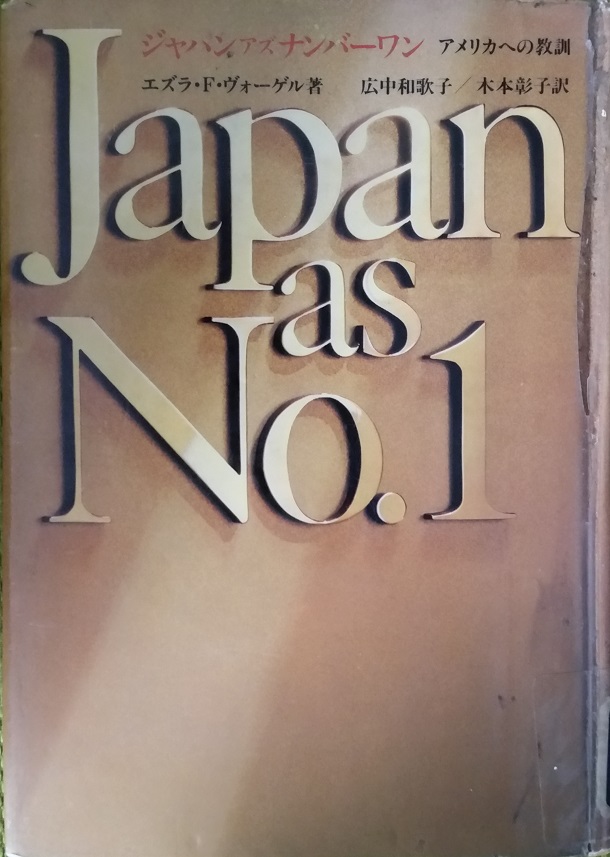

エズラ・ヴォ―ゲル『ジャパン アズ ナンバーワン』(TBSブリタニカ)

エズラ・ヴォ―ゲル『ジャパン アズ ナンバーワン』(TBSブリタニカ)内容を正しく理解したとは言えない。ただ、皮肉なことにこの本は私の「更生」にではなく、「ドロップ・アウト」に一役買うことになった。なぜなら、周りの多くの連中がこの舶来のベストセラーに勇気づけられ、日本人として自信をもらったと言うなかで、私は意気阻喪する一方だったからだ。

たとえば、日本には、小さな企業でも、必要な「情報収集」に関して繊細で持続的な努力を怠らないところが多いというプラスの評価が書いてある一方、新聞各社などは、将来有望な複数の政治家に、若いときからウマの合いそうな「おつき」の記者をあてがっておき、将来誰が宰相になってもいいように「情報収集」の備えに怠りがないといったことが書いてあった。これは本当か? マスコミは権力を監視し、ある時は戦いもするのではなかったか? これでは監視どころか、ただ「保険」をかけておくに過ぎないのではないか。

旧来の「新劇」に異を唱えたアングラ芝居は、批判や批評をする前に、本来的に舞台上で「戦う」ものとして存在した。1979年の経験で、その好戦的な精髄に触れた気分でいた若い私には、そんなことを書いてある本を捧げ持っている輩が、無邪気に身を売る気のいい悪魔の子どもに見えたのだ。彼らを前にして、「更生」など考え得べくもなかった。

作家・元外務省主任分析官の佐藤優さん

作家・元外務省主任分析官の佐藤優さん『ベストセラーに学ぶ最強の教養』(文藝春秋)という、言うも言ったり、売らんかな精神の溢れるタイトルを持つこの本は、佐藤優という日本の官僚として「正規のルート」に乗りながら、官僚としては異端と言ってもよい持ち前の信念と考える力とで、宿命のように「通常の人生航路」を降りた男によって書かれた。

佐藤優『ベストセラーに学ぶ最強の教養』(文藝春秋)

佐藤優『ベストセラーに学ぶ最強の教養』(文藝春秋)本書を手にとったのは『ジャパン アズ ナンバーワン』を扱う回の冒頭に、<本書(『ジャパン アズ ナンバーワン』のこと──筆者注)を日本礼賛本と受け止めてはならない><日本のノウハウに学ぶことで米国国家と米国人の生き残りについて考えた「アメリカ・ファースト」の精神で書かれている>とあるのが目に付いたからだった。世論と予定調和しない著者のその判断が、40年以上も前の自分の経験と響きあったわけだ。

42編のすべてが響き合ったとは言わない。ときに平板だと思う記述もないではなかったものの、著者の筆致には概ね異端としての人間臭い誠実さがあり、好感が持てた。ここでは、いまの私にも響いた著者ならではのコメントをいくつか紹介しよう。

“知の巨人”とも評される佐藤優さん

“知の巨人”とも評される佐藤優さん最後にこぼれ話を一つ。本書には『試験にでる英単語』(初版1967年刊)の回があり、これを見た筆者は受験生時代が懐かしいあまり、用もないのに購入してしまったのです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください