【44】「何日君再来」~ 日中戦争の最中に誕生。テレサ・テンの歌でよみがえり……

2022年02月11日

「何日君再来」1938(昭和13)年

作詞・作曲:劉雪庵

「歌は世につれ、世は歌につれ」といわれる。たしかに前段はそうかもしれないが、後段はどうだろうか。

世につれた歌が「流行り歌」になることはままある。だが、歌につれて世の中が変わるなんてことはそうはない。あったとしても、そのほとんどは「流行り歌」から現実の風俗やファッションが生まれるていどの話であって、「時の政治」を変える歌などめったにない。

わが70余年の人生をふりかえってみて、そんな“めったにない事例”として、すぐに思い浮かぶのは、PPM(ピーター・ポール&マリー)の「花はどこへ行った」、ボブ・ディランの「風に吹かれて」、サイモンとガーファンクルの「明日に架ける橋」、そしてビートルズの「ヘイジュード」である。

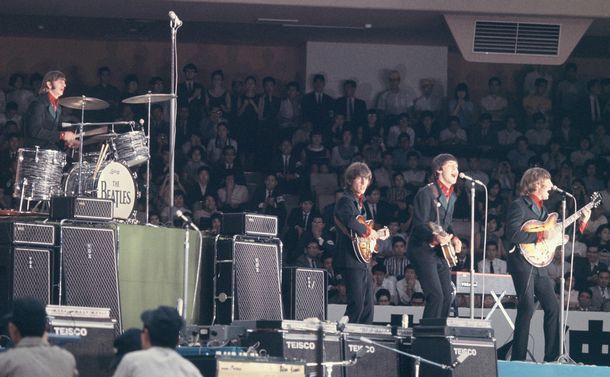

来日して武道館で演奏するザ・ビートルズ。右からジョン、ポール、ジョージ、リンゴ =1966年6月30日、東京・九段の日本武道館で

来日して武道館で演奏するザ・ビートルズ。右からジョン、ポール、ジョージ、リンゴ =1966年6月30日、東京・九段の日本武道館で

前の2曲は1960年代に、アメリカ発の公民権運動とベトナム反戦運動を、世界の若者たちのあいだに伝播・浸透させた。「明日にかける橋」は、アレサ・フランクリンのカバー曲が南アフリカのアパルトヘイト撤廃運動のシンボルソングとなり、「ヘイジュード」は、1968年の“プラハの春”がソ連軍の侵攻で踏みにじられたときに、チェコの国民的歌姫マルタ・クショバが歌詞を「抵抗歌」に変えて歌い継がれ、ソ連の崩壊を受けて1990年、ようやく当地に無血の“ビロード革命”をもたらした。

そのいずれのエピソードも、私の記憶に、同時代者として印象深く刻みこまれている。

そうそう、もうひとつ、私自身の身近かに事例があった。世界でベトナム反戦運動が盛り上がった最中、日本は新宿の西口広場に出現した「フォークゲリラ」である。

当時は参加者の一人として、束の間、反戦の歌声が時代を変えるのではないかと思ったものだったが、なんのことはない、数年で泡沫の夢と消えてしまった。

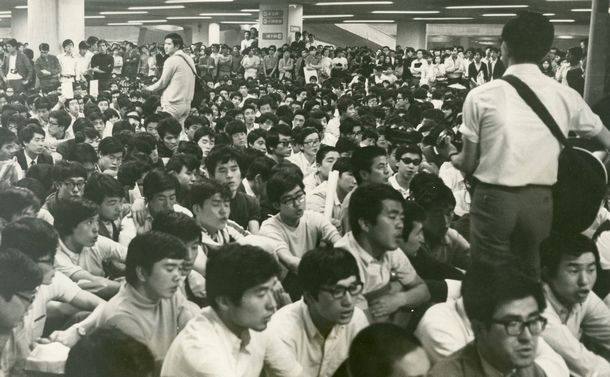

新宿名物の反戦フォークソング集会。五千人の熱気に包まれた=1969年5月31日、新宿駅西口地下広場

新宿名物の反戦フォークソング集会。五千人の熱気に包まれた=1969年5月31日、新宿駅西口地下広場

しかし、そんな昔の記憶をひきよせているうちに、それらの楽曲よりも、はるかに数奇かつダイナミックに「時代と政治」を動かした歌を失念していたことに気づかされた。

それは、「何日君再来」である。

♪忘れられない あのおもがけよ

♪ああいとし君 いつまたかえる

♪何日君再来(フォーリン・チュン・ツァイライ)

戦前、日中戦争の最中の1938(昭和13)年に、上海国立音楽専科学校生だった劉雪庵が作詞・作曲し、翌年に抗日運動に挺身(ていしん)する青年を主人公にした映画の主題歌につかわれて、中国人たちの間で人気を博す。その一方で、不倶戴天(ふぐたいてん)の敵である当地の日本人向けにもカバーされ、やがて“内地”にもちこまれて空前のヒットとなった楽曲である。

その出生からして、すでに謎と矛盾に満ちたこの歌は、その後、驚くべき有為転変を繰り返して「時代の歌」となっていくのだが、本稿では、その数奇な運命にわが体験を重ねながら、検証をこころみる。

日中戦争の最中に、謎めいた生を享(う)けた「何日君再来」だが、戦後しばらくは、私たち“戦争を知らない世代”にとっては、親や祖父母たちのために時たまテレビの「懐メロ番組」で流される歌でしかなかった。そして、戦前を知る人もふくめて、日本人の口の端にこの歌がのぼることも、ほとんどなかった。

そんな中で、同時代者でもない戦後生まれの私がこの歌に出会ったのは、祖母の影響であった。

晩年の渡辺はま子さん

晩年の渡辺はま子さん テレビの懐メロ番組に渡辺はま子が出演すると、きまって彼女との因縁を繰り返し孫の私と妹に聞かせる。おかげで、私は「何日君再来」はもちろん、彼女の持ち歌である「支那の夜」「夜来香」などの“中国物”を今もそらんじることができる。

しかし、それは私にとってけっして喜ばしいことではない。

祖母は明治の生まれにしては近代的な教養の持ち主ではあったが、折に触れて、中国人と朝鮮人を“放送禁止のヘイト用語”をもって悪しざまに侮蔑。その一方で、一人息子であった私の父親が職業軍人としていかに優秀だったかを語る。事実のほどは定かではないが、天皇から「恩賜の銀時計」をもらったというのが祖母の昔語りの白眉(はくび)で、そのBGMに欠かせないのが愛唱歌の「何日君再来」だったのだ。

しかし、私が高校に進学、祖母のくびきから離れて日本の戦中の歴史を知るようになってからは、私は祖母の昔語りをこう解釈して、もはや受け容れることはできなくなった。

祖母にとって「何日君再来」の「君」とは、中国をふくむアジアに「王道楽土」をもたらす「盟主たる日本」であり、自慢の一人息子はその先兵として勲功をたてる、そんな時代が「再来」してほしいが、今や詮ない夢になってしまったという無念を、この歌に仮託していたのかもしれない、と。

だからといって、祖母が特殊かつ例外的日本人だったわけではなく、程度の差はあれ、そうした思いを戦前生まれの日本人の多くは「何日君再来」に仮託していたはずである。そして、それに対して“戦争を知らない世代”が違和感をもつのも、また当然である。そう、その時の私は思っていた。

ところが20年ほどして、それが一面的かつ平板な理解にすぎないと思い知らされる事件が起きた。中国人蔑視を内包していると思われた「何日君再来」が、中国の人々の間でリバイバルしているという報道が伝わってきたのである。

それは、1977年に三度目の復活を果たした鄧小平が改革開放政策を打ち出してから2、3年後のことだった。当時の資料をあたっていると、折しも来日中の華国鋒首相の関連ネタで、「なぜか戦前の日本の歌が流行」の三段見出しをつけた以下の囲み記事に行きあたり、往時に引き戻された、

「〔北京二十八日共同〕華国鋒中国首相の訪間で日本中が湧きたっているが、中国主要都市の若者の間ではなぜかいま、日本軍占領時代に流行した歌『いつの日君また帰る』(中国名『何日君再来』)が爆発的人気を呼んでいる。ホテルの服務員は仕事をしながら口ずさみ、地方の幼稚園では日本人参観団を歓迎するのに、教師がこれを歌い、生徒が男女一組になって曲にあわせてダンスする光景もあるほど」(毎日新聞1980年5月29日夕刊)

文章からも記者の驚きが伝わってくるが、当時の日本人も私も、これには大いに驚かされた。改革開放政策によって、中国の人々は戦前の日本の歌を愛唱できるほど自由になりつつあるのかと歓迎する一方で、これで「何日君再来」がもつ反中的な含意がいくらかは免罪されるかもしれないと、安堵を覚えたものだった。

一部には、これは中国のお家芸である「上からの演出」で、「日中友好」を強化促進するためではないかといううがった見方もあったが、それは完全に違っていた。その証拠に、同上の記事は、「ところが(中国政府は)こうした現象をなげかわしいと憤っている」として、政府系の上海紙「文匯報」の「『いつの日君また帰る』とは如何なる歌か」と題する論評の要点箇所が、次のように紹介されている。

「日本帝国主義がかつて『支那の夜』や『満州娘』などの歌を利用し、中国の植民地支配に役立てようとした背景を近ごろの若者は何も知ろうとしない」

「日本は上海など大中の都市を占領後、天下太平を装い、中国人民を『毒化』させるためこれらの歌をはやらせたが、当時日本の侵略に反対する心ある人々は、『亡国の歌』として排斥していた」

「(「何日君再来」の)歌詞は『頽廃と没落の思想』を反映している」

これは「何日君再来」のリバイバルが、中国政府の演出によるものなどではなく、中国の人々、とりわけ若者たちによる自発的・自然発生的なものであったことのまぎれもなき反証であった。

もう一つ私たち日本人を驚かせたのは、かつての「亡国の歌」を40年ぶりによみがえらせたのがテレサ・テンだったことだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください