[1]横澤彪が“昼の顔”としてタモリに求めた「知性」

2022年02月10日

1982年10月4日は、新番組『森田一義アワー 笑っていいとも!』(フジテレビ系、以下『いいとも!』と表記)がスタートした日である。

正午の時報とともに、新宿東口にあるスタジオアルタ周辺の風景が映る。そこに「お昼やーすみは ウキウキウォッチン あっちこっち そっちどっち いいーとーも♪」と始まるいいとも青年隊の3人の歌とダンス。そしてまだ慣れないせいなのか、遅れ気味に登場したタモリが「きのーおまーでのガーラークータを 処分処分♪」と歌い継ぐ。セットは、後年に比べればはるかにシンプルだ。それが、2014年3月31日まで全8054回続くことになる『いいとも!』の記念すべき初回のオープニングだった。

今年は、その番組開始からちょうど40年の節目に当たる。「いまも続いていたら、誰がレギュラーになっているだろうか?」という話でいまだに盛り上がることもある。「○○してくれるかなー?」と誰かが言えば、条件反射のように「いいともー!」と言いたくなるひとも多いはずだ。それだけ、私たちの記憶のなかに深くインプットされている番組ということだろう。

『笑っていいとも!』(フジテレビ系)はタモリさん(右から3人目)の司会で、昼時間帯の看板番組となった=1993年

『笑っていいとも!』(フジテレビ系)はタモリさん(右から3人目)の司会で、昼時間帯の看板番組となった=1993年しかし一方で、『いいとも!』は、笑って楽しめるというだけでなく、変わったところのある、ある意味“ヘンな番組”だったようにも思う。

その一端は、番組でのタモリの立ち位置だ。「森田一義アワー」と謳っているにもかかわらず、タモリ当人は、てきぱきと仕切るわけではなく、一見やる気があるのかないのかわからない。「必要以上に前に出ない」ことが長続きの秘訣のように本人が言っていたりもしたが、これだけ自己主張しない司会者も珍しかった。メインなのに、メインらしくない。そんな不思議な立ち位置だったのが、『いいとも!』のタモリだった。

では結局、『笑っていいとも!』とは、いったいどのような番組だったのか? 番組の内容はもちろんのこと、お笑い芸人の歴史、テレビの歴史、さらに戦後日本社会の変遷にも目を配りながら、この機会に『いいとも!』という番組をトータルにとらえ直してみたい。そのことは、インターネットの普及などで大きな転機を迎えている現在のテレビが生き残っていくためのヒントの発見にもつながるのではないかと思っている。

それではまず今回は、タモリが司会に選ばれた経緯から振り返ってみたい。

1945年8月生まれのタモリは今年77歳、喜寿を迎えるが、『いいとも!』終了後もテレビの第一線で活躍中だ。

特に近年は、街歩き番組『ブラタモリ』(NHK、2008年放送開始)や深夜バラエティ『タモリ倶楽部』(テレビ朝日系、1982年放送開始)で見られるように、地図・地形から料理、鉄道など多方面に詳しい博識な趣味人の代表のような存在になっている。「推し活」という言葉もあるように世の中がオタク化するなか、タモリのような趣味に生きる人生を送りたいと思っている若者も少なくないだろう。まさに「尊敬される大人」になっている。

ただ、『いいとも!』が始まった頃のタモリに対する世間のイメージは、むしろ180度と言っていいほど違っていた。

タモリさん、34歳の頃=1980年

タモリさん、34歳の頃=1980年1970年代後半、タモリは、テレビやラジオに出演するようになる。だがファン層は、そのアンダーグラウンドな匂いのする芸風に敏感に反応するような、大学生など若者に限られていた。タモリのマニアックさは一般受けするものではなく、多くのテレビ視聴者から見れば、正体不明の怪しげな存在という印象が強かった。

とはいえ、テレビにおけるタモリは、次第に存在感を増していった。

象徴的だったのは、『ばらえてい テレビファソラシド』(NHK、1979年放送開始)への出演である。当時のNHKは、いまよりもはるかに生真面目で、タモリのような「密室芸人」とは対極にあった。だがこの番組の出演者でもある放送作家・永六輔の強い意向もあって、タモリのレギュラー出演が実現した。そこでの“真面目なNHK”を代表するアナウンサー・加賀美幸子とタモリの2人の絡みは、新しい時代を感じさせるものだった。

一方同じ頃、テレビにバラエティの時代が始まろうとしていた。

1980年代初頭に巻き起こった漫才ブームは、単なる演芸ブームというだけでなく、社会のコミュニケーションモードを笑い中心に変えてしまうくらい、インパクトのあるものだった。そしてそれをリードしたのがテレビ、特にフジテレビだった。ブームのきっかけとなった『花王名人劇場』(1979年放送開始。制作は関西テレビ)や、B&B、ツービート、島田紳助・松本竜介、ザ・ぼんちなどが出演する特番『THE MANZAI』(1980年放送開始)はいずれもフジテレビ系列で放送され、ブームをけん引した。

漫才ブームの流れは、フジテレビによる新たな人気バラエティ番組の誕生へとつながっていく。1981年にスタートした『オレたちひょうきん族』は、先述の人気漫才コンビのメンバーに加えて明石家さんまらが出演。「タケちゃんマン」や「ひょうきんベストテン」といった目玉コーナーを引っ提げ、人気番組になった。同じ土曜夜8時台の長寿バラエティ番組、ドリフターズの『8時だョ!全員集合』(TBSテレビ系、1969年放送開始)と熾烈な視聴率競争を繰り広げたことも、大きな話題になった。

そして『THE MANZAI』や『オレたちひょうきん族』のプロデューサーであるフジテレビ(当時)の横澤彪(たけし)が続いて企てたのが、昼のバラエティ番組だった。

元々フジテレビには、前田武彦やコント55号なども活躍した昼の帯バラエティ番組の伝統があった。漫才ブームの際にも、B&B、ツービートらが出演する『笑ってる場合ですよ!』(1980年放送開始)をスタートさせていた。

新たに昼の帯番組を始めるにあたり、横澤が最も重視したのが「知性」だった。

『笑ってる場合ですよ!』も、スタジオアルタからの公開生放送。だが出演者の多くが漫才ブームの若手人気芸人のため、観覧客には若いファンが多く、ただ演者が滑って転ぶだけで笑うような雰囲気が生まれてしまっていた。その状況は、「笑いというのはパロディにしろナンセンスにしろ基本は凄く知的なもの」であり、視聴者の知的レベルは演者以上に高くなっていると考える横澤にとって、受け容れがたいものだった。そして自分の理想とする知的笑いを担ってくれる人材として、「タモリしかいないんじゃないか」と横澤は思うようになっていた(『宝島』1984年1月号、53頁)。

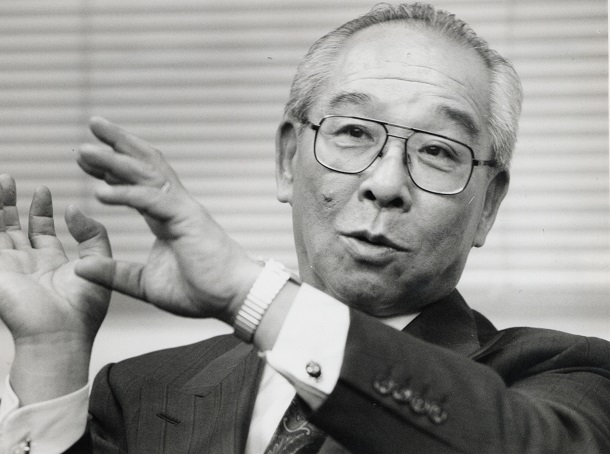

元フジテレビプロデューサー、横澤彪(たけし)さん

元フジテレビプロデューサー、横澤彪(たけし)さんだが、「タモリ=密室芸人」のイメージが強い周囲では、「夜のイメージが強い」「客前で出来ない」「アドリブがきかない」「主婦には受けない」など否定的な意見が圧倒的だった。それでも知的笑いにこだわる横澤は、反対を押し切った(同誌、53-54頁)。

もちろん横澤も、タモリが“昼の顔”になれるよう色々と工夫をした。

事前に横澤は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください