「医療部屋」の1年を振り返る(上)

2022年02月14日

「音声だけのSNSができたんだって」

そんな情報が界隈を駆け巡ったのが、今から1年前のことだった。

知り合いの人に誘われて怖いもの見たさで入ってみた。それが「Clubhouse(クラブハウス)」であった。ちょうど1年前のバレンタインデーのことである。

同じように新しい者好き(!?)の“国際政治学者”さんがすぐに「論座」で“潜入記”を公開していた(加藤博章「話題のクラブハウスを“国際政治学者”の私が使って見えてきたこと」)。

Anna Markina/Shutterstock.com

Anna Markina/Shutterstock.com次に恐る恐る一人でクラブハウスにアクセスして、初めて入ったのが「医療部屋」というルームだった。以前、言語聴覚士として医療現場で仕事をしていたこともある私は「医療部屋なかったのでつくります」というキャッチコピーに魅かれて、ふらっと立ち寄ったのだ。

ちょうど外科医のN先生がモデレーター(司会者のような役割)をしている時間であった。患者の立場から、医療者の立場から、様々な立場の人が質問を投げかける。N先生はどの方の話にもしっかり耳を傾けて、医師として言うべきことはしっかり相手に伝えつつ、相手の気持ちはしっかり受け止めていることが「声だけ」なのに、鼓膜からどんどん伝わってきた。

知らない人の居酒屋トークみたいな会話を蔭で聞くことになるんじゃないかという私のクラブハウスに対するよからぬ懸念は、「医療部屋」で繰り広げられる様々な立場の方がフラットに話すやりとりを聴くうちにだんだん払拭されていった。

「普段、言えない本音が言える場、しかも普段なかなか会えない人が集える場なんだ」ということを実感した。

基本、クラブハウスは誰でも入ることができる。逆に言えば、そこでは日常生活ではなかなかあり得ない「意外な出会い」の可能性が秘められている。

現実社会で出会える人の範囲は、大方仕事関係とか、それまでの友人関係、趣味関係など限られたものだろう。年代も絞られやすい。そういう見えない枠を超えて、本当に文字通り、様々な人が集って「音声だけで」語り合っているのだ。

その後、いくつかの部屋(ルーム)を訪ねてみた。クラブハウスでは、ルームから「Hallway(廊下)」に出るとショッピングモールのように様々なルームが並んでいるのが見えるので、気になったルームにふらっと入ってはそーっと退室することができる。顔も出さずに済むので気楽にあちこち行くこともできる。それぞれのルームでいろいろなやりとりのスタイルがあることもわかってきた。

しばらく「クラブハウスショッピング」をした後、最後には「医療部屋」に戻って、話を聴く、そんなスタイルがいつの間にか定着した。

なぜ居心地がいいのか。それは「医療部屋」では何でもかんでも好き勝手に話すのではなく、しっかりとした対話を守る「ルール(約束)」が敷かれていることが大きい。そのルールは、モデレーターが交代する度に読み上げられる。

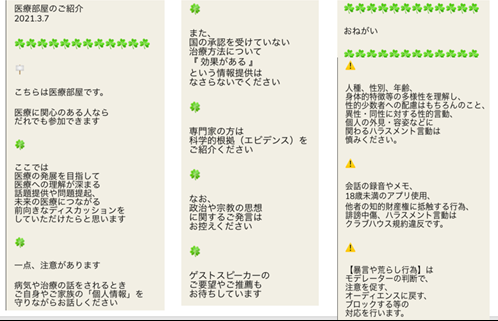

「医療部屋」の“お約束”(一部抜粋、許可を得て転載)

「医療部屋」の“お約束”(一部抜粋、許可を得て転載)病気の話をする際に「個人情報を開示しすぎないように」ということから、医療というテーマを扱うときには避けられない「~療法は効果があります」といった情報を発信する際にはきちんと「科学的根拠(エビデンス)」を求めること、さらにはいわゆるハラスメント的な言動への注意喚起とその対応まで、対話を安心にできるためのルール設定としては、相当練りに練られたものが準備されている。少なくとも私が入ってみたかぎり、このようなルールがその都度読み上げられているルームには出会わなかった。

このようなルール設定の重要性は、私が専門とする「ファシリテーション」の領域ではOARR(Outcome, Agenda, Role, Rule)の一つとしてよく言われていることだ。

この「医療部屋のお約束」は読み上げるとゆうに5分はかかるくらい多岐にわたる。

が、時間ごとにこれを繰り返し読み上げるというのも、実は大事なところだと思われた。すでに何度も聞いている人がいる一方で、「今日初めて来た人」も交わることがある。だからこそ、そのルールは何度でも繰り返し読み上げられることで常に行き届いたものとなる。

実際に参加する人が皆、こうしたルールを守ろうとしていること、万が一ルールを踏み外しそうなときにはちゃんとそのルールに立ち戻れるように動く人がいる。こういう場だからこそ、会ったことも顔も知らない人同士が安心した会話を織りなしているのである。

「ルール」をつくるというと、「自由に話せばいいんじゃない?」と、嫌な顔をされることも往々にしてあるが、実は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください