2022年02月15日

コロナ禍の外出自粛を経験して以降(2022年も新たな懸念が消えませんが……)、遭遇したらつい手に取りそうな本を求めて、未知の書店に足を運びたい衝動が、昂じている。もちろん、手前勝手な衝動。小売店さんには、衝動や感傷とは無縁の深刻な現実が、コロナ禍の前から続いているのだ。その中で、ツイッターを通じ或るお店を知った。東京・板橋区の常盤台にある≪本屋イトマイ≫。

当初、東武東上線屈指の好感度高き住宅街という立地に、やや気後れする。だが、お店のホームページからは、穏健な高潔さが香りたち、冒険心が刺激された。

「冒険」なんてみだりに使わない文字も、偶然ながら常盤台の記憶に結びついている。90年代の一時期、小学館の子会社の一員として伝記漫画シリーズの立ち上げに加わり、数点の担当としても格闘した。親会社の編集長は植村直己さんを深く尊敬し、エジソンやキュリーといった定番の偉人の列に、日本の冒険家を加えた。常盤台は、植村氏のご家族にお会いして、お話を訊いた場所である(若かった自分はずっと緊張していましたが)。

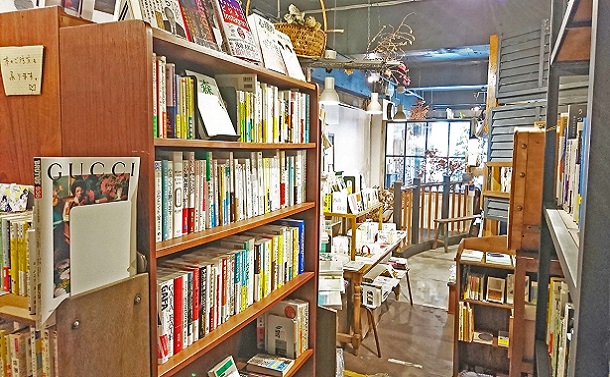

池袋から5つめの「ときわ台」駅に降りたのは、それ以来。北口すぐの行程に、難路はない。ステージへと続くような内階段を昇った2階全体が≪本屋イトマイ≫。段上の背後にカフェスペース、左手の向こう側が厨房とレジ、正面から奥に書棚が並ぶ。壁を埋めた棚と、間の床を仕切る棚とのバランス。新刊を面出ししている小ぶりの棚ともども、書棚相互の好配置が生むリズムに、心が弾む。

階段を上がって振り返ると「本屋イトマイ」のカフェ。入店時に滞在は2時間半とお願いしている=撮影・筆者

階段を上がって振り返ると「本屋イトマイ」のカフェ。入店時に滞在は2時間半とお願いしている=撮影・筆者 「本屋イトマイ」の奥に続く棚。隅々まで明るい。何か所かに「本のご注文を承ります」のメッセージ=撮影・筆者

「本屋イトマイ」の奥に続く棚。隅々まで明るい。何か所かに「本のご注文を承ります」のメッセージ=撮影・筆者話題の小説やエッセイがある。刮目すべき人文・社会科学系の単行本がある。優しい絵本も尖がった美術書も、気になる文庫も月刊誌も置かれている。親しみやすい。でも、緩みのない選書、創意が響く配列。本と本とが奏でる多彩な旋律。棚を眺めながら一周すると、終りのないメビウスの輪のような一体感に包まれる。心地よい。

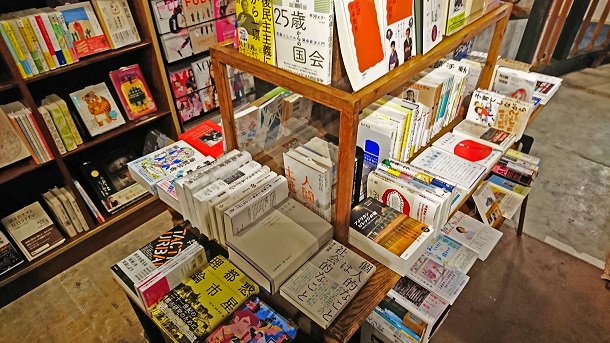

気になる本がいくつも面出しで並ぶ中央の棚=撮影・筆者

気になる本がいくつも面出しで並ぶ中央の棚=撮影・筆者本はどこで読んでも同じ、探すなら大型店かネット書店でなければ、という方に反論はしない。しかし、好ましい書肆(しょし)の選書に導かれ、直ちに座れる席を得て、芳ばしい珈琲を友に繙く……そんな、とうに忘れ去ったはずの感興が≪本屋イトマイ≫の空気で蘇る。仕事上の切迫した必要からでも、信じている組織への義務からでもない読書。突き上げてくる何かへの期待。「山頂」かもしれないし「島影」かもしれない。「花の面影」かもしれないし「人の気配」かもしれない。ここはそんな、かたちを伴わない何かへの期待感を可視化してくれるような場所なのだ。ホームページに、こうある。

<店名の由来は「お暇します」から取ったものです。プライベートでもオフィシャルでもない「暇〔いとま〕」を、本と珈琲と静かな空間の中で各々ゆっくり過ごしていただき、それぞれに豊かな時間が訪れたらいいな、という願いのもとに作られました>

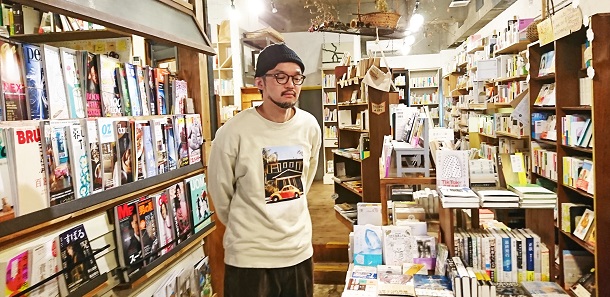

興奮を抑えつつ、店主の鈴木永一さんにお話をうかがった。

「本屋イトマイ」店主の鈴木永一さん=撮影・筆者

「本屋イトマイ」店主の鈴木永一さん=撮影・筆者開店は2019年3月。それまでの鈴木さんは、山形市内の大学で美術を学び、地元の新聞社と東京のデザイン会社で都合十数年間、広告の仕事に従事した。本は好きだったが、書店を開く決意を抱いたのは、2015年、何か惹かれるものがあって下北沢・B&Bの内沼晋太郎さんの話を聞いてから。

その後日本各地を訪ね、韓国の書店にも行った。中でも、やはり意識したのはB&B、そして、初台のfuzkue(フヅクエ)、高円寺のアール座読書館といった、特徴ある選書や雰囲気をもったお店だ。内沼さんからは書店専業は難しいから何かプラスした方が良いと助言され、もともとカフェで本を読むのが好きだったので、その併設を前提に物件を探したという。だから、常盤台という選択は偶然に近く、住んでいる東武沿線近くで探しやすい物件を歩き、見つけた適地がここだった。

当地には競合する新刊書店がなかったこともあって、相談したトーハンは出店に協力的だったらしい(取次は今もトーハンだが、選書は鈴木さんが個別に行なっている)。学生時代は現代美術に挑んでいた鈴木さんが、さまざまな見聞を経て熟慮し、創り出した立体的な「作品」。それが、≪本屋イトマイ≫なのかもしれない。

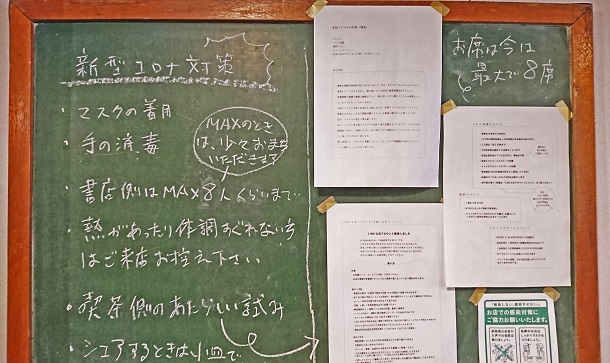

新型コロナ対策の協力をお願いする掲示版。カフェも「お席は今は最大で8席」=撮影・筆者

新型コロナ対策の協力をお願いする掲示版。カフェも「お席は今は最大で8席」=撮影・筆者あえて、書店専業でなくともせめて珈琲とクッキーだけにされたら楽になるのでは、とお尋ねしてみた。すると、「焼き菓子だけで売り上げは難しいと思います」。実際、飲食が主目的で来店するお客さんも存在する。結果、カフェ部門の実績が、書店主として望む(あるいはお客さんが手に取りたくなる)選書を続け得る支えにもなっている。つまり、カフェのメニューの吟味と準備、「仕込み」もまた、鈴木さんの強い克己と独創の精神に基づく「作品」の一環なのである。

座らせていただいた椅子は居心地よく、珈琲も美味しい。カップも素敵だ。素敵だが、店舗で破損は宿命。こんなカップが壊れたら悲しいだろうなと思って見つめていたら、察したように「お客様の中に、『金継ぎ』が得意な方がいらっしゃって」と、誰かが手をかけて修復した食器を持ってきてくれた。実際に使っていますと聞いたとたん、目頭が熱くなる。「お客様には、本当にいろいろ教えていただいています」。

お客さんが「金継ぎ」で蘇生させた食器。現役で活躍中だ=撮影・筆者

お客さんが「金継ぎ」で蘇生させた食器。現役で活躍中だ=撮影・筆者常連の方の年齢層は20代から80代と幅広い。鈴木さんが思いもよらない「推し」を教えてくれる方、自前のポップを持参する方もいる。もちろん著者でも版元関係者でもない、普通のお客さんたちの無償の好意。それが、自然に発揮されるようなお店であり、その好意を存分に受けとめてくれるお店ということであろう。

鈴木さんが心底、嬉しそうに話してくれたのは、あのお客様ならこの本に興味をもつのではと期待して仕入れ、それがご本人に喜んでもらえたときのこと。「ああ、書店をやってて良かったなと思います」。実は、開業の際に意識したような先輩のお店には、選書の徹底でも雰囲気の達成でもまだ及ばないと分析されている。しかし、「ここでやっていくには、駅前の本屋さんとしての役割、ということも大事にしたいと思っています」。涙腺が決壊しそうになる。

鈴木さん自身は保坂和志の小説が好きだが、もちろん経営者としては自分好みの本だけを集めてはいない。口コミ、SNSはもとより、ライバルでもあるネット書店の評価もチェックし、吟味し、比率の多い女性客を意識した選書にも留意して、並べている。結果、面積85平方メートルの床上に配置された書棚には、現在さまざまなジャンルの4500冊以上が用意され、読者との出会いを待っている。

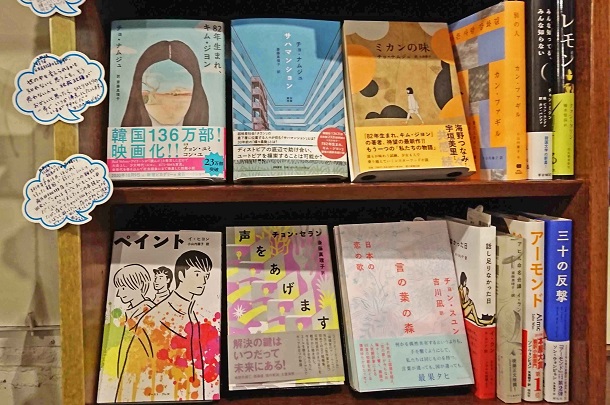

韓国の小説は話題沸騰前から注目していた。ポップはすべてお客さんの手作り=撮影・筆者

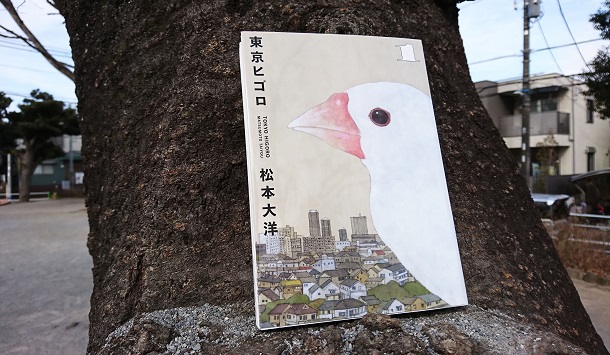

韓国の小説は話題沸騰前から注目していた。ポップはすべてお客さんの手作り=撮影・筆者ここ半年の刊行で特にお薦めの本を、お尋ねした。数冊紹介されたうち、読み耽ってしまったのが、松本大洋『東京ヒゴロ1』(小学館)。鈴木さんは、自分と違って贅言を発せず思慮深いので、多くは語らない。だが、恐らく熟考のうえで選ばれたのが本書、ということを強く感じつつ、読んだ(松本氏の過去の話題作については、残念ながらここでは触れません)。

松本大洋『東京ヒゴロ1』(小学館)=撮影・筆者

松本大洋『東京ヒゴロ1』(小学館)=撮影・筆者主人公は、大手出版社の漫画編集者・塩澤和夫。冒頭、彼は職を辞する。企画した雑誌が売れ行き不振で廃刊、責任をとっての早期退職。もう一切、漫画との関係を断とうとすら考える。しかし、後輩を介して知る若手漫画家の近況、担当だった女性漫画家の死、弔問などを通じ、再び漫画誌を作る決意に……というお話。前半で、熾火のような塩澤の情熱がじわり伝わる。最近、雑誌漫画は読んでいないが、編集者と連載漫画家の関わりのさまざまを思い浮かべる。

さらに惹きつけるのは、後半。創刊準備のため、尊敬していたベテランや注目していた女性など、意中の漫画家を訪ねるくだりだ。今や、一人は郊外の大型集合住宅の管理人、一人は夫や長男に微妙な隙間を感じつつスーパーマーケットで働く主婦。前半も、松本氏特有の描線と濃淡が繰り出す展開は快調なのだが、後半に至って、構図も物語もさらに躍動する。

唸ったのは、漫画家だった管理人が、中村草田男の<木葉髪文芸永く欺きぬ>を口にする場面。そもそも名句とは、極上の風合を備えていても幻影だろう。幻影ゆえに詩たり得る。美しくも、軽やかにも。ところが草田男作のいくつかは、詩性を脅かしてでも壇上で反り返り、科白劇っぽい見栄をきる。「真理」臭さを盛る。苦手な句風だ。

この場面、俳人が五七五に嵌(は)め込んだ大仰な虚勢が「漫画」に置換され、「真理」が皮肉に転じ炸裂する。人間探求の声に呼応したい読者も、花鳥風月の姿にこそ共鳴したい読者も、あるいは俳句に全く興味のない読者でも、俳句の起爆力に驚嘆し、そんな危険物を仕込んだ松本氏を畏怖、いや畏敬するほかない。舞台は、夜の集合住宅の屋上。髪を靡(なび)かせ、自虐に酔う管理人・嵐山森の懊悩。命名も相貌も、名優・岸田森を彷彿(シビれます)。

<疑いもなく傑作である。縄文の発見以来の、いくつもの蛇行と逡巡にみちた行脚の旅と、知の道行き……>。これは『東京ヒゴロ』への賛辞、ではない。カフェスペースの書架には、鈴木さんの蔵書が並ぶ。取り出して読んでも良いのだが、商品ではない(同じ本の購入を希望すればもちろん注文してくれます)。「カフェ目的のみのお客様にも、本の面白さに気づいていただくきっかけになればと」。エンタメ系ではない翻訳小説、ノンフィクション、哲学書とさまざま。その中に、赤坂憲雄『岡本太郎の見た日本』(岩波書店)があり、引用はその一節、岡本の『神秘日本』を評した箇所だ。

カフェの席近くの書架には、店主の鈴木永一さん愛読の蔵書が収まる=撮影・筆者

カフェの席近くの書架には、店主の鈴木永一さん愛読の蔵書が収まる=撮影・筆者鈴木さんは、かつて赤坂氏の授業を受けた。自分も、東北芸術工科大学東北文化研究センター所長時代に、お会いした。鈴木さんの郷里・山形県についても、岡本太郎についても、お話や著書から、刺激を受けた。あらゆる名店がそうであるように、≪本屋イトマイ≫は、新しい何かに導いてくれると同時に、忘れかけていた何かを気づかせてくれる場所、なのである。

<……知の道行きは、このとき焦点がきちんと絞り込まれて、もっとも充実した高みへと登りつめ……>。この春、開業3年めを迎えるこのお店の、いっそうの充実と発展をお祈りしたい。そして、『東京ヒゴロ』の続刊。待ち遠しい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください