「医療部屋」の1年を振り返る(下)

2022年02月16日

音声だけのSNS「Clubhouse(クラブハウス)」とのご縁ができたのは、ちょうど1年前のバレンタインデーだった。前稿(「クラブハウスで研ぎ澄まされる「聴く力」と息づかいから伝わる「命の気配」──「医療部屋」の1年を振り返る(上)」)では、最初に出会った「医療部屋」というルームで「声だけのコミュニケーションがいかに豊かなものであることか」を描いた。これはあくまでも一参加者として「音声SNS」に見出した「声の文化の価値の再発見」であった。

クラブハウスで研ぎ澄まされる「聴く力」と息づかいから伝わる「命の気配」

今回は、さらに一歩踏み込んで、「医療部屋」の裏舞台を紹介することで、「見知らぬ人、しかもほとんどが一度も直接出会ったこともない人々」で作り上げる「小さな共生社会」について描いてみたい。

Yalcin Sonat/Shutterstock.com

Yalcin Sonat/Shutterstock.com医療部屋との出会いは、前稿で書いた通りである。最初は恐る恐るこっそり隅の方(クラブハウス用語で言えば、“オーディエンス”という聴く専門の立場)で「医療部屋」で繰り広げられる様々な対話に聞き耳を立てていた。アドバンス・ケア・プラニング(ACP)(「「限りある命」について考える」論座)や「異常心理学」「中動態」「フレイル」など様々なことを医療部屋のイベントで知った。

たくさんの「モデレーター」(お部屋の運営サイドに関わる人の名称)という人々が入れ替わり立ち代わり日々様々な企画を立てて登壇する。医師以外の専門家も次々話題を提供している。国内外著名人──アインシュタイン、織田信長などなど──の死亡理由を古文書から読み解く、中医学、医療法規、内視鏡検査について、など多岐にわたっている。そこで教えてもらった書籍を何冊も買って読んだ。

そうかと思えば、毎朝、元タカラジェンヌの方が歌声を披露してくださる時間、ラジオ感覚でウェザーニュースや音楽を流してくれる番組もある。管理栄養士の方が実際にお料理をしながらの(音だけが聞こえてくるのだが)クッキングコーナーもある。有名な曲を方言でうたったり、カラオケで元気になろうという企画、コンピューターのスペシャリストがクラブハウスの使い方のみならず、パソコンやスマホの設定の仕方まで教えてくれるイベントもある。

なんと、バラエティーに富んだ企画が次々出てくるのだろう。医療という意味では、最初に出会った外科医はもとより、内科医、看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、言語聴覚士、公認心理師、鍼灸師などなど医療・福祉に関わる専門家が次から次へと登壇する。

最初はもっぱら「聞く専門」(“聞き専”と言うらしい)だった私だが、いよいよ「この医療部屋はどうやって運営されているのだろう」とそちらへの興味が高まってきた。元々バックステージスタッフの方に興味もある。「聞き専」だった私は、ついに昨年6月に突如「モデレーターになろう」と思い立ち、そのための研修を受けることを決意した。

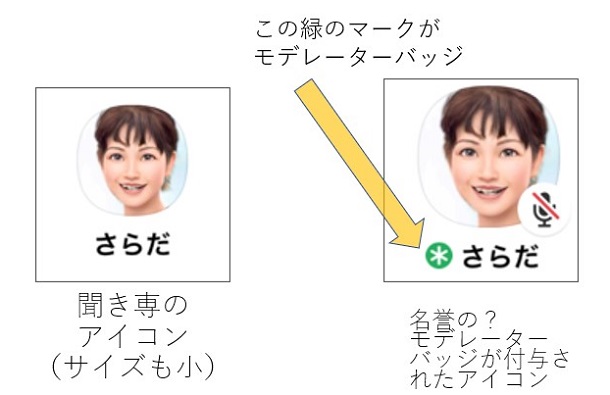

「研修」を受けた後、一定時間のインターン(正規のモデレーターについてもらって、実際にお部屋のモデレーターを行うこと)を経験し、その様子を総合的に評価されて、合格すると晴れて「医療部屋モデレーター」バッジが付与されるのだ。

クラブハウスのアイコン例(右がモデレーターバッジ付)

クラブハウスのアイコン例(右がモデレーターバッジ付)丸2時間かかるモデレーターの研修プログラムは、それはよくできたもので、場づくりの技術であるファシリテーションの視点がしっかり土台にあるのだった。特に大事にしているのが「どの人もこの場に来てくれている、発言していることには意味がある」ということだった。いわゆる困った発言にも意味を見出し、その発言をする人も大事にする、そういう姿勢がすべてに貫かれている。それは、「誰も排除しない」ということを具現化した場なのである(もちろん、意図的な悪意のある行為には相応に対応するプロトコルはあるが)。

つまり、「誰も排除しない」、「共生社会」の本質だ。

これは言うは易く行うは難しの典型例だ。誰しもちょっと自分と考えが違う、やり方が気に入らないとなると、この「排除の気持ち」がモヤモヤと出てきはしないだろうか?

「音声だけで」「顔も見えぬ中で」このような運営を司っているのは、どんな人なのだ?

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください