2022年02月25日

1972年2月。その日は早稲田大学の入試だった。午前中の科目を済ませ、学生食堂で昼食を摂った。食堂のテレビには、あさま山荘の攻防戦が映し出されていた。50年前のことなので、籠城から何日目だったかは覚えていない。カレーライスか何かを食べ、午後の試験を受けるために、教室へ戻った。この時点では、まだ「リンチ殺人」は発覚しておらず、テレビ報道は大捕物の高揚の中にあった。

山岳ベースで行われた「リンチ殺人」の全貌が明らかになった春、1年浪人した私はようやく慶應大学に入学した。生まれて初めてひどい花粉症に悩まされていた。入学してみると何をしていいのか見当が付かず、渋谷や吉祥寺のジャズ喫茶をハシゴして時間をつぶした。

その半ば茫然自失の時期が終わり、学内の風景が見えてきたのは9月になってからだ。次年度からの学費値上げに反対する運動が始まっていた。集会に顔を出してみると、各学部からそれなりの人数が集まっていた。予測していたことだが、その顔ぶれのほとんどが高校時代になんらかの運動にかかわった連中だった。中には、上野高校や立川高校からやってきた高校全共闘のスターもいた。

当時の日吉キャンパスは、政治党派の空白地帯だった。私たちは各学部の自治会を再建し、「学費値上げ白紙撤回」を掲げて、学生大会でストライキ権を確立、実行部隊として「ストライキ実行委員会」をつくった。今も不思議に思うのは、すでに学園闘争の波が引いていた1972年に、ノンポリの多いあの大学で、そこそこの盛り上がりがあったことだ。ストは数カ月に及び、学年末試験まで「粉砕」してしまった。

しかし私は、この“遅れてきた闘争”にどこか居心地の悪い思いを抱いていた。幕の引かれた芝居と知りながら衣装をつけて演じ続けているような感覚と言ったらいいだろうか。そう思って周りを見ると、仲間たちも脚本通りに科白や所作をこなす役者みたいだった。

慶応大学の学生大会でストライキ解除を決め、喜ぶ学生たち=1973年2月12日、三田キャンパス

慶応大学の学生大会でストライキ解除を決め、喜ぶ学生たち=1973年2月12日、三田キャンパス

1972年2月19日から2月28日にかけて連合赤軍が立てこもった「あさま山荘」=長野県軽井沢町

1972年2月19日から2月28日にかけて連合赤軍が立てこもった「あさま山荘」=長野県軽井沢町この学費闘争のさなかで、連合赤軍をめぐって語り合った記憶はない。それはなぜだったのだろう? 彼らと私たちの“量的な距離”がそれほどあると感じたわけではないが、彼我の“質的な距離”(異次元への遠さ)がまったく測れなかったからではないか。彼らはすでに、「新左翼」とか「全共闘」などと呼ばれるこちら側の世界から脱け出してしまっているように見えた。

1969年11月、山梨県大菩薩峠で大量逮捕に見舞われた段階で、赤軍派は政治的なプレゼンスをほぼ失ったように思える。その後の「国際根拠地」構想を含め、上層部は組織の延命へ舵を切った。その結果、ハイジャックによる田宮高麿らの北朝鮮行、重信房子のレバノン行が実行され、塩見孝也など最高幹部の逮捕や離脱もあって中央人材の枯渇を招く。森恒夫がリーダーの座に就いたのは、こうした組織事情が背景にあった。

一方の革命左派も似たような状況にあった。川島豪議長の奪還を目的に栃木県真岡市で銃を奪ったものの、奪還作戦は実行できず、銃を抱えたまま逃走を余儀なくされた。永田洋子は、川島不在の中で半ば祭り上げられるようにトップの座に就いた。

すでに書いたことだが(「重信房子と連合赤軍──彷徨した若者たちの終着点」)、1971年5月に革命左派が山へ入ったときが次のフェイズの始まりだった。私は両派の山岳ベースでの活動を「旅」に見立てたが、この暗鬱なツアーを催行した2つの集団は、もはや政治党派の内実を振り捨てていたように見える。後から知ったことだが、彼らの行動を促していたのは、もっと生々しい心理や感情だった。ただ、その詳細はつかんでいなかったものの、何が起きたか想像はついていた。私たちが「事件」を語り合わなかったのは、このあたりに理由があったのかもしれない。

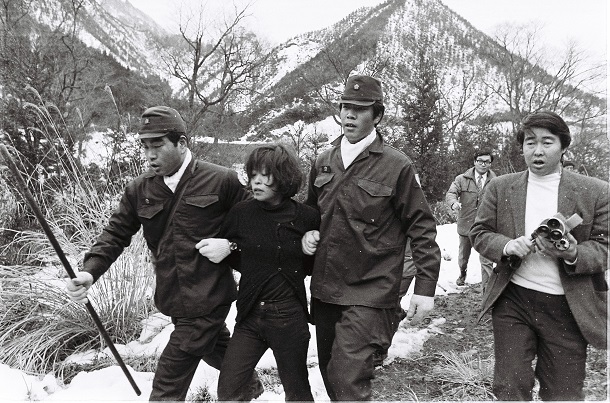

逮捕され連行される連合赤軍の最高幹部・永田洋子=1972年2月17日、群馬県の妙義山麓

逮捕され連行される連合赤軍の最高幹部・永田洋子=1972年2月17日、群馬県の妙義山麓比較的知られている事実だが、1971年12月初旬、革命左派が合同軍事訓練のために、赤軍派の新倉ベースを訪ねたとき、「水筒問題」という些細ないさかいが発生した。山道を登るルートであると知りながら、革命左派の面々が水筒を持参しなかったことを赤軍派のメンバーが繰り返し批判したのである。

永田は代表して自己批判したが、返す刀で赤軍派の遠山美枝子の言動や装いを執拗に批判した。永田は遠山の長い髪を責め、指輪を外すように強く求めた。森は最終的に永田の批判を受け入れ、「作風・規律問題の解決こそ革命戦士の共産主義化の問題」として解決に取り組むと発言した(永田洋子『十六の墓標──炎と死の青春(下)』、1983)。「共産主義化」とは、権力に対して躊躇なく銃を向け、一切の個人的心情を取り除いて革命戦争に殉じることを求めるスローガンだ。これが、年末からの合同合宿で発生する「リンチ殺人」のキーワードになったことを私たちは知っている。

森には「負い目」があったと言われる。革命左派が山に入る前に脱落者を2人殺害していたことを聞かされて、森は自派でも同様の事態を抱えながら決断できなかったことを悔やんでいたからである。「負い目」は永田への譲歩につながったが、次には優位性奪回への強烈な心理へ反転した。榛名山中の惨劇には、確かに濃厚なサイコドラマの様相があった。

つまり翻っていえば、あさま山荘の銃撃戦は(逃走が生み出した偶然の椿事ではあるものの)死臭のこもったアジトを脱出した彼らにとって、過剰なストレスを発散させる好機になった。山荘に立て籠もった5人は、警官隊のみならず、テレビ受像機の向こうから遠巻きに見つめる人々にライフルを撃ちまくったのである。

猟銃を手に顔をのぞかせた連合赤軍のメンバー。この日、あさま山荘は「陥落」した=1972年2月28日

猟銃を手に顔をのぞかせた連合赤軍のメンバー。この日、あさま山荘は「陥落」した=1972年2月28日この間、「それからの左翼」というフレーズが何度か頭をよぎった。戦前から戦後へ、日本の左翼運動が幾度も遭遇した失敗や挫折。打ちのめされてリングに膝を突き、ふらつきながらまた立ち上がるボクサーのようなイメージが浮かんだのだ。

連合赤軍事件では、致命的なノックアウトを食らった。1960年代にわずかに膨らんだ左翼運動や社会主義への期待は、「それから」大きく減衰した。ことに1980年代のバブル景気と新自由主義は若年層の意識を社会問題から遠ざけた。その結果、1990年代のリストラと「平成不況」から生まれた貧困と格差に抗する武器は彼らの手もとに残っていなかった。

目に見える変化が現れたのは、2011年の「ウォール街を占拠せよ」の運動あたりからだろうか。2016年のアメリカ大統領選では、民主社会主義を掲げるバーニー・サンダースが、民主党から出馬しながら同党の中道主義を批判し、左派の立場を明確に示した。

アメリカ大統領選に参戦したバーニー・サンダース上院議員の集会で=2020年3月3日、バーモント州バーリントン

アメリカ大統領選に参戦したバーニー・サンダース上院議員の集会で=2020年3月3日、バーモント州バーリントン日本でも2000年代には左翼復活の兆しが現れた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください