2022年03月22日

朝日新聞論説委員(元モスクワ支局長)の駒木明義氏が、プーチン大統領がウクライナ侵攻で描いたシナリオをこう見立てていた(「アエラ」2022年3月21日号)。

<ロシアから離れようとしていたウクライナを取り戻し、ベラルーシも含めた3カ国で構成する「ルースキー・ミール(ロシア世界)」を復興させ、プーチン氏が救世主として君臨する>

ルースキー・ミール。この言葉を、複雑な思いでとらえる人がウクライナ、そしてロシアにもいる。キエフに今も残る作家アンドレイ・クルコフ氏の著書を読んだから、そう思えた。

その本は、2013年からの「マイダン革命」を記録した『ウクライナ日記──国民的作家が綴った祖国激動の155日』(訳・吉岡ゆき、集英社)。氏はそこで、「ルースキー=ロシア人の」「ロシースキー=ロシアという国の」と説明し、こう書いていた。

<私だって「ルースキー」、つまり民族的にはロシア人だ。そしてウクライナ国民だ。だが私は「ロシースキー」ではない。なぜならロシアという国には私は何のかかわりもないからだ>

補足するなら氏は、1961年にソ連のレニングラード(現在のサンクト・ペデルブルグ)で生まれ、3歳の時に家族でキエフに移っている。母語のロシア語を話し、それで著す作家だ。

アンドレイ・クルコフ=2015年3月、ウクライナ・キエフ

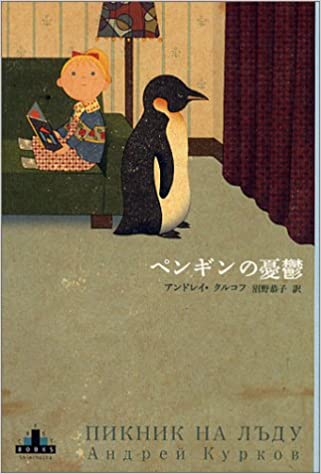

アンドレイ・クルコフ=2015年3月、ウクライナ・キエフこの本ともう1冊、彼の代表作『ペンギンの憂鬱』(訳・沼野恭子、新潮クレスト・ブックス)のおかげで、現在ウクライナで起きていることへの理解が深まった。ウクライナが近くなった。

近さを表現するなら、「旅したことのある国」ではないかと思う。旅、中でも外国を訪ねると、街の匂いや歩いた感触、人々の息遣いといった諸々が記憶に残る。報道で知るだけの国だったウクライナが、クルコフ氏に連れられて、感触が残る国へと変わった。だから「つらい他人事」だった侵攻も、「隣人の災厄」になったのだ。

多くの人に読んでほしいので、氏の著書2冊を紹介する。

彼がまだキエフにいることは、朝日新聞(3月16日朝刊)への寄稿で知った。「私たちは退却せず、独立と自由を保たなければならない。降伏もしない」とする一方、「キエフにとどまるべきか、脱出を試みるべきか。いまとなってはどちらがより危険なのかわからない」ともあった。とにかく無事なことに安堵する。

『ウクライナ日記』を読んだのは、作家の中島京子さんのフェイスブック投稿がきっかけだった。「ウクライナ・ペンの会長は『ペンギンの憂鬱』のアンドレイ・クルコフなのね」とあり、「日本ペンクラブ」のホームページがリンクされていた。

『ペンギンの憂鬱』は日本での出版直後(2004年)に読んだ。旧ソ連のどこかの国が舞台の、ミステリアスな小説だったと覚えていた。そうか、あれはウクライナで、書いた人はペンクラブの会長なのか。そんな程度の認識で日本ペンクラブのリンクを開いた。

2月22日(侵攻2日前)のクルコフ氏の談話(日本語訳)があった。読んで、目が止まった。

<私は、この惑星のすべての自由な人々に訴えます。ウクライナの自由と独立を守るために、可能な限りのことをやってください>

この惑星。この一語で、一気に『ペンギンの憂鬱』がよみがえった。ひどくシリアスな状況を描いているのになぜか軽みのある、洒脱な小説だった。本棚から引っ張り出し、再読した。

アンドレイ・クルコフ『ペンギンの憂鬱』(訳・沼野恭子、新潮クレスト・ブックス)

アンドレイ・クルコフ『ペンギンの憂鬱』(訳・沼野恭子、新潮クレスト・ブックス)洒脱さを分析するなら、ひとつは脱力感だろうか。そもそもタイトルになっているペンギン(名前はミーシャ)は、主人公のペット。憂鬱症を患っている。ヴィクトルが仕事を始めてすぐ、ペンギンと同名の怪しい男も現れる。この男、以後「ペンギンじゃないミーシャ」になる。この感じ、初読の時も今回も、すごく好きだった。

訳者の沼野恭子氏はあとがきで、「本書を訳している最中、どことなく村上春樹の雰囲気に似ているような気がしてならなかった」と書いていた。クルコフ氏が『羊をめぐる冒険』を気に入っていることも明かしている。そうか、冷静さがあるのに温もりもある、その表裏一体感が心地よいこの筆致、村上春樹テイストだなと納得。

04年に読んだとき、これは「ロシア」の怖さを描いた小説だと理解した。当時ウクライナでは大統領選が行われていて、野党・ユシチェンコ候補がいきなりあばただらけの顔になって現れたから、「(プーチン大統領下の)ロシアって、こんなふうにやるのね」。現実と小説を両睨みに、そう思っていた。

が、再読したら少し違った。描かれているのは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください