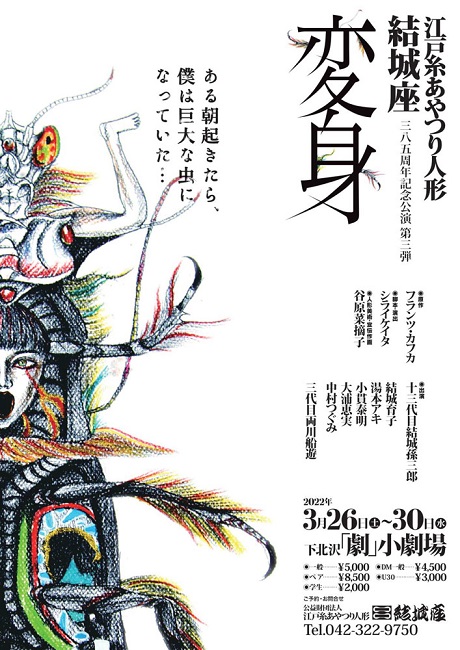

400年の伝統を紡ぐ糸あやつり人形劇団「結城座」がアングラ公演

2022年03月22日

ある朝、グレゴール・ザムザが気がかりな夢から目を覚ますと、ベッドの中で自分が巨大な虫に変わっているのを発見した――。

文学作品の書き出しとしては「きょうママンが死んだ」「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」並みに有名だ。

カフカの小説は『城』にしろ『判決』にしろ難解なものも少なくないが、この『変身』は、文体も平明できわめて読みやすい。読者にとって乗り越えるべき最大の「壁」は、まさに、人間が虫になるという冒頭の一行の「設定」を受け入れるかどうかにある。

作中に「変身」の原因の説明は一言もないばかりか「虫」の姿かたちの描写も一切なく、主人公グレゴールも、我が身に起きた不条理なはずの出来事をそれほど嘆いてはおらず、周囲も驚きはするものの「あり得ること」かのような前提で話は進む。

『変身』(原語Verwandlungはむしろ「変態」と訳すべきか)は、読む人の想像力をかき立ててやまない。

外形的には不条理小説かのようだが、滑稽味あふれる大人向けの寓話とも、人間の生態と人間性を考察する哲学小説とも、社会風刺の寓意小説とも受け取れるし、教養小説、障害者文学としても読まれてきた。多くの研究がこの作品についてなされ、触発された演劇や映画も数多く作られてきた。

表現者にとって挑むには心理的ハードルの高いこの作品を、400年近い歴史をもつ「江戸糸あやつり人形 結城座」が、気鋭の劇作家・演出家シライケイタの脚本・演出で上演する。

『変身』稽古中の結城座

『変身』稽古中の結城座人形劇の演出は初めてというシライは「『変身』はすでに色々な舞台作品が作られているので、とにかく悩みました。生身の人間が演じるのと違って、表情が固定されていて動きに制約も多い人形で演出するのは、不自由きわまりない。でもその不自由さによって、観客の想像力をより刺激できるし、逆転の発想もできる。カフカが『やるな』と禁じていることにも今回あえて挑戦することにしました」と語る。

前述のように『変身』に虫の姿は描かれていない。三人称で書かれているにもかかわらず徹底してグレゴール・ザムザの目から実際に見えるものに世界が限定されているこの小説で、ザムザは、自分の姿の全体を見ることはできない。カフカは出版時、装丁や扉絵に虫の絵だけは絶対に描くな、と版元に念押ししていた。

英国の鬼才スティーブン・バーコフがかつて脚本・演出を手掛けた舞台版では、俳優が日常の衣装のままメーキャップも変えず、マイム風の動きで虫のうごめく脚やしぐさを表した。あるいは、主人公グレゴールの配役を排し家族や周囲の人物だけを登場させ、グレゴールの目から切り取られた世界を見せるという方法もあり得る。この物語を寓意として捉えるなら、むしろその方が「正攻法」の演出なのかもしれない。

シライケイタ

シライケイタ「主人公の造形がどうなるのか、どうしても興味を引いてしまうのは分かります。でも、虫の姿をどう描くかは、あくまで表層的な問題。グレゴールや家族の心理の深遠を観客に覗き見せることができるかどうか、思いもしなかった事態に直面した時にあぶり出される人間の本質をえぐることができるかどうか、それが最も重要で、追求すべき点だと思っています。虫として表象されているものが何なのか、それぞれの人が想像してほしい」

小説『変身』の叙述はどこまでも反主観主義的、反解釈学的であり、一見非情な現実が、感傷ともニヒリズムとも無縁な文体で克明に描き出されている。作中人物はあくまで主体の内部に取り込まれることのない客体であり、行動以外には無の存在、つまり行動によってのみ自己を定義する存在としてある。

登場人物たちの心理の深遠を覗かせたい、とのシライの言葉は、これもまたカフカの原作の逆張りという意味で、「挑戦」と言えるかもしれない。

結城座は、将軍家光の時代、1635(寛永12)年に初代結城孫三郎が現在の日本橋人形町で旗揚げした。

伝統芝居で古典作品を上演し続けるかたわら、年に1度はアングラ劇を打つ。幾世代も継承してきた人形が宿す呪力、魔力的な力を、培ってきた表現の「重み」からいったん解放することで、あらためて召喚するためだという。

両川船遊

両川船遊「カフカの作品はどれも異形の者や寄る辺のない弱者へのまなざしがありますが、特に『変身』は、河原者としての被差別の歴史をもつ芸人のあり方とかなり通じるものがあります。芸能なんて不要不急のものだし、自分たちはしょせんは無産者だという意識が、どこか僕のなかにはある。人形遣いというのは、その芸能民のなかでも最下層でした」

「人間国宝だ助成金だといって崇められたり保護されたりする存在になると、どうも根幹を見失ってしまうんじゃないか。カフカは、そういう自分たちの成り立ちをあらためて思い起こさせてくれます。あやつり人形なんて、生き残るためにずっとあがいてきた歴史ですから」

結城座はそもそもは説経節で興行していたが、上方で人形浄瑠璃が発展確立するといち早く義太夫節に転向し、明治維新後は台詞劇を採り入れた。人形遣いが人形と同じ舞台に立ち顔を見せる現在のスタイルになったのは、なんと戦後のことという。

「変わるのはいいんです。というか、残っていくためには、これしかないという方向性を見つけて変わらなければならない。でも、若者を取り込もうとか、目先の皮算用だけで安易に変わるべきじゃない。客がつかなくなったら潔く消えるという覚悟でやるべきです」という両川の言葉は、歌舞伎界を念頭に置いている。初代中村勘三郎が江戸歌舞伎を立ち上げたのは結城座と同じく寛永年間。常に横目で意識してきた存在だ。

『変身』稽古中の結城座

『変身』稽古中の結城座芸能の民が河原に集ったのは、そこが共同体(世界)の「内」であり「外」でもあるような「弱い=聖なる」場所であり、非日常の力が降りてくる磁場と考えられていたからだ。

宗教社会学でいえば、「内在=俗」と「超越=聖」が交差する時空であり、被差別民だけでなく、狐憑きや奇形動物などもそうした「呪われた=祝福された」メタな存在として意識されてきた。人間とモノのあわいのような両義的存在である人形も、まさにそうした半影的な磁場だ。

「でもね、乱歩じゃないですけど、倒錯的に人形を愛する輩がいるでしょう。あれでは芝居はできないんですよ。人形というのものは、一つ間違うとのめり込んでしまう。あくまで人間ではなく大切なモノに接しているという、冷たい関係で付き合うようにしなければならない。それだけ人形には、ある意味で危ない力があるんです」

命を吹き込む、という表現はいかにも紋切り型だが、薄暗い舞台上、人形遣いの手繰りで人形があやかしの力を宿す神秘の瞬間は、日常に裂け目を入れ非日常を召喚する芸能の力と相まって、肌を粟立たせるものがある。

『変身』は不条理演劇の源流でもあるが、世界はいま不条理劇的に閉塞感が漂っている。身の毛のよだつようなあり得ない出来事すら前提の状況として受け入れざるを得ない、この空虚感と無力感。特に、書き割りのように平板で奥行きと行き場を失ったこの国で、カフカはどのように立ち現れるだろうか。

2022年3月26日(土)~3月30日(水)

東京・下北沢の「劇」小劇場

予約フォームはこちら(現在は全公演キャンセル待ちのみ受け付け中)

◎脚本・演出

シライケイタ

◎人形美術・宣伝作画

谷原菜摘子

◎人形遣い

十三代目 結城孫三郎

結城育子

湯本アキ

小貫泰明

大浦恵実

中村つぐみ

三代目 両川船遊

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください