【47】地上のぽっぽやと地底の炭坑夫への挽歌~「テネシーワルツ」と「夢は夜開く」

2022年04月02日

「圭子の夢は夜開く」1970(45)年

作詞 石坂まさを、作曲 曽根幸明

歌 藤圭子

「映画『鉄道員(ぽっぽや)』を歴史的名作にした三つの挿入歌~高倉健と戦後日本<前編>」に引き続き、この映画のこととそこで見事に使われた挿入歌のことについて書く。

本稿を書くために、江利チエミ・バージョンの「テネシーワルツ」を改めて聴き、映画版「鉄道員(ぽっぽや)」もストリーミングサービスで見直してみた。すると興味深い新発見がいくつもあった。映画版「鉄道員(ぽっぽや)」をショーアップしたのは「テネシーワルツ」だけではなかったのだ。

「テネシーワルツ」ほどの主役級ではないが、他にもバイプレーヤーとして渋い役回りを演じた挿入歌があり、この映画のエンタテインメント度を落とさずにカルチャー度を上げるのに大いに貢献していることに気づかされた。

高倉健主演「鉄道員(ぽっぽや)」のロケ地となった根室本線の幾寅(いくとら)駅。映画では幌舞(ほろまい)駅という名で登場した=2013年2月3日、北海道空知郡南富良野町

高倉健主演「鉄道員(ぽっぽや)」のロケ地となった根室本線の幾寅(いくとら)駅。映画では幌舞(ほろまい)駅という名で登場した=2013年2月3日、北海道空知郡南富良野町

映画では、高倉健演じる主人公の若き日の“ぽっぽや”時代の回想がいくつか挿入されている。

盲腸線の終着の寂れはてた元炭鉱町で一人駅長をつとめる定年間際の主人公のもとを、かつての機関士仲間が訪れ、廃線・廃駅が近いので旧国鉄関連への「横滑り」をもちかけて昔話に花が咲くという設定である。

その多くは原作にないシーンで、それにかぶさる歌やBGMとあいまって、2時間ちかいこの映画をショーアップするのに大きな効果を果たしている。

その中でもっとも印象深いのは、せいぜい10数分ほどのこんなシーンである。

高倉健さん=2011年12月14日、東京都世田谷区成城の東宝スタジオ

高倉健さん=2011年12月14日、東京都世田谷区成城の東宝スタジオ妻に逃げられ子連れで筑豊の炭鉱から流れてきた一人の臨時坑夫に対して、首切り反対の赤旗を掲げる労働組合に組織された本工坑夫たちが「スト破り!」と罵倒。片や子連れの臨時坑夫は「なにいってるんだ、先に首を切られるのはおれら臨時工だ!」と応じ、多勢に無勢の殴り合いになる。

居合わせた主人公の“ぽっぽや”駅長が仲裁に入るが、「この親方日の丸」と逆に矛先を向けられ、食堂のおかみのとりなしでなんとか事なきを得る。

これが機縁で、“ぽっぽや”駅長は子連れの臨時坑夫と親しくなるが、ある日、男は落盤事故で死亡、“ぽっぽや”駅長夫妻は、残された男の子を、幼くして亡くした娘の代わりに面倒をみる。

こう書くと感動的ではあるが、実は封切られてしばらくして観たときは、このシーンを適当に見流していて、その重要性と真の意味には気づかなかった。子連れの臨時坑夫を演じていたのが志村けんで、「バカ殿」のイメージから、どうせ意外なキャスティングによる話題作りだろうという偏見をもっていたからだ。

ところが今回、見直してみて、その演技に感心させられた。小林稔侍ではなく、志村にこそ日本アカデミー賞助演男優賞を授与すべきだったとさえ思えるほどだ。(なお、志村は2020年末に公開予定だった「キネマの神様」に主演すことに決まっていたが、クランイン直前にコロナ禍で急逝しため、「鉄道員(ぽっぽや)」が生涯で唯一の映画出演作品となった)

実は、その志村の迫真の演技のなかに、この映画を歴史的な作品にさせた秘密のひとつがひそんでいた。

“ぽっぽや”駅長が志村けん演じる流れ坑夫と親しくなるのは、駅前食堂で坑夫同士の喧嘩の仲裁に入ったことがきっかけだが、その後やけ酒をあおって正体をなくした臨時坑夫を放ってはおけず、男と子供を一間だけの炭鉱住宅へと送っていく。その道すがら、男は雪道でこけつまろびつしながら、ろれつの回らない声でうたう。

♪どう咲きゃいいのさ この私 夢は夜ひらく

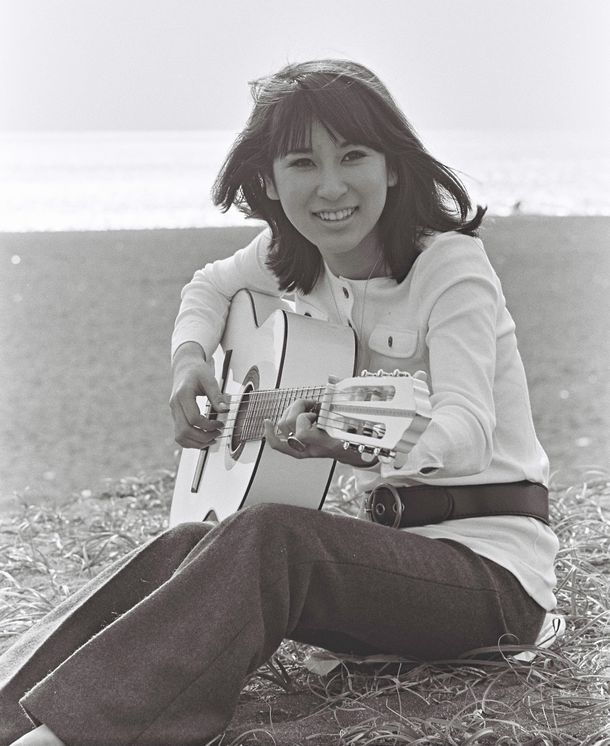

デビュー当時の藤圭子さん=1969年11月、神奈川・湘南海岸で

デビュー当時の藤圭子さん=1969年11月、神奈川・湘南海岸で

そもそも鉄道と炭鉱とはきわめて近い間柄にある。坑夫が地底から掘り出した石炭を“ぽっぽや”が運び、それによって戦後日本の復興は下支えされ、豊かな高度成長を準備した。しかし、石油へのエネルギー転換政策で石炭が用済みになると、最盛時には数十万人もいた地底の労働者たちはあっさりうち捨てられた。きっと彼らもまた、映画の流れ坑夫とおなじような怨嗟の思いをこめて、酒をあおりながら「夢は夜ひらく」をうたったことだろう。

「鉄道員(ぽっぽや)」の原作では、主たるテーマは鉄道員で、炭鉱ははるか後景にある。いっぽう映画版は、「夢は夜ひらく」を「テネシーワルツ」に次ぐ挿入歌とすることで、鉄道と炭鉱の距離を現実に近づけ、映画に原作を超える訴求力を与えたのである。

連載18回「『檻の中』生まれの唄は、なぜまんまとシャバへ出ることに成功したのか? その1」は「こちら」から、

連載19回「『檻の中』生まれの唄は、なぜまんまとシャバへ出ることに成功したのか? その2」は「こちら」からお読みいただけます。

さらにこの短い回想シーンからは、もうひとつ新たな発見があった。

高倉健演じる“ぽっぽや”駅長の、志村けん演じる流れ坑夫に対する接しぶりは、感動的ではあるが、いささか過剰である。坑夫の落盤事故死の後、遺児をひきとって面倒をみるまではすんなり受け入れられるが、遺児が望むイタリアでの料理人修行を応援するエピソードになると、唐突さとストーリー展開の乱れを覚える。

しかし、今回関連資料をあたるなかで、その“過剰”さにこそ、高倉健のこの映画へのこだわりの根っこがあり、高倉の演技が共感を呼ぶ秘密もあると気づかされた。それは、高倉健にとっての父親という暗澹(あんたん)たる存在である。

筑豊最大の規模を誇った三井田川鉱跡の立坑跡(筆者撮影)

筑豊最大の規模を誇った三井田川鉱跡の立坑跡(筆者撮影)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください