書物を通してわかる「旅」の実相、その苦労と楽しみ

2022年04月06日

みなさんは、旅行の前にどのような準備をするだろうか。

行き先だけを決め、あとは現地で気の向くまま歩くのが好きという人もいるだろう。雑誌やネットで入念に下調べをして、行きたい場所や見たい風景をリストアップする時間を楽しむ人もいるのではないだろうか。地方のバスや電車の路線を眺めることが旅のスタートだという人の話を聞いたこともある。

「学問のさびしさに堪へ炭をつぐ」という句で有名な、俳人の山口誓子(1901~94)は、旅の前に入念に準備する人だったらしい。

俳人、山口誓子=1988年撮影

俳人、山口誓子=1988年撮影明治の俳人正岡子規も、同様に『奥の細道』の旅を慕って東北を旅し、紀行文『はて知らずの記』(明治26年〈1893〉)を執筆した。

誓子旧蔵の改造社版『子規全集』に収められた『はて知らずの記』にも、誓子による多くの書き込みがあり、書物を通して子規と同じ景色を見ようとしたことがうかがえる。

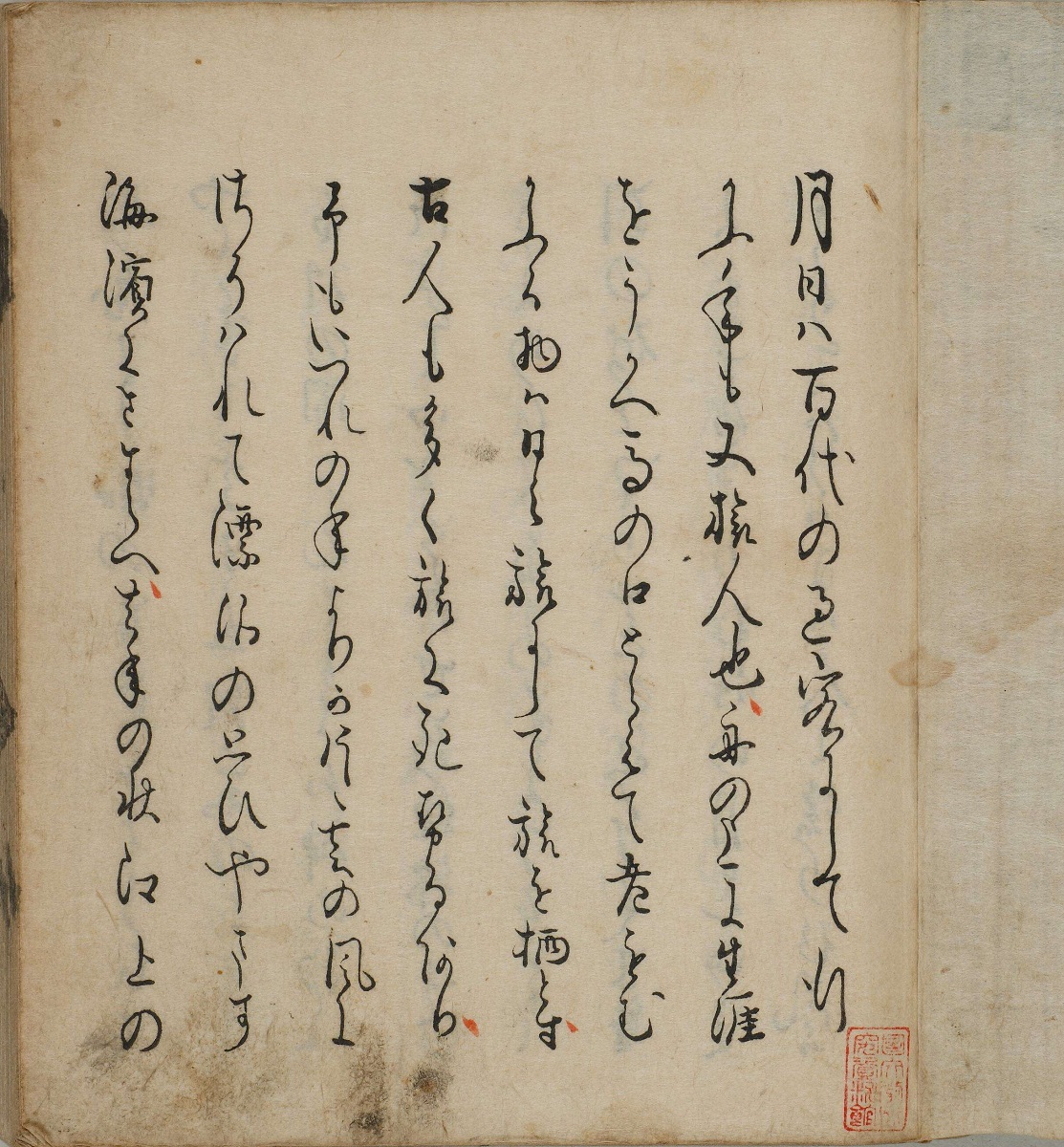

『奥の細道』(松尾芭蕉、元禄七年〈1694〉以前成立、国文学研究資料館蔵)

『奥の細道』(松尾芭蕉、元禄七年〈1694〉以前成立、国文学研究資料館蔵)山口誓子の旧蔵書は現在、神戸大学の「誓子・波津女俳句俳諧文庫」に収められている。上記の文庫版『奥の細道』も『子規全集』も、その中にある。ロバートキャンベル氏(早稲田大学特命教授、早稲田大学国際文学館顧問)と筆者、そして神戸大学の学生たちで、『子規全集』の書き込みを通して、誓子がどのように子規を読んだのかを探ったワークショップの模様の動画「日本文学研究者の1日」がYouTubeで公開されている。

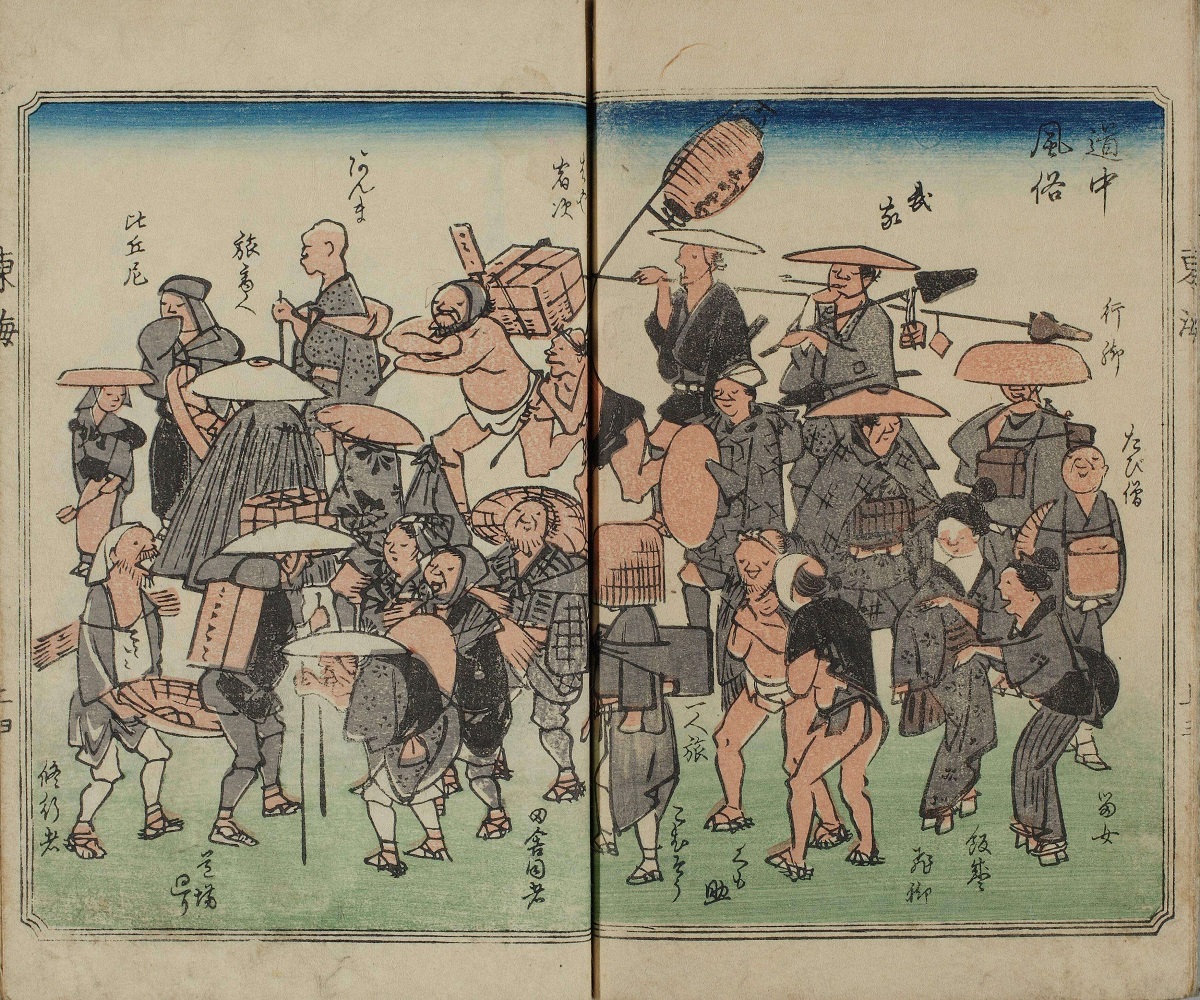

様々な旅人を描いた『東海道風景圖會』(歌川広重画、嘉永四年〈1851〉刊、国文学研究資料館蔵

様々な旅人を描いた『東海道風景圖會』(歌川広重画、嘉永四年〈1851〉刊、国文学研究資料館蔵江戸時代、街道が整備され、それまでの時代と比べて全国へのアクセスは格段に便利になった。しかし、旅が「非日常」であることは現代と比べものにならず、多くの危険をはらむものであった。

こゝも又女をあらたむる関なり。せきやの前にかごをすへて関守どものおほくなみゐて何くれとのゝしるも、そらおそろしくおぼつかなくおぼへ侍るに……

これは、江戸時代初期に書かれた女性による紀行文『あづまのゆめ』(興正院筆、寛文9年〈1669〉成)の一節である。

「関」とは、交通の要所に門を設けて通行人を検査する所。今でいう、空港の入国審査のゲートのようなものだろうか。そこで多くの役人たちが大声で話しているのを恐ろしく思いながら、通行手形(通行を許可する証)に目を通されるのを心細く待っている女性の姿が描かれている。

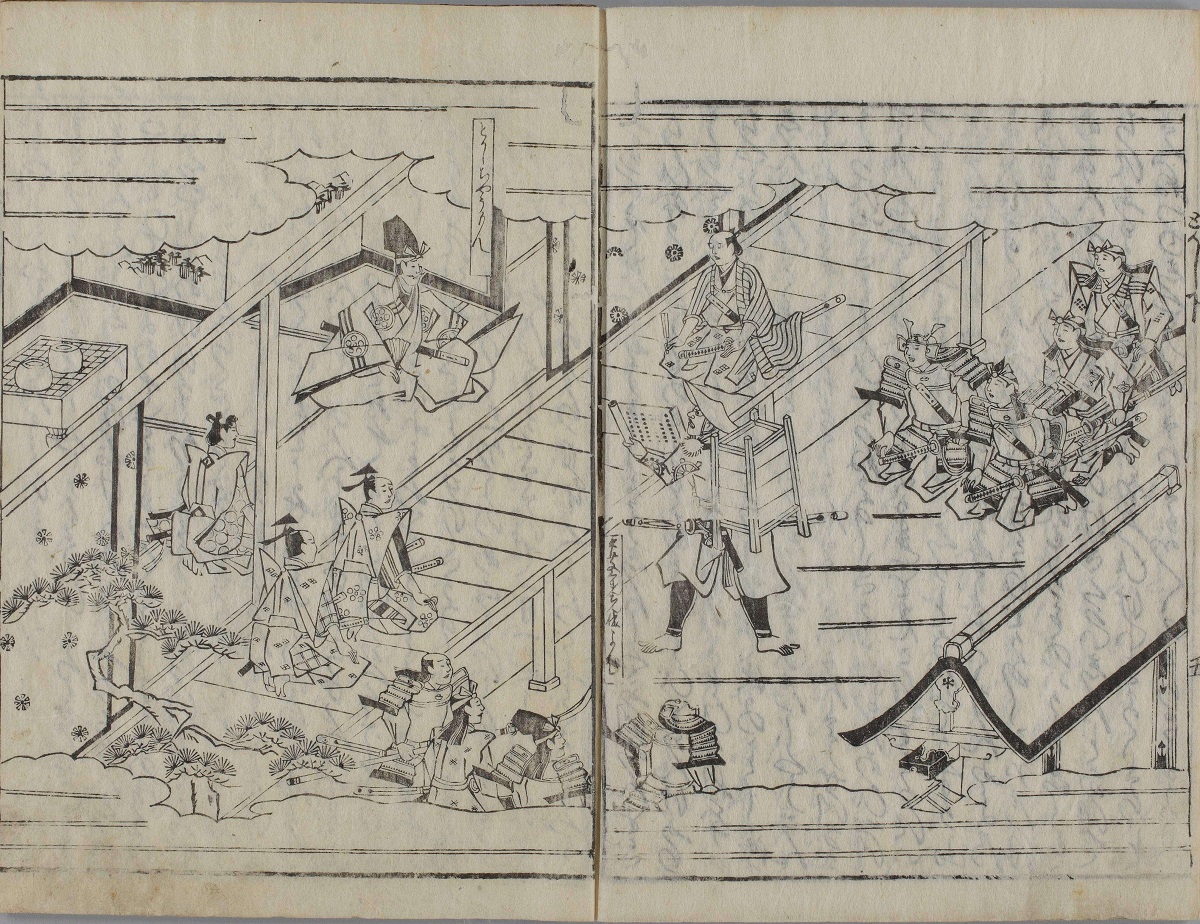

『富樫』(17世紀頃刊、国文学研究資料館蔵)。幸若舞曲の「富樫」を絵と文で綴った一冊。関守の富樫が、義経一行を厳しく詮議する。

『富樫』(17世紀頃刊、国文学研究資料館蔵)。幸若舞曲の「富樫」を絵と文で綴った一冊。関守の富樫が、義経一行を厳しく詮議する。江戸時代の女性たちは、義経たちのように追われる立場でなくとも、かなり入念に身体検査をされたり、手形に少しでも不備があれば長期間そこにとどめ置かれたりと、簡単には関所を通過することができなかったらしい。

『あづまのゆめ』ではこのあと、女性たちはみな無事に関所を通過することができて喜び合う様子が描かれ、彼女たちが大変な緊張状態にあったことがうかがえる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください