[3]「仕切らない司会者」を支えた「無」への志向

2022年04月07日

『笑っていいとも!』40年──「密室芸人」タモリが抜擢された理由

『笑っていいとも!』の代名詞、「テレフォンショッキング」という発明

前回、「テレフォンショッキング」を例に『笑っていいとも!』の人気の理由についてみたが、むろんそこでタモリが果たした役割も大きかった。ではタモリは、『いいとも!』という番組において、そもそもどのような司会者であったのか? 今回は、その司会ぶりにスポットライトを当ててみたい。

「らしい」という意味では、タモリは決して司会者らしくはなかった。この連載の第1回で、タモリの司会は「仕切らない司会」だったと書いたのもその一端だ。いまで言うなら、ユルさのある“脱力系”といったところだろうか。だが、「仕切らない」というのは、ただ単に番組をてきぱきと進行しないということだけではない。敢えて通常の司会者の枠からはみ出し、自ら波風を立てることがあるのも、「仕切らない」一面である。

特に、『いいとも!』初期のタモリは、いまから想像がつかないほど攻撃的だった。

たとえば、「名古屋ネタ」などはそのひとつである。東京、大阪と並んで日本3大都市のひとつに数えられる名古屋だが、その風土には都会というよりはどこか田舎の匂いがある。そう考えるタモリは、「エビフリャー(エビフライのこと)」のように方言をことさら誇張したりして、名古屋を揶揄した。

元々これは、ラジオの深夜放送『オールナイトニッポン』で言っていたネタだったが、『いいとも!』を通じて、さらに世に知られるところとなった。その意味では、タモリ本来の「密室芸人」的な毒の部分が生んだものだった。

ただ、「毒」にも色々ある。ここでのそれは、やはり第1回でふれた、タモリならではの鋭い観察力に基づいた批評的な攻撃性ということになるだろう。実際、当時の世相や流行に怒りをぶちまける「おじさんは怒ってるんだぞ!」のようなコーナーなど、『いいとも!』初期のタモリは、世間への不満や怒りをひとつの芸にしていた。

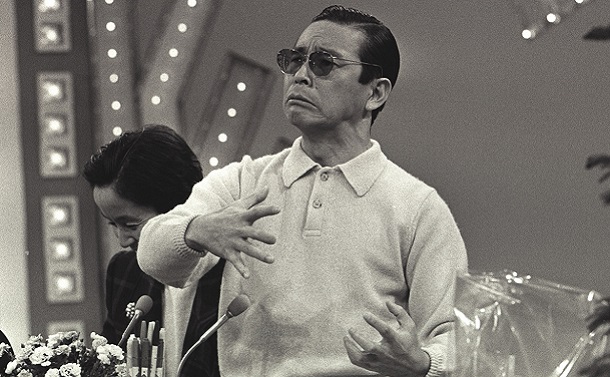

『笑っていいとも!』(フジテレビ系)に出演した明石家さんま(左)とタモリ=1993年

『笑っていいとも!』(フジテレビ系)に出演した明石家さんま(左)とタモリ=1993年また、番組名物だった明石家さんまとのトークコーナー「タモリ・さんまの日本一の最低男」においても、ほかの誰も指摘しないようなさんまの仕草のわざとらしさなどを指摘し、それを笑いにつなげていた。それらもまた、タモリならではの攻撃的知性の発露に違いなかった。

タモリは「芸能人は国民のおもちゃ」とよく語っていた

タモリは「芸能人は国民のおもちゃ」とよく語っていたただし一方で、そうした知的な攻撃性は、『いいとも!』という番組がメジャーになっていくとともに屈折していった面もある。

これはだいぶ後のことになるが、「テレフォンショッキング」の冒頭、タモリと観客がやり取りをするのが恒例になっていた時期があった。「コール&レスポンス」の要領で、「今日の東京は天気がいいですね」などとタモリが言うと、観客が声を揃えて「そうですね!」と返す。なにを言っても観客が「そうですね!」と返してくるので、そのうち面白がったタモリが「そうですね!」とは答えられないような質問をし、客席が困惑するのを見て「してやったり」という表情をするようになっていった。あるいは、ことわざや格言の上の句をタモリが言い、下の句を観客が答えるというパターンも生まれ、ここでも観客が答えられないとタモリは喜んでいた。

そこには、従順すぎる観客(世間)への

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください