府中市美術館「春の江戸絵画まつり」の魅力

2022年04月08日

江戸絵画の魅力を様々な角度から紹介している府中市美術館(東京都)に「ふつうの系譜」展が帰ってきました。2020年春、コロナ禍のため途中で幕を下ろさざるを得なかった展覧会が2年の時を経て、再び開幕したのです(2022年5月8日まで)。

いったん終了した展覧会が、同じ形で開かれるのは異例のことです。企画展では、テーマに沿った作品をいくつもの美術館、博物館や個人、社寺などから借りて構成するケースが多く、もとの所有者に返却した作品をもう一度集め直すのは、極めて難しいからです。しかし、「ふつうの系譜」は、出品作のほとんどが敦賀市立博物館(福井県)の収蔵品で、同館の全面的な協力が得られたことにより実現しました。

「ふつうの系譜」展について「論座」では、開幕直前の2020年2月に担当学芸員の金子信久さんに、この展覧会の魅力を伝える原稿を寄せていただきました。作品群とどう向き合ったか、「ふつう」ではない手間を掛けた図録製作の裏側などを紹介した原稿を、もう一度掲載します(原稿は一部更新・編集しました)。展示の名品を紹介した連載「疲れた心にきれいな絵を」もあわせてお楽しみください。(編集部)

毎年春に府中市美術館で開催してきた江戸絵画の展覧会は、2019年の「へそまがり日本美術 禅画からヘタウマまで」で15回目。ありがたいことに、毎回来てくださる方もいるし、2012年から冠するようになった「春の江戸絵画まつり」というシリーズ名を覚えてくださっている方も大勢いて、企画担当者としては、ただただ嬉しい。

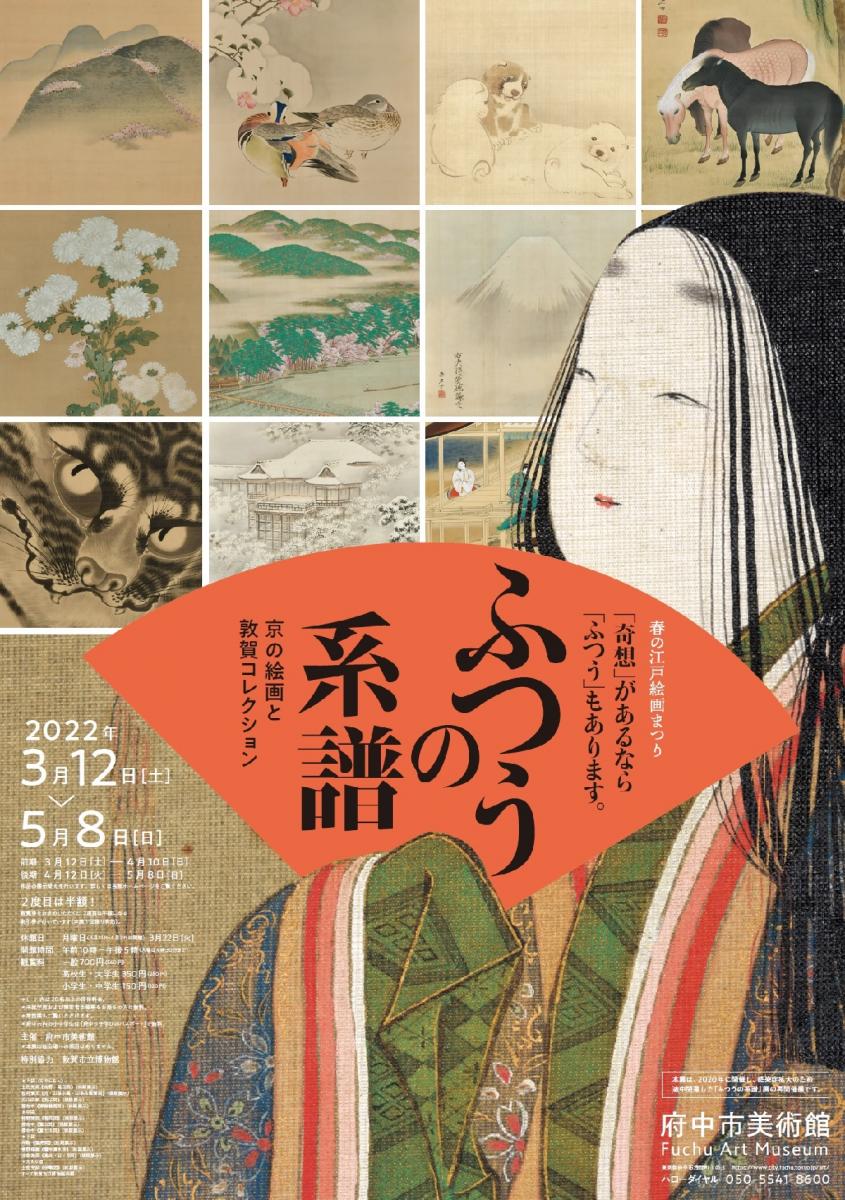

2022年「ふつうの系譜」展ポスター

2022年「ふつうの系譜」展ポスターサブタイトルは、〈「奇想」があるなら「ふつう」もあります―京の絵画と敦賀コレクション〉。メインタイトルと合わせると、ひと昔前の2時間ドラマ並みの長さだが、もちろん、それを狙ったわけではない。「ふつうの系譜」だけでは何のことだかわからないと思い、必要な説明を付けたら、長くなってしまったのである。

ネットの反応や、色々なやりとりから感じるのは、このおかしなタイトルが、やや一人歩きしているかもしれない、ということである。これは少し不安である。タイトルのウケの良さだけに頼らずに、展覧会で見てほしいこと、考えてほしいことを、自分の中でもう一度、落ち着いて確認する必要があるようだ。

そこで、この機会に、私自身が出発点に戻るつもりで、展覧会のここまでを振り返ってみることにした。

連載「疲れた心にきれいな絵を」

府中市美術館「ふつうの系譜」展から

①「もふもふ」動物を愛でる

②典雅な「やまと絵」、土佐派の魅力浮田一蕙「隅田川図」(部分)=敦賀市立博物館蔵、2022年は前期展示

③細やかな春景色に憩う

④安らかさの象徴、鶉になごむ

⑤思い思いに虎いろいろ

⑥古典文学を生き生きと

⑦不老不死のめでたさに祈る

この展覧会は、はじめからタイトルがあったわけではない。あったのは、とにかく展示したい作品である。福井県の敦賀市立博物館所蔵の、江戸時代から近代にかけての日本絵画のコレクションである。今回の展覧会では、「敦賀コレクション」と呼ばせていただいている。

敦賀市立博物館は、昭和初期の銀行の建物を使った施設で、建物は重要文化財に指定されている。近年、大掛かりな修理も行われて、賑わう港町敦賀のシンボルだった、かつての美しく豪華な姿を見ることができる。重厚、かつ、しっとりとして静かな空気を湛えた、ロマンティックな空間だ。

敦賀市立博物館の外観=福井県敦賀市相生町

敦賀市立博物館の外観=福井県敦賀市相生町美術の展示では、300点を超える日本絵画のコレクションを活用して、例えば19年は、近代の敦賀の文人画家、内海吉堂(うつみ・きちどう)の展覧会が開催されている。内容の濃い、この画家の魅力と深みがよくわかる展覧会だった。

レトロな内装が美しい敦賀市立博物館の内部

レトロな内装が美しい敦賀市立博物館の内部昨今、江戸時代の絵画は人気がある。とはいえ、それを引っ張っているのは、伊藤若冲(いとう・じゃくちゅう)や曽我蕭白(そが・しょうはく)ら『奇想の系譜』に取り上げられた画家と、昔から変わらない大衆的人気を誇る浮世絵師だ。もちろん、尾形光琳(おがた・こうりん)らの琳派や、池大雅(いけの・たいが)や与謝蕪村(よさ・ぶそん)らの文人画も有名だし、人気もあるが、日本美術や美術館などあまり興味がないという人をも惹(ひ)きつけているのは、「奇想」の画家たちだろう。

ところが、敦賀コレクションには若冲や蕭白の作品は一点もないし、宗達(そうたつ)も光琳もない。浮世絵も、何点かの肉筆画を除けば、ほぼコレクションの対象外だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください