2022年04月18日

沖縄人の野球好き、いや高校野球好きはつとに知られている。

甲子園大会で沖縄のチームの試合が始まると、那覇の国際通りから人(少なくとも地元民)が消える、国道58号線がガラガラになる、取引先へ電話しても出ない、みんなどこへ行ったんだろうと思って食堂を覗くと、店内にはテレビにくぎ付けの客がぎっしり。なんとか空いている席に座ったものの、店員はちっともオーダーを取りにこない……。

この手の「沖縄高校野球あるある」は数えきれないほど存在するようだ。

数ある甲子園の名勝負で、もっとも熱狂度の高かったゲームはどれなのか? いくつかの資料や証言からみると、「復帰」を挟んで二つの試合が浮かび上がる。

沖縄勢で初めて甲子園で2勝した後、宿舎に引き揚げる興南の選手たち=1968年8月16日、甲子園球場前

沖縄勢で初めて甲子園で2勝した後、宿舎に引き揚げる興南の選手たち=1968年8月16日、甲子園球場前これが沖縄勢初の2戦突破となり、勢いづくチームは海星(西九州・長崎)、盛岡一(北奥羽・岩手)を倒して、なんと予想外の準決勝(対興国[大阪])まで進んだ。「興南旋風」は島を史上空前の熱狂に呑み込んだ。

二つ目は、1975年のセンバツ、豊見城(とみしろ)対東海大相模(神奈川)の準々決勝だ。猛将、栽弘義(さいひろよし)監督率いる豊見城は、エース赤嶺賢勇(あかみねけんゆう)が東海大相模打線を8回まで4安打、11三振に抑える一方、相手のエース村中秀人に13安打を浴びせた。スコアこそ1-0だったが、流れは豊見城に傾き、九分九厘勝利をおさめたかに見えた。

しかし9回裏、東海大相模は2アウトから4番津末英明(元日本ハム、巨人)の二塁打、続く5~7番のヒットで逆転サヨナラ勝ちをもぎ取った。そのとき、アルプススタンドを埋め尽くした沖縄の応援団は、総立ちのまま言葉を失った。

二つの試合は、沖縄の高校野球のみならず、沖縄人の「本土」に対する意識もいくぶんか変えた。特に豊見城と東海大相模(原貢・辰徳の親子鷹チーム)との熱戦は、サヨナラ負けの口惜しさもあって語り草になった。

沖縄ナインは、この辺りからもう辺境の弱小ではなかった。上位の一角に食い込む実力と(「あと一歩」の脆さも併せ持つ)話題性豊かなチームになっていた。沖縄人たちは、事あるごとに見せつけられた「本土」の圧倒的優位に、一矢報いる可能性を甲子園の熱狂の中で見出したのである。

「復帰前」の1968年、夏の甲子園大会で声援を送る興南の応援団。日の丸の旗やうちわが目立つ

「復帰前」の1968年、夏の甲子園大会で声援を送る興南の応援団。日の丸の旗やうちわが目立つ 続く1980年代は、豊見城から転任した裁監督が率いる沖縄水産が力を付け、比屋根吉信(ひやねよしのぶ)が監督を務める興南と、1983~1986年の夏の県大会決勝で対戦するなど、激しいつばぜり合いを演じた時期だった。

興南は、1980年夏のベスト8を皮切りに、81年春夏、82年夏、83年春夏と4年連続で甲子園出場を果たす。一方沖縄水産は、裁の強化策が実って84年から5年連続で夏の大会への出場を勝ち取った(86年は春夏出場)。1988年には、20年前の「興南旋風」以来のベスト4を実現している。

この時期、栽と比屋根、沖縄水産と興南とは犬猿の仲だったという。特に裁は比屋根を宿敵と見なし、ときに感情的な言葉さえ吐いたらしい。

興南の監督を務めた比屋根吉信=2009年3月、甲子園球場

興南の監督を務めた比屋根吉信=2009年3月、甲子園球場松永多佳倫によれば、背景には豊見城が1975年のセンバツに出場したときの出来事があった。兵庫県尼崎市出身の「沖縄二世」である比屋根は、関西の土地勘もなく高校球界にも疎い初出場の豊見城を情報面・環境面からサポートした。裁は比屋根の貢献を認め、信頼を寄せた。それだけに、1976年の興南への監督就任は許せなかった。比屋根は当然ながら「打倒豊見城」を掲げざるをえない。二人の対抗意識は熱を帯びた。

ただ少し引いて見れば、1980年代の興南と沖縄水産の競い合いは、沖縄高校野球のレベルアップに貢献した可能性がある。栽は持ち前の負けん気と直観的な戦略・戦術に長けた勝負師だが、比屋根は名門・報徳学園(兵庫)出身、西濃運輸で社会人野球も経験した緻密な指導者だった。しかも裁は、この時期の高校野球に「革命」をもたらした池田高校(徳島)の蔦文也監督に心服し、パワフルな打撃を生む蔦流の技術(筋トレ+フルスイング)を導入していた。二人の多少色合いの違う野球のぶつかり合いが、県勢チームに活気を与え、結果的には沖縄水産の1990~91年夏の連続準優勝につながったとも言えるのではないか。

沖縄高校野球の歴史を紐解くと、栽弘義の存在感はやはり群を抜いている。糸満高校から勇んで中京大学へ進学するものの、実力の差を見せつけられ、さらに沖縄人ゆえの差別に遭って野球部を辞め、教員資格を携えて沖縄へ戻った。

二番目の赴任校豊見城で、4年連続ベスト8(75年春、76~78年夏)を達成した後に、やんちゃで有名だった沖縄水産へ転じ、最も栽らしいチームを育て上げた。1991年、二度目の夏の甲子園決勝では、右肘の激痛を抱えるエース大野倫に最後まで投げさせ、批判も浴びた。手段を尽くして勝利を追求する闘将は、土壇場ではまるで投手と心中するかのように見えた。はからずも、この人物の野球美学の一側面が現れた場面だった。

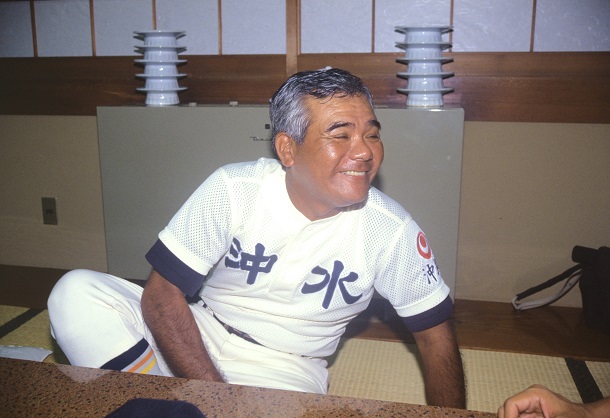

沖縄勢として初の決勝進出を果たした沖縄水産の栽弘義監督=1990年8月

沖縄勢として初の決勝進出を果たした沖縄水産の栽弘義監督=1990年8月そんな栽が選手の指導で最も重視していたのは、沖縄人気質(きしつ)の払拭だった。「てーげー(大体、おおよそ、そこそこ)」や「なんくるない(なんとかなる)」のアバウトな楽観主義は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください