2022年04月22日

物事をそれまでとは違った角度から見てみると、ずっと気づかなかったことに気づけたりするものだ。いろいろな意味で、それは視野を広げるために大切なことである。

そして、(やや話が飛ぶとはいえ)「音楽ドキュメンタリー映画」にも同じことがあてはまるように感じる。特定のドキュメンタリー作品に触れた結果、それまで好きだった、あるいはそうではなかったアーティストについてのイメージや感じ方が大きく広がっていったりするからだ。

たとえば昨年(2021年)公開された『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』は、歴史的コンサートとして名高い『ウッドストック』と同じ1969年の夏に、これまで話題に上ることのなかった30万人規模の黒人音楽フェスが開催されていたという事実を明らかにした。しかもそこには、レコードで聴くのとは違ったアーティストたちの豊かな表現が反映されていた。

全3話のドキュメンタリーとしてDisney+(ディズニープラス)で配信され、そののち映画にまとめられた『ザ・ビートルズ Get Back:ルーフトップ・コンサート』にしてもそうだ。長いリハーサル・シーンから、ロンドン・アップル社のサビル・ロウ本社屋上で開催されたライヴ・パフォーマンスまでの映像には、私たちがいままで知らなかった彼ら4人の人間関係までがはっきり見て取れた。

そんなところからもわかるとおり、音楽ドキュメンタリー映画には、単なる“記録”を超えた説得力が備わっていることが少なくないのである。

だから、「ROCKUMENTARY2022」と銘打ってロック・ドキュメンタリー3作品(『リンダ・ロンシュタット サウンド・オブ・マイ・ヴォイス』『スージーQ』『ローレル・キャニオン 夢のウェストコースト・ロック』)が相次いで公開されるというニュースをキャッチしたときにも、当然ながら相応の期待感を抱いたのだった。

しかも、そのラインナップが興味深い。「3作品連続公開」と聞くと各作品に関連性がありそうにも思えるが、そういうわけではなく、各作品とそこでクローズアップされているアーティストはそれぞれ別個なのである。無理して共通点を見出すとしたら、「1960年代から1980年代までの記録」だというくらいのものだ。

今回はそのなかから、4月22日(金)から公開される『リンダ・ロンシュタット サウンド・オブ・マイ・ヴォイス』を確認してみよう。いうまでもなく、「ミス・アメリカ」の異名をとる偉大なシンガーの半生に焦点を当てたドキュメンタリーである。

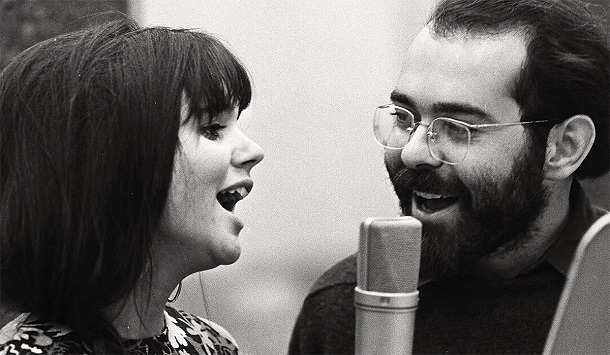

『リンダ・ロンシュタット サウンド・オブ・マイ・ヴォイス』 4月22日(金)より全国順次公開 ©LR Productions, LLC 2019 – All Rights Reserved

『リンダ・ロンシュタット サウンド・オブ・マイ・ヴォイス』 4月22日(金)より全国順次公開 ©LR Productions, LLC 2019 – All Rights Reserved

『リンダ・ロンシュタット サウンド・オブ・マイ・ヴォイス』 ©LR Productions, LLC 2019 – All Rights Reserved

『リンダ・ロンシュタット サウンド・オブ・マイ・ヴォイス』 ©LR Productions, LLC 2019 – All Rights Reserved個人的には、「ROCKUMENTARY2022」3作品中もっとも楽しみにしていたのがこれだった。しかも実際に観てみた結果、幼少期から現在までの彼女のプロセスをていねいになぞったこの作品は、期待していた以上に“響く”ものでもあった。

まず改めて気づかされたのは、リンダ・ロンシュタットという人物が与えてくれたものの大きさだ。その音楽もさることながら、“彼女がそこにいた”こと自体に意味があったのである。少なくとも、1962年生まれの私はそう感じた。同世代の方なら、多少なりとも共感していただけるのではないかと思う。

初めて知った彼女の楽曲は、1976年のアルバム『Hasten Down the Wind(邦題:風にさらわれた恋)』からシングル・ヒットした「ザットル・ビー・ザ・デイ」だったと記憶している。また、翌年に出た『Simple Dreams(邦題:夢はひとつだけ)』も熱心に聴いた。とくに圧倒されたのは、オープニングの爽快なシングル楽曲「イッツ・ソー・イージー」。なぜならこの曲は、こちらが期待する“カリフォルニア・イメージ”を具現化してくれていたからだ。

当時は、アメリカ・ウェストコースト・ロックの全盛期。そんなこともあり、カラッとした曲調と伸びやかなヴォーカルはストレートに心へ響いてきた。そしてその結果、「リンダ・ロンシュタット=カリフォルニアの、かっこよくて、ちょっとかわいいお姉さん」というようなイメージが確立されたのである。

そして、ここに重要なポイントがあると個人的には考えている。当時のリンダ・ロンシュタットは、単に歌がうまいだけの女の子ではなく、その存在自体に価値があったのだ。

それは、この映画で確認できる彼女の立ち居振る舞いにも明らかだ。気負うことなく、しかし思いのままにバンドを操る力、マイクの扱い方などに顕著な洗練された身のこなし、総じてリラックスしたステージングなど、ともすれば見逃してしまいそうなところにこそ、この時代に彼女がいたことの本質的な意義が表れているからだ。

『リンダ・ロンシュタット サウンド・オブ・マイ・ヴォイス』 ©LR Productions, LLC 2019 – All Rights Reserved

『リンダ・ロンシュタット サウンド・オブ・マイ・ヴォイス』 ©LR Productions, LLC 2019 – All Rights Reservedともあれリンダ・ロンシュタットは、思春期まっただなかにあった私にとっても欠かすことのできない存在だったわけだ。だから、その半生を時系列に沿って振り返った映像を観ていると、当時の自分の日常の悩み、恋愛のこと、あるいはつまらない失敗までが記憶に蘇ってきてしまうのである。

だが極論をいえば、少なくとも私にとっては、1970年代こそが“リンダ・ロンシュタットの時代”だった。1980年代になってからは彼女との間に距離ができていくのだが、おそらくそこには2つの理由がある。

まずひとつ目は、個人的な事情である。70年代後期以降はニュー・ウェイヴに傾倒し、80年代に入るとヒップホップに大きく感化された。そのころすでにウェストコースト・ロック全盛期は終わっていたし、好き嫌い以前に聴く機会、あるいは聴く理由がなくなっていったのだ。早い話が時代の流れである。

そしてもうひとつは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください