2022年04月25日

2022年4月25日は、尾崎豊の没後30年にあたるそうだ。正直なところ、「もうそんなに経つのか」と思わざるを得ない。しかしいずれにしても、いまなおその影響力が残っており、根強いファンが存在するというのは驚くべきことである。

などとわかったようなことを書いてはいるものの、実をいうと私は彼の熱心なファンだったわけではない。したがって、偉そうなことを主張する資格などないのだ。1983年のデビュー・アルバム『十七歳の地図』にはかなりの衝撃を受けて熱心に聴いていたが、それは同作がリリースされた直後のことで、つまり本格的にブレイクする以前のことだった。

そう、私の記憶が間違っていなければ、リリース当初の尾崎はさほど話題になっていなかったのだ。評価されるようになるまでには、少し時間があったということだ。1985年のセカンド・アルバム『回帰線』から「卒業」がヒットしたあたりから、評価が高くなっていったような気がする。

以後、彼の存在感はさらに大きくなり、ときに宗教的にすら見えるようになった。ところがファン層が広がれば広がるほど、神格化されればされるほど、私は彼から離れることになったのだ。あくまで『十七歳の地図』に魅了されたにすぎず、カリスマ性を求めていたわけではなかったからだ。

そのため、偉そうなことは書けないのである。とはいえ、日本の音楽シーンに彼が大きななにかを残したことだけは事実だ。そこでここでは、あくまでも私の目から見えた尾崎豊についてのあり方を記してみたい。

尾崎豊(1965年11月29日─1992年4月25日)=Teruhisa Tajima,Isotope

尾崎豊(1965年11月29日─1992年4月25日)=Teruhisa Tajima,Isotope

尾崎豊の葬儀・告別式に集まったファンたち=1992年4月30日、東京・護国寺

尾崎豊の葬儀・告別式に集まったファンたち=1992年4月30日、東京・護国寺

尾崎に関しては、ひとつ印象的な出来事がある。

1985年ごろのある夜、大宮の繁華街にあったラーメン屋でのことだ。なんとなく入ったに過ぎない、とくにおいしいわけでもない店だった。

カウンターの片隅でラーメンをすすりながら、やる気のなさそうな若い二人の店員を眺めていた。そのとき、店内の有線放送から尾崎の「卒業」が流れ始めた。

「卒業」はいまでこそ代表曲だが、そのときはまださほど知られてはいなかった。でも、有名な「夜の校舎 窓ガラス壊してまわった」というフレーズが聞こえてきてしばらくしたころ、外見的に元ヤンだと思われる店員の片方が、もう一人のほうを向いてこう口にしたのだ。

「こういうこと、あるよな……」

彼はそのあと、またつまらなそうに洗い物を始めた。それだけの話なのだが、私にとってはとても印象的な出来事だった。客の眼前でそういう発言をすることは、店員のホスピタリティが取り沙汰される昨今では考えられないことかもしれない。が、その是非はともかくも、言動自体は「卒業」の説得力の大きさを物語っているように思えたからだ。別な表現を用いるならば、その歌詞に“共感”したからこそ、その店員は洗い物をする手を止めたのだ。

尾崎豊の「卒業」は世代を超えて聴かれ続けている

尾崎豊の「卒業」は世代を超えて聴かれ続けている尾崎が通っていた青山学院高等部(3年のときに自主退学)の3年先輩にあたる知人に、「尾崎豊についてどう思うか?」と尋ねてみたことがある。だがその知人は、「青学に通ってたというだけでお坊ちゃんだったことは間違いないんだから……」と、あまり肯定的ではなかった。

まあ、わからないではない。実際に青学高等部に通い、同校の雰囲気を知っていた彼からすれば、ああいった歌詞はリアリティに欠けたものだったのだろう。しかし、そうだとしても、そこに共感した子どもたちだっていたのだ。尾崎が残した歌詞は、当時の多くの若者の心に届いたのだ。だから、彼は大きな影響力を身につけたのだ。好むと好まざるとにかかわらず、そのことだけは認めなくてはいけないだろう。

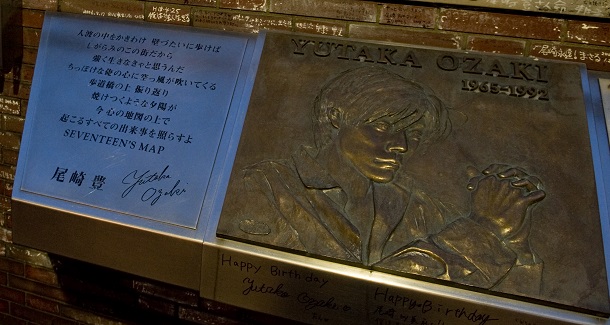

東京・渋谷クロスタワーにある尾崎豊の歌碑

東京・渋谷クロスタワーにある尾崎豊の歌碑さて、いま「尾崎が残した歌詞」と書いた。いうまでもなく、彼の歌詞に“響くなにか”があったことは間違いないからである。しかし意地の悪い言い方をすれば、音楽的には特筆すべき点があったわけではないとも言える。

そのスタイルは決して新しくなかったし、どちらかといえばフォークやニューミュージックの流れを受けた1980年代のわかりやすいロックである。もちろんそれが悪いわけではないのだが、やはり彼は「歌詞の人」だったのだ。また、「歌詞の人」であったことにこそ大きな意味がある。繰り返しになるが、それが多くの人々に共感させたのだから。

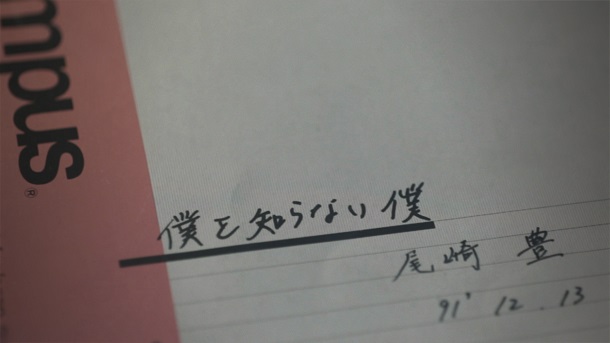

尾崎豊が生前、作詞のために使っていたコクヨのキャンパスノート

尾崎豊が生前、作詞のために使っていたコクヨのキャンパスノートそして、そのことを考えるとき、彼より前の世代にあたる2人の人物のことが頭に思い浮かぶ。もちろん個人的な考え方に過ぎないのだけれども、その2人の延長線上に尾崎がいたと思えてならないのである。

山田かまち(1977年撮影)=高崎市山田かまち美術館提供

山田かまち(1977年撮影)=高崎市山田かまち美術館提供有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください