沖縄人の熱源は“沖縄とは何か”を考え続けること

2022年05月15日

「沖縄でもポップカルチャーがあると思った」──新城和博氏に聞く(上)

新城和博さんは、ボーダーインク(BORDER INK)という那覇の出版社で編集者を務めながら、執筆活動やラジオ出演など多方面で活躍されている。かつて新城さんたちがつくった『おきなわキーワードコラムブック』は、当時の若者たちを中心に、内発的な「沖縄ブーム」をつくりだすきっかけになった。インタビューの後半はいよいよそのブームの様子をうかがう。

新城和博(しんじょうかずひろ)

1963年、那覇市生まれ。琉球大学文学部卒業。ボーダーインクに編集者として勤務。著書に『うちあたいの日々──オキナワシマーコラム集』『<太陽雨>の降る町で──オキナワンうちあたいコラム』『ンパンパッ! おきなわ白書──うちあたいコラム』『道ゆらり──南風「みちくさ」通信』『うっちん党宣言──時評・書評・想像の<おきなわ>』『ぼくの<那覇まち>放浪記──追憶と妄想のまち歩き・自転車散歩』(以上ボーダーインク)など。

復帰の日の朝、那覇市の国際通りに日の丸を揚げる市民=1972年5月15日

復帰の日の朝、那覇市の国際通りに日の丸を揚げる市民=1972年5月15日──前回は『事典版 おきなわキーワードコラムブック』(1989)が世に出た経緯などをうかがって、お話も佳境に入ってきました。1990年代の「沖縄ブーム」が、この本を一つのきっかけにして起きていくわけですが、当時のことを今はどんなふうにご覧になっていますか?

新城 1989年という忘れがたい年で平成が始まり、90年代はじめは首里城再建や大河ドラマ(『琉球の風』)なんかがあって、「沖縄ブーム」が始まります。同時に、沖縄の中からもポップカルチャー・ムーブメントが起きる。菊地さんの連載にもあったように、ぼくと近い歳の人たちがいろんなジャンルでどんどん出てきました。本土のブームと沖縄のムーブメントが重なったんです。当時、「まぶい組」で受けた取材の数は半端じゃなかった。

新城和博さん=筆者提供

新城和博さん=筆者提供──「沖縄ブーム」の時代って、沖縄戦後史にどんなふうに位置付けられると思いますか?

新城 わりに最近、『つながる沖縄近現代史──沖縄のいまを考えるための十五章と二十のコラム』(前田勇樹・古波藏契・秋山道宏編、ボーダーインク、2022)という本をつくらせてもらったので、1950年代の島ぐるみ闘争、60年代の復帰運動、70~80年代の反CTS闘争(金武湾闘争)や白保闘争、90年代のポップカルチャー、米兵による少女レイプ事件とそれをきっかけにした県民大会、2000年代の全国的な沖縄ブームと普天間基地移設・辺野古埋め立て、オール沖縄と、すべてのことがうねりながらつながっていることが分かりました。その中で、沖縄は常に何らかの判断を示し意思表示をしてきたように思います。じゃあ、本土の側はどうだったか。

復帰の日、那覇市の国際通りなどでおこなわれた「返還反対」のデモ行進=1972年5月15日

復帰の日、那覇市の国際通りなどでおこなわれた「返還反対」のデモ行進=1972年5月15日 1990年代以後の「沖縄ブーム」の中で、ポップカルチャーを含め、沖縄と本土は相互に影響を与え合ってきたと思うのですが、本土側の判断や意思表示は、その後だんだん見えにくくなった。特に2000年代半ばぐらいから、辺野古の問題などについて沖縄の人々が出す意見に対して、本土の人たちは耳を貸さなくなったという印象があります。ぼくはひょっとしたら、「沖縄ブーム」の中で、沖縄と本土の心の距離は少し近づいたのではないか、そんなふうに感じたこともあります。

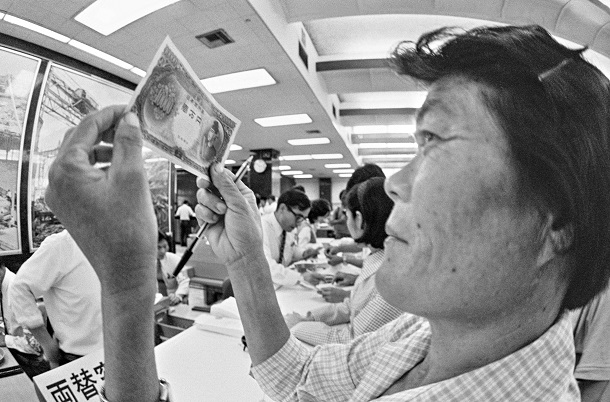

那覇市の琉球銀行で使い慣れた米ドルを日本円に交換し、見慣れない1万円札をじっと見る女性=1972年5月15日

那覇市の琉球銀行で使い慣れた米ドルを日本円に交換し、見慣れない1万円札をじっと見る女性=1972年5月15日──あの時期にわれわれは、もっとしっかり出会うことができたのかもしれない、と?

新城 『おきなわキーワードコラムブック』の「キーワード」は沖縄内部だけのことですが、同じ世代なら共通言語を持ちうると考えていたのかもしれません。ただ、よく考えてみると、同じ言葉を使っていても見ている世界は違っていたのかな。同じ日常を生きていても別の風景を見ていた、ということもあるわけです。それでもつながることはできると、今は考えていますが、“みんな一緒”じゃなくて、溝があることを前提にしながらつながりを求めるというのがいいかもしれません。

──おっしゃるように、沖縄はその時々の状況の中で、少しずつ向きを変えながら、意思を表してきたと思います。その粘り強さを支える熱源ってどこにあるのでしょう?

新城 たぶん、それは琉球(国)が沖縄(県)になったから、あるいはなるように強いられたからだと思います。その結果、沖縄の人々はずっと「沖縄って何なのか?」って考えざるをえなかった。半ば無意識にアイデンティティを探している。だから、意思表示をするし意見を言い続けるんですね。しかも島の特性として、ぎゅっと凝縮させる傾向があるから、結果的に突出する場合がある。これは沖縄の自然なあり方なんですが、最近の本土にはこういう沖縄を嫌う人が増えているように感じます。いや、沖縄に限らず、何か意見を持つ人をすべて嫌うようにも見えます。大丈夫かな、日本は──実はこんな心配もあるんです。

情勢はあまりいいとは思えません。でも、これからは「ブーム」ではなく、もっと落ち着いた対話を通して、沖縄と本土のつながり方を考えていきたいですね。

──同感です。また機会を設けてお話を聞かせてください。本日はありがとうございました。

新城さんからお聞きした印象的な「キーワード」を思い浮かべながら、この連載のエンディングを書くことにしよう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください