2022年05月18日

久米明さんの名を聞くと、「鶴瓶の家族に乾杯」(NHK)のナレーションを思い浮かべる人も多いかもしれない。ユーモアたっぷりのあたたかい語りは、20年以上、番組の名物として親しまれた。

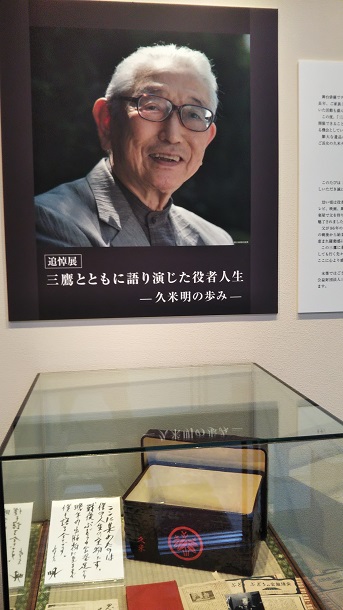

令和2年(2020)、96歳で世を去った久米さんの追悼展「三鷹とともに語り演じた役者人生─久米明の歩み─」が、三鷹市の桜井浜江記念市民ギャラリーで開催されている。

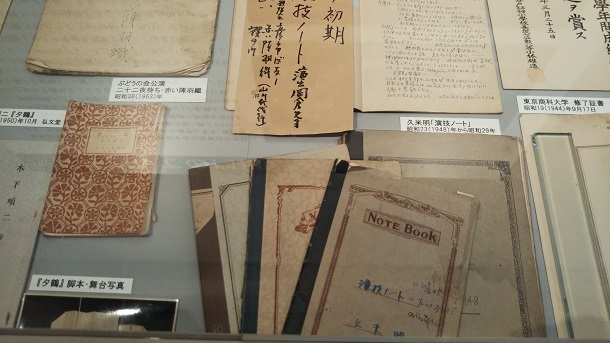

展覧会「三鷹とともに語り演じた役者人生─久米明の歩み─」=三鷹市・桜井浜江記念市民ギャラリー、筆者提供

展覧会「三鷹とともに語り演じた役者人生─久米明の歩み─」=三鷹市・桜井浜江記念市民ギャラリー、筆者提供久米さんは、舞台、ラジオ、テレビに俳優として出演、洋画の吹き替えやナレーターとしても活躍する傍ら、昭和20年代から三鷹に暮らし、朗読の指導など、地域に根付いた活動も続けてきた。

筆者は4年ほど前、主にテレビ作品について久米さんに取材した。昭和28年(1953)、日本で本放送が始まった当時を知る久米さんから、「すべて生放送ですから、時間内にすべて放送できるか気になって、腕時計をしたまま時代劇に出ちゃったことがありました。その後、別の時代劇でふと見たら、隣の人も腕時計を……」といった話や大河ドラマ第1作「花の生涯」のタウンゼント・ハリス役で、外国人らしい風貌にするため、パテで鼻を高くしてみたところ、しばしば剥がれ落ちて中断、「鼻待ち」になったといったエピソードを聞き、大笑いしてしまった。

その取材で印象的だったのは、久米さんの記憶が、番組名、放送年、共演者やスタッフの名前まで、とても鮮明で正確だったこと。今回の展示で、久米さんが学生時代の演劇作品のプログラムから、昭和23年から書き記した「演技ノート」、上演を重ねた「夕鶴」の資料、作者の木下順二からの書簡などをていねいに保存していたのを見て、記憶の源はここにあったのかと知ることができた。

展覧会「三鷹とともに語り演じた役者人生─久米明の歩み─」=三鷹市・桜井浜江記念市民ギャラリー、筆者提供

展覧会「三鷹とともに語り演じた役者人生─久米明の歩み─」=三鷹市・桜井浜江記念市民ギャラリー、筆者提供

名俳優であり名ナレーターもであった久米明さん(1924─2020)

名俳優であり名ナレーターもであった久米明さん(1924─2020)大正13年(1924)生まれの久米さんは、東京の麻布中学に入学。同級生のひとりに吉行淳之介がいた。当時、強く惹かれたのは「ニュース映画」だったという。テレビがない時代、ニュース映画は、先端の報道映像だった。時節柄、トップニュースは戦争についてだったが、やがて映画も楽しむようになる。

昭和17年(1942)、旧制の東京商科大学(現在の一橋大学)に入学。大学の演劇研究会を通じて、戦後、滝沢修、杉村春子らと新劇の復活に取り組んでいた山本安英に師事し、劇団「ぶどうの会」を結成、本格的な俳優活動を始めることになる。稽古場は山本先生が暮らす焼け跡のバラックのような住まいだった。

展覧会「三鷹とともに語り演じた役者人生─久米明の歩み─」=三鷹市・桜井浜江記念市民ギャラリー、筆者提供

展覧会「三鷹とともに語り演じた役者人生─久米明の歩み─」=三鷹市・桜井浜江記念市民ギャラリー、筆者提供多くの放送人がテレビの将来性を疑う中で、昭和34年(1957)、久米さんは初期の名作ドラマに出演する。NHK大阪放送局の「石の庭」だ。

応仁の乱の後、京都・龍安寺の石庭作りを続ける兄弟の愛や封建社会のひずみを描く。原作は有吉佐和子の小説で、演出は豪快な演出と笑い声で知られた和田勉。1時間の生放送でカメラは2台のみ。本番では、庭、お姫様の居室、兄弟の家が作られたスタジオを行き来しながら、急いで着替える。この動きを大阪で10日間特訓した。

今回の展示に、芸術祭奨励賞を獲得したこのドラマについて「うれしい仕事だった」と語る久米さんの記事があった。役作りのため、龍安寺に出向き、庭を作った人間のことをじっくり考えたというのは、久米さんらしい。

久米さんは、俳優業とともにテレビの「語り」の仕事を生涯、大切にした。その代表作が、長寿ドキュメンタリーシリーズとなった日本テレビの「すばらしい世界旅行」(66年~90年)だ。

ニューヨークの街角から、アフリカの大地、中南米の秘境まで、取材班は世界の文化、風習、自然、森羅万象をカメラにおさめた。当初は1ドル360円の時代。海外渡航は自由化されてはいたが、撮影チームは目指す現場に入るまでに時間がかかる。毎週日曜日夜、30分のカラー放送番組に間に合わせるため、帰国後、編集は徹夜続きで、最後の仕上げとなる久米さんのナレーションの録音は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください