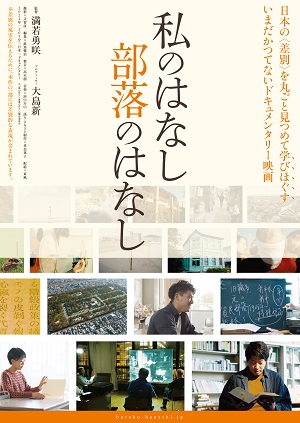

ドキュメンタリー『私のはなし 部落のはなし』の複層的な「まなざし」と「語り」

2022年05月19日

ここ数年、私のもとに映像制作会社のディレクター(監督)やプロデューサー、あるいはフリーの映像作家から、ドキュメンタリー映画の企画についての相談が寄せられた。きちんと数えたわけではないが、少なくとも10件は超えている。

しっかりした体裁の企画書を携えて熱弁をふるい「出資を検討してほしい」という提案もあれば、「テレビ番組として作った作品を映画化したいので、プロデューサーとして参加してもらえないか」という相談もあった。言うまでもなく、映画は博打の要素が強い。自分が心底からやりたい企画ならばともかく、他人の企画に「乗る」には、余程のことがない限り決断できない。その中で、私が唯一「乗った」のが、満若勇咲監督の『私のはなし 部落のはなし』であった。

満若監督と初めて会ったのは、2019年2月のこと。同世代のドキュメンタリー仲間であり、劇映画のカメラマンとしても活躍する辻智彦さんの紹介だった。初対面の満若くん(と、あえて言わせてもらう。彼と私の年齢差は17だ)の印象は、「よくこんなに喋ることがあるな!」というもの。

私がこれまで付き合ってきたカメラマンは職人的で寡黙なタイプが多く、次から次へと溢れ出す彼の言葉に驚きつつも、惹きこまれた。その時に「大阪芸術大学在学中に兵庫県の食肉センターを舞台にした『にくのひと』(2007)という映画を撮ったが、劇場公開ができなくなり、被差別部落の問題について自分なりに落とし前をつけたいと思っている」という主旨の話を聞いたのだ。

満若勇咲監督

満若勇咲監督私は『にくのひと』を観ていなかったが、当時大阪芸大の教授だった原一男監督の指導を受け完成した同作は、各地での上映会で好評を得て、都内のミニシアターでの公開が決まった。だがその矢先に、映画の中の一部の表現に対し、兵庫県の部落解放同盟から「内容に問題がある」と抗議を受け、上映中止を求められたという。さらにその過程で、主人公の青年から「もうこの映画には関わりたくない」と言われてしまったことが、映画を封印する決定打となった。

満若くんの語りには、取材を受けてくれた人たちへの愛情と敬意、そして公開を断念せざるを得なかったことへの忸怩たる思いが溢れていた。加えて、差別を受けてきた人たちへの想像力が足りなかったと、自らの未熟さを悔いていた。私は彼の思いの深さに打たれ、部落問題をテーマにした新しい映画を必ず作るべきだと感じた。そして私が参加することで実現の可能性が上がるならば、ぜひ手伝わせてほしいと申し出た。

だから実はこの映画に関しては「企画を持ち込まれた」のではなく、話を聞いて私が勝手に盛り上がり、いわば押し掛けプロデューサーのような形で出資を決めたのだった。とはいえ出せるのは映画製作費の全額をカバーできる金額ではなく、上限を伝え、足りない分は自腹を切れるか、と監督に問うた。満若くんは「ありがとうございます。やります」と、まっすぐな眼で答えた。今から考えると、なぜあんな決断ができたのか不思議だが、勘が働いた、としか言いようがない。この若者に賭けてみたい、という思いだった。

(C)『私のはなし 部落のはなし』製作委員会

(C)『私のはなし 部落のはなし』製作委員会プロデューサーとしての私は放置プレイタイプで、大きなテーマのみ共有してさえいれば、後は現場に任せる、というスタイルだ。注文らしい注文はほとんどしておらず、監督に一点だけ提案したのが、映画の中に『にくのひと』が上映中止となった経緯と、そのことについての満若くんの思いを組み込んでほしい、ということだった。彼は当初あまり乗り気でないようだったが、最終的には納得してくれた。

本格的な撮影が始まると、満若くんは時々ロケの状況を報告してくれたが、私は特に意見を言うでもなく、彼の饒舌な語りをふむふむと聞くばかりだった。その時間は実に楽しく、さながら私は部落問題について教えを乞う生徒のようだった。もしかしたら満若くんは、部落問題についてごく一般的な知識しか持たない私の反応を見ながら、この問題にそれほど詳しくない人間にどう伝えたらいいのか、測っていたのかも知れない。

時は流れ、撮影の大半が終わり、ラフに編集をした映像を観てほしいと言われたのが2021年の春。ゴールデンウイーク明けの5月7日に、およそ3時間の編集第1稿の試写を行った。その時の驚きは、今も忘れられない。やろうとしていることのスケールの大きさに圧倒された。完成版と比べるとまだ粗いものではあったが、期待を遥かに上回る意欲作が誕生しつつあるという予感に、「おれの勘は正しかった!」と叫びたくなった。

この映画には、公開後に物議をかもす可能性があるシーンが含まれている。2016年に始まった「復刻版 全國部落調査」の出版を巡る裁判と、その経緯を取材している場面だ。「全國部落調査」とは1936年に発行された資料で、全国5367か所の部落の地名や人口、職業などが詳細に記載されたものだ。その現代版というべき「復刻版」の販売とウェブサイトへの掲載を巡って、部落解放同盟が「鳥取ループ」こと示現舎代表の宮部龍彦さんを提訴した。

「物議をかもす可能性ある」と私が思うのは、満若監督が宮部さんの「部落探訪」と称する、部落を訪れてレポート(後にインターネットで公開する)する様子をカメラに収め、宮部さんの話を聞いているからだ。この場面については、宮部さんを訴えた原告はもちろん、部落に暮らす人や差別を受けている人が観たら不快に感じるだろう。しかし、私は宮部さんのシーンがあることが、この令和の時代に映画として記録し公開する大きな意味の一つだと考えている。

(C)『私のはなし 部落のはなし』製作委員会

(C)『私のはなし 部落のはなし』製作委員会いま、SNS上には在日コリアンや被差別部落の人たちへのあからさまなヘイトの言葉があふれている。そんなご時世だからか、宮部さんの活動に特定の人たちから賛同の声が上がることもある。もちろん、満若監督は宮部さんの考えに同調しているわけではない。部落問題に関する極めて現代的な現象として、この一件を描いたのだ。いや、「現象」というよりも「人々の心のありよう」と言った方がいいのかも知れない。

差別をする人、地名をアップする人、それぞれに「私」という個人がいる。映画のタイトル『私のはなし 部落のはなし』に込めた思いも、そこから来ている。差別されている「私」、差別をしている「私」、そして私自身も含めた多くの傍観者である「私」…それらが混然一体となって、部落差別を温存しているのだ。

そんな状況の中で、実名で、自らが暮らす地名を明らかにすることに同意し、取材を受けてくれた方々に深く感謝と敬意を表したい。三重県の部落に生まれ育ち、インターネット上の差別投稿のモニタリングを行っている松村元樹さんとその仲間たち(世代も男女も異なる)との対話は、個別かつ具体的な差別の現状を教えてくれる。

京都のお年寄りの話からは、戦後の劣悪な環境から同和行政を経て変遷した、いわば「部落の戦後史」が見えてくる。また、「開かれた部落」と呼ばれる大阪の北芝に暮らす若者たちの対話は、未来への希望を感じさせてくれた。部落の者と部落外の者が、全国各地でこんな風に率直に語り合う場があれば、差別はやがてなくなってゆくのではないか、とすら思えてくる。

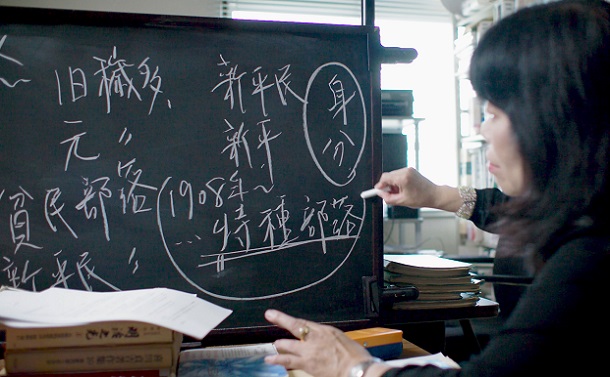

カメラは、そうした「部落差別の現在進行形」を赤裸々に映し出していることに加えて、差別の歴史的・文化的な背景にも切り込んでいく。その立役者は、静岡大学の黒川みどり教授だ。満若監督も黒川さんの「部落差別は、被差別部落の外からの視線(まなざし)によってつくられてきたもの」という言葉に出会ったことが、作品の方向性に大きな影響を与えたと語っているが、映画のいわば「縦軸」に黒川さんのインタビューが入ったことで、俯瞰した視点で部落差別を理解することができる。

個人的には、黒川さんと満若くんの会話の中で出てきた「フィクション」という言葉が、強く印象に残っている。そう、差別とは、人間が作った「フィクション」なのだ。

(C)『私のはなし 部落のはなし』製作委員会

(C)『私のはなし 部落のはなし』製作委員会というように、実に様々な要素が詰め込まれた映画は、3時間25分もの長編になってしまった。編集の改稿に数か月かかったが、通常は短くしていくところを、第1稿よりも30分近く長くなったのだ。こんな時、イケてないプロデューサーはビジネスのことを考えて、「短くしろ」と言う。多くの映画は2時間程度であり、ドキュメンタリーの場合は90分サイズの作品も多い。その方が映画館が上映してくれやすいし、長い映画は上映してくれたとしても、回数が少なくなってしまう。

3時間25分(=205分)の映画は、90分の映画を2回やるよりも時間を取ってしまうからだ。(しかもこの映画は休憩をはさむことになった)しかし私は「短くしろ」などという野暮なことはもちろん言わなかった。(正直に告白すると3時間25分と聞いて「ゲゲっ!」と一瞬思ったが、内容的には間違いなくベストな尺であり、1カットも無駄がない)

こうして完成した映画は、満若監督のキャラクターが乗り移ったかのように、まことに饒舌である。そしてその饒舌さゆえに、単純な要約を許さない。だから観た人は、それぞれに受け止め、自らの思いを持ち帰って解釈をするしかない。持ち帰ったあとに、部落問題に対する「私のはなし」が立ち上がってくれたらうれしく思う。

もう一点、饒舌さだけでなく、この2年間の監督との付き合いで知り、感じ入ったことがある。それは彼の優しさだ。満若監督の人間を見つめる眼差しに果てしない優しさがあるから、部落問題という極めてセンシティブな題材を映画にする資格を得ている、そんな気がしてならない。

監督:満若勇咲 プロデューサー:大島新

撮影:辻智彦 編集:前嶌健治 整音:高木創 音楽:MONO 語り・テキスト制作:釆奈菜子

配給:東風 2022/日本/205分/ドキュメンタリー

5/21(土)より[東京]ユーロスペース、[大阪] 第七藝術劇場、シネマート心斎橋にて、ほか全国の映画館で順次公開

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください