高齢者・しょうがい者に配慮した呼び名こそ「万人向けデザイン」である

2022年05月26日

本年5月19日の衆院本会議で、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が可決・成立した。超党派の議員連盟による立法だという。これ自体は歓迎すべきことだが、その法が通称で「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」と呼ばれている点に、私はいささか疑義をもつ。

alphaspirit.it/Shutterstock.com

alphaspirit.it/Shutterstock.com「アクセシビリティ」という、誰にでも分かるとは言えない言葉が、通称とはいえ法律名として使われる事態の問題は、深刻に問う必要がある。アクセシビリティとは一般に「接近・利用しやすさ」といった意味と思われるが、多くの国民に必ずしも理解されない言葉を、なぜ国会とあろうものが堂々と用いるのか。

国会を含む国家機関は、国民の必要・利益を満たすために創設されたと観念されている。これが、社会契約論の伝統に基づく、今日の民主制国家における根本理念である。だがその国家機関が、国民が十全には理解できない可能性の高い言葉を平然と用いるとしたら、根本理念の根底を掘りくずす危うさを感ずる。

政府機関等が用いる言葉の分かりにくさが、以前から問題視されてきた。それは常に問い直されなければならないが、ここでは高齢者、しょうがい者(2021年3月4日付拙論「「障害者」ではなく「しょうがい者」と記そう」)の生命・生存に直結する2つの外来語、「ハザードマップ」および「AED」を例にあげて、問題を論じたい。

「ハザード」という言葉は高齢者にわかりやすいだろうか

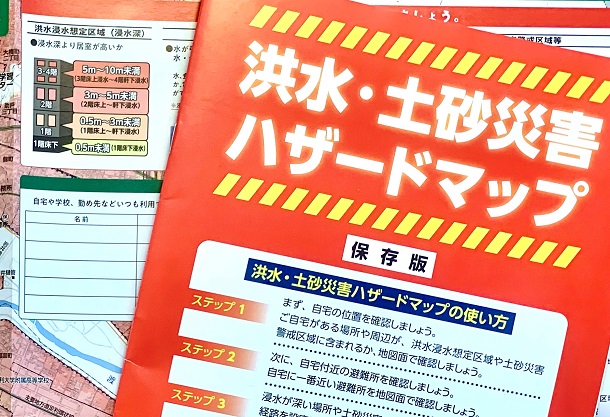

「ハザード」という言葉は高齢者にわかりやすいだろうかこの数か月だけでも、今後に起こりうる各種災害──大規模地震・津波、集中豪雨、火山噴火等──の被害予測が報じられてきた。災害時の避難法が記事となることもよくあり、そこでは必ずと言ってよいほど、地域自治体が公表している「ハザードマップ」を参照するよう求められている。

ハザードマップとは、主に各種の災害予測や避難所の所在地を地域ごとにまとめた地図であるが、それはどれだけ理解されているだろうか。そもそも「ハザード」というのは何のことか。大辞泉は「危険。特に、予測できない危険」の意とするが、一般にはなじみの薄い外来語を安易に用いるのは、慎重でなければならない。特に人の生き死に直結する事柄に関しては、そうした言葉は極力さけるべきであろう。

ハザードマップではなく、「被害地図」とでも呼ぶ方がよい。厳密には被害想定地図と言うべきであろうが、多少の語弊はあっても単純な方がけっきょく分かりやすい。あるいは、同地図が意図する効果を考えれば、「防災地図」がよい。これが、市民の避難・生命維持のために不可欠の用具であるとすれば、行政機関には、可能な限り分かりやすい言葉で表現する責務がある。

なるほど「被害地図」「防災地図」より「ハザードマップ」の方が印象に残るかもしれない。だが大事なのは、同地図の存在とその意味を一人でも多くの人が理解し、かつ利用できるようにすることであろう。意味が分からないのでは、仮に印象に残ってもムダである。

suma2020/Shutterstock.com

suma2020/Shutterstock.com特に以上を主張すべきは、高齢者を考慮した場合である。高齢になると、新しい事態への適応力が落ちるともに、短期記憶能力の低下のために、新しい言葉(特に外来語)が覚えられない。一時的に理解・記憶したつもりでも、日常生活に舞い戻れば、時をおかずにそれはほとんど忘れてしまう可能性が高い。

私はいま69歳である。思考力・記憶力の求められる研究の仕事に長年かかわってきたが、それにもかかわらず今、短期記憶の激しい減退に日々に驚いている。高齢者にとっては「被害地図」「防災地図」なら記憶に残るが(なぜならこの種の言葉は長期記憶の一部としてすでに身に付いているから)、「ハザードマップ」のごとき新来の外来語では、仮に覚えたつもりでも、すぐに何のことだか分からなくなってしまうだろう。私の亡き母のように、そもそも英語の知識などがほとんどない人(母は生前カタカナ語に苦しんだが、没後、居間にカタカナ語辞典が3冊も残っていた)にとっては、その可能性はずっと高い。

これが高齢者の現実なら、多少あいまいさは残っても「被害地図」あるいは「防災地図」を使うべきなのだと思う。

AEDが何の略語か正確にわかる人は多くないのではないか

AEDが何の略語か正確にわかる人は多くないのではないかAEDといった頭文字名の場合には、別の問題が生じてくる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください