北区への転居とその後

2022年06月02日

つかこうへいが5年暮らした自由が丘を離れ、東京北区の滝野川に住まいを移したのは、1984年も終わろうとする頃だったと思う。

妻である直子の実家を改築し、彼女の両親と同居を始めたのだ。一角に入り口を別にする広いスペースを設け、自由が丘のマンション近くにあった事務所もそこに移ることになる。

転居の時期に関しては記憶が曖昧なのだが、同じ時期、僕は『ホットドックプレス』という若者向け雑誌で、新年1号からテレビ評のようなものを始めていて、今それを読み返すと、連載2回目に「滝野川の先生の家に年始の挨拶に行った」という件(くだり)があり、84年のうちに越していたことがわかる。

ここからつかと「北区」との縁が始まる。のちにそれを前面に押し出す形での劇団活動へと繋がり、その主宰者という肩書のまま人生を終えるのだから、つかの重要な転機に違いないのだが、僕はそれよりも、『井戸のある街』という連作小説が生まれたことの方が大きいと思っている。

『井戸のある街』はまさしく滝野川を舞台とし、妻の実家に婿養子として暮らす男が主人公であり、つまりどこかつか自身と重なるのだ。その第一作が85年の『野性時代』6月号に掲載されたあと、88年3月号、同10月号、95年10月号と続編が発表され、それぞれ単行本化、文庫化されている。

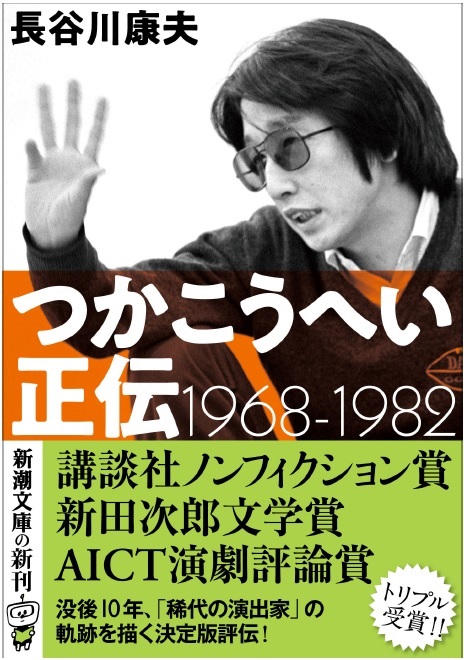

長谷川康夫著『つかこうへい正伝 1968-1982』(新潮文庫)

長谷川康夫著『つかこうへい正伝 1968-1982』(新潮文庫)しかし、自らを戯画化し、主人公とした小説や日記風エッセイが人気を博すようになった頃から、そういった短編を手がけることは無くなり、『蒲田行進曲』が直木賞を獲って以降、一見(言葉は悪いが)あざとい、舞台的な設定と物語性を前面に押し出した作品しか世に出なくなるのだ。

『井戸のある街』はそんなつかがようやく「本領」を取り戻した、初期の短編の香りのする「家族もの」である。とくに第1作にはそれが顕著だ。僕はたまに新しい事務所に呼ばれ、その執筆を手伝うことになったが、出来上がっていく原稿を読むたびに、「つかさん、滝野川に来てよかったなぁ」と、嬉しくなったものだ。

この滝野川移転を前にして、つかはある仕事を片付けている。『蒲田行進曲』以来2作目となる映画、『二代目はクリスチャン』の脚本である。前後してその小説版にも取り組み、両方ほぼ同時期に完成したはずだ。

そもそもこの映画の企画は、『蒲田行進曲』で関係が出来た佐藤雅夫ら東映京都撮影所のプロデューサー陣との間で生まれたものらしい。主演が志穂美悦子というのも、その企画の前提だったようだ。

志穂美悦子

志穂美悦子実は『蒲田行進曲』公開のすぐあと、その三人を主役に想定した映画が松竹サイドで企画されている。つかは『スタントマン物語』のタイトルで脚本を書き、小説も83年の春、『野性時代』に発表していた。しかしなぜかこの時点では映画として成立せず、87年になってようやく、タイトルを小説出版時の『この愛の物語』として、別キャストで映画化されるのだが、結局『二代目はクリスチャン』の方が先行してしまうのである。

ヤクザの一家を継がなければならなくなる、カトリック教会の修道女を主人公とするこの作品は、前述したように、女性らしからぬアクションの切れ味と、それとは裏腹な清純さを併せ持つ、志穂美悦子という女優ありきで出発したものだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください