2022年06月02日

世代的に、3つの音楽ジャンルの黎明期と立ち会ってきた。パンク、レゲエ、そしてヒップホップだ。

これらに共通するのは、すべてがカウンター・カルチャーであるということ。マスをターゲットにしたポップ・カルチャーとは対極にあるからこそ、未成熟だった自分の感性に響いたのではないかと感じているのだ。同世代で、似たようなことを感じていた方は決して少なくないだろう。

そして、(いささか極論ではあるのだが)とくにパンクを通ってきた人には、もうひとつ共通点があるのではないかと思っている。すなわち、「ザ・ポーグスを体験してきたか否か」だ。

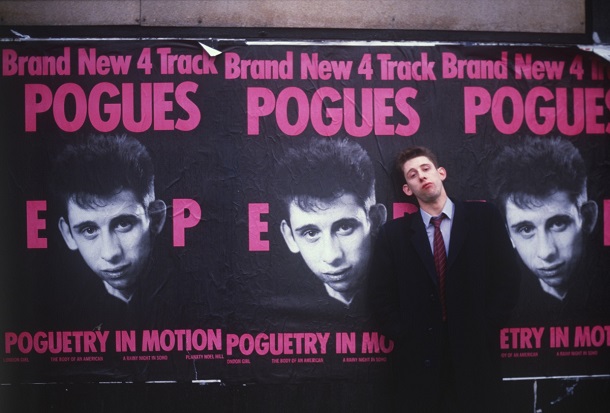

アイルランドを出自とするこのバンドのあり方は、本当の意味でパンクそのものだったからである。しかもそれは、ケルト音楽とパンクをミックスさせた“アイリッシュ・パンク”としての音楽性だけを指しているわけではない。中心人物であり、オリジナリティの塊でもあるシンガーのシェイン・マガウアンの存在自体が、まさにパンクそのものなのだ。

彼の半生を追ったジュリアン・テンプル監督作品『シェイン 世界が愛する厄介者のうた』を観て、改めてそう実感した。テンプルはパンク・ムーヴィーの古典である1979年作品『セックス・ピストルズ/グレート・ロックンロール・スウィンドル』で知られる音楽ドキュメンタリーの巨匠だが、これもまさに彼にしか撮ることのできなかった作品だといえる。

『シェイン 世界が愛する厄介者のうた』 6月3日(金)より、東京・渋谷のCINE QUINTOほか全国順次公開 配給:ロングライド © The Gift Film Limited 2020

『シェイン 世界が愛する厄介者のうた』 6月3日(金)より、東京・渋谷のCINE QUINTOほか全国順次公開 配給:ロングライド © The Gift Film Limited 20201970年代中期に誕生したパンク・カルチャーには、ちょうど思春期まっただなかにあった私も大きな影響を受けた。そこから教わったことは多いが、特に重要だったのは「従来の価値観に縛られる必要はない」という考え方だ。なにかと反発したくなる時期にあったからかもしれないが、ともあれそこから、パンクは私にとって大切なもののひとつとなっていったのだ。

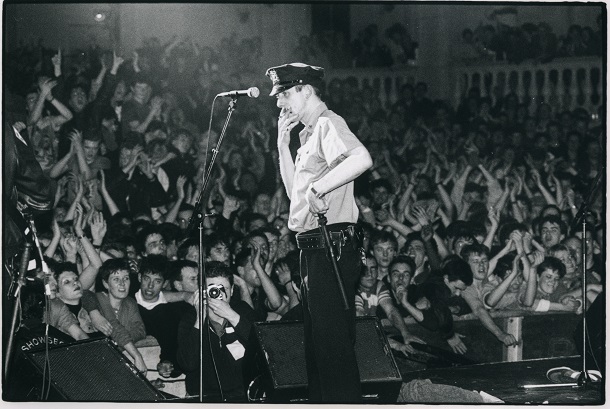

『シェイン 世界が愛する厄介者のうた』 © The Gift Film Limited 2020

『シェイン 世界が愛する厄介者のうた』 © The Gift Film Limited 2020あのころパンクは、社会に(少なくとも音楽業界に)多大な影響を与えた。“パンク以前かパンク後か”“パンクを体験しているか否か”が、そのカルチャーに関わる人間の質を判断する基準にすらなった。ちょうど、不良が不良の匂いを感じ取りやすいことと似ているかもしれない。「あ、こいつはパンクを通ってきているな」と感じさせる“匂い”は確実にあり、そこから人との新たな関係が生まれていったりもしたのである。

そのくらい、パンクの功績は大きかったのだ。しかし、だからこそ絶望することもあった。当然の流れではあるのだが、ビジネスとして肥大化していくほど、パンクの一部はその本質を失っていったからだ。たとえばジェネレーション・Xというバンドのシンガーを経てソロに転身したビリー・アイドルなどは、“パンクっぽいイメージ”を売りにした好例だ。

ファンの方には申し訳ないが、個人的には、カウンター・カルチャーをだめにするのはああいうタイプの

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください