「お使い」は子どもの社会性を育むために不可欠なのだが……

2022年06月14日

過日の朝日新聞文化面(2022年6月2日付、朝日新聞デジタル2022年5月27日)は、「はじめてのおつかい」(以下「おつかい」)という日テレの番組をとりあげていた。これは30年以上前から放映されている人気番組である。子どもがお使いに出るさまを映像化した番組だが、これがいま海外で注目をあびている、というのである。

実際、YouTubeを開いてみると、外国人のこの番組に対する好意的な反応を見てとることができる。その背景には、それぞれの国の「治安の悪さ」と、一方日本では幼児(*)が親の同伴なしに買い物に行けるという「事実」が、海外に衝撃を与えたようである。

これらいずれの反応も興味深く、「おつかい」は各国の市民に各種問題を考えさせるきっかけになったようである。

(*) 「幼児」「子ども」等と記す時、大まかに見て10歳未満くらいの年齢層を念頭においている。

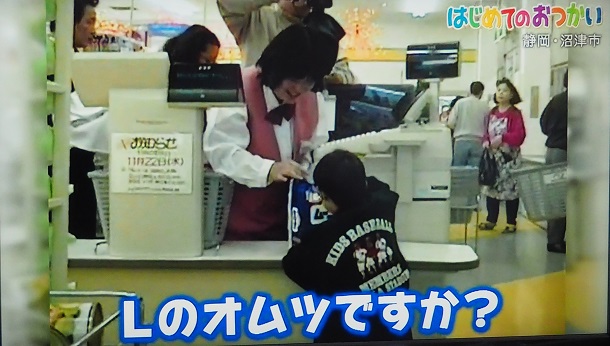

「はじめてのおつかい」(日本テレビ系)から

「はじめてのおつかい」(日本テレビ系)から

だが日本では、子どもがお使いに行ける(行く)というのは、本当のことか? はっきり言って番組は、撮影場所・状況等を精選した作り物である。骨格は、一般のドキュメンタリー風バラエティ番組より人為的である。その手の番組は事象を本当らしく見せるだけであって、映像は真実からはほど遠い。

「おつかい」では、たしかに子どもが「お使い」をしている。だがそれが可能なのは、スタッフが「事前に専門家や警察と相談して現場の安全を確保し、撮影中も通行人に扮して見守る」(同上朝日)からである。映像を見る限り、子どもの周囲だけでも何人ものスタッフがいるだろう。

一方、こうした番組とは無縁の市井の幼児に、お使いを助けてくれるスタッフがいるだろうか。もちろんいない。いなければ親は、現今の危険な状況下で子どもをお使いに出すことなど、とてもできない。子どものまわりに、一撃の下に命を奪いうる移動物体が走り回っているからである。親その他が、スタッフの代役を務めることはできる。だが、そうなればお使いはもはやお使いではない。

「おつかい」が、海外の人たちに、自国における治安や子どもの成長の問題を考えさせるきっかけになったのなら、それは悪い話ではない。だが、日本では子どもでもお使いができると信じられたら、海外での子どもの事故・不幸を生み、あるいは増す結果につながらないだろうか。私はそれを恐れる。

日本国内でも、使いをしているように見える幼児に関心を向けることで、実際はそれを不可能にしている現実の状況に目が向かなくなることを恐れる。

kornnphoto/Shutterstock.com

kornnphoto/Shutterstock.com「おつかい」では、たいていの場合、買い物の場所として、商店街の残る比較的人通りの多い地区が選ばれていると判断される。そこには人目がある。日本でも幼児をねらう不審者はいるが(「小児性犯罪をその学校で調査するのは最悪の選択である」)、彼らはふつう人目の多い場所には出没しないものである。

人目があろうと白昼堂々と不審者が出る国もあるという。それに比べれば日本はまだよい方だが(後述する外国人の感想はほとんどこの問題に集中する)、子どものお使いに関する限り、日本が特によい状況にあるわけではない。人目の多い場所であろうと、車──その重量と速度によって人命を棄損しうる鋼鉄とガラスのかたまり──がおびただしく走るのは、明確な事実だからである。運転者あるいは子どもに一挙一動の過ちが生じれば、子どもは直ちに命にかかわる状態においこまれる。

だがその苛酷な現実が「おつかい」ではっきりと示唆されているだろうか。

たいていの場合、子どもは歩道や路側帯を歩いて買い物に行く。後述のように実はこれさえ危険なのだが(特に路側帯の場合)、「おつかい」ではそうした雰囲気をひしと伝えるものは何もない(伝えれば番組自体が成り立たなくなるだろう)。

加えて「おつかい」では、周囲を走る車がほとんど映されない場合がある。映されたとしても日常的な光景とされてしまい、子どもに対するその危険性がまともに問われることはない。だがそれは大きな誤りだ。

本来なら、「これだけ危険なので、実際には幼児のお使いはおすすめできません。でもそれで良いのでしょうか」というテロップでも流すべきだと思うが、そうした例はないだろう。だが幼児のお使いを売りにして、それが実際に、安全にできるかのような幻想を振りまく以上、そうした配慮・問題提起は不可欠なはずである。

要するに、お使いをめぐり親にとって怖いのは車である。特に、お使いに出た子どもが親の不在を思い出してパニックに陥れば、どんな危険が及ぶかは想像をこえる。なのに、「おつかい」のように、親が最も恐れる状況をただの風景の一部にし、本質的問題を不可視にしてしまえば、この番組で行われているのはお使いではもはやなく、テレビ局スタッフが同行したただの買い物でしかない。

「はじめてのおつかい」(日本テレビ系)はネット配信され、海外でも人気だ(一部加工しています) Mediacorp On The Red Dot

「はじめてのおつかい」(日本テレビ系)はネット配信され、海外でも人気だ(一部加工しています) Mediacorp On The Red Dotこうした危険な現実はとうの昔から分かっていたのに、作り物の番組をなぜ制作し続けることができるのか。私は理解に苦しむ。

あくまで作り物であることを十分に理解した上で、しかし子ども達が見せる各種のしぐさを楽しもうというのなら、それはそれでよい。だが海外の人たちが、日本では幼児でもお使いができるという神話を事実と信じているというのに、誤りを正そうとしない姿勢には、違和感を覚える。

上に「危険な現実は昔から分かっていた」、と書いた。私が幼かった60年前はともあれ(商店は近くにたくさんあったし、車はほとんど走っていなかった)、少なくともこの3、40年前から、地域差はあろうが、子どもの買い物はほとんど不可能になっていた。

約35年前のことだが、私は4、5歳になった息子を最寄りの店までお使いに出したことがある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください