韓国で再び舞台演出を③

2022年06月19日

つかこうへいが「祖国」で演出家として復活した1985年のソウル版『熱海殺人事件』を振り返る3回目。この公演に稽古からの2カ月間伴走したのは、『つかこうへい事務所』の舞台の唯一の映像記録を撮った映像制作会社VIC社長の小山一彦だった。筆者も雑誌『ホットドッグプレス』取材を兼ねて、編集者・原田隆とともにソウルへ向かった。

前々回「母に捧げるソウル公演、つかこうへい再び舞台へ」は、こちら。

前回「つか演劇の本質照らしたソウル版『熱海殺人事件』」は、こちら。

1985年10月。予備取材を名目にした4日間の韓国行きは、あっという間に終わった。

結局『ソウル版・熱海殺人事件』の稽古に付き合ったのは、毎日、終了間近のわずかな時間だけで、あとはほぼ観光の日々と言ってよかった。

原田は日本にいるときと変わらず、プルコギだの、冷麺だの、参鶏湯だの、ソウルの名店をしっかりチェックして来ていたが、さすがに全部は行けなかった。

朝食は小山一彦に教えられ、南大門(ナムデムン)市場の中にある定食屋街に、原田と二人、連日通った。つまり毎朝、築地に向かうようなもので、次の取材本番でもそれはルーティンとなった。

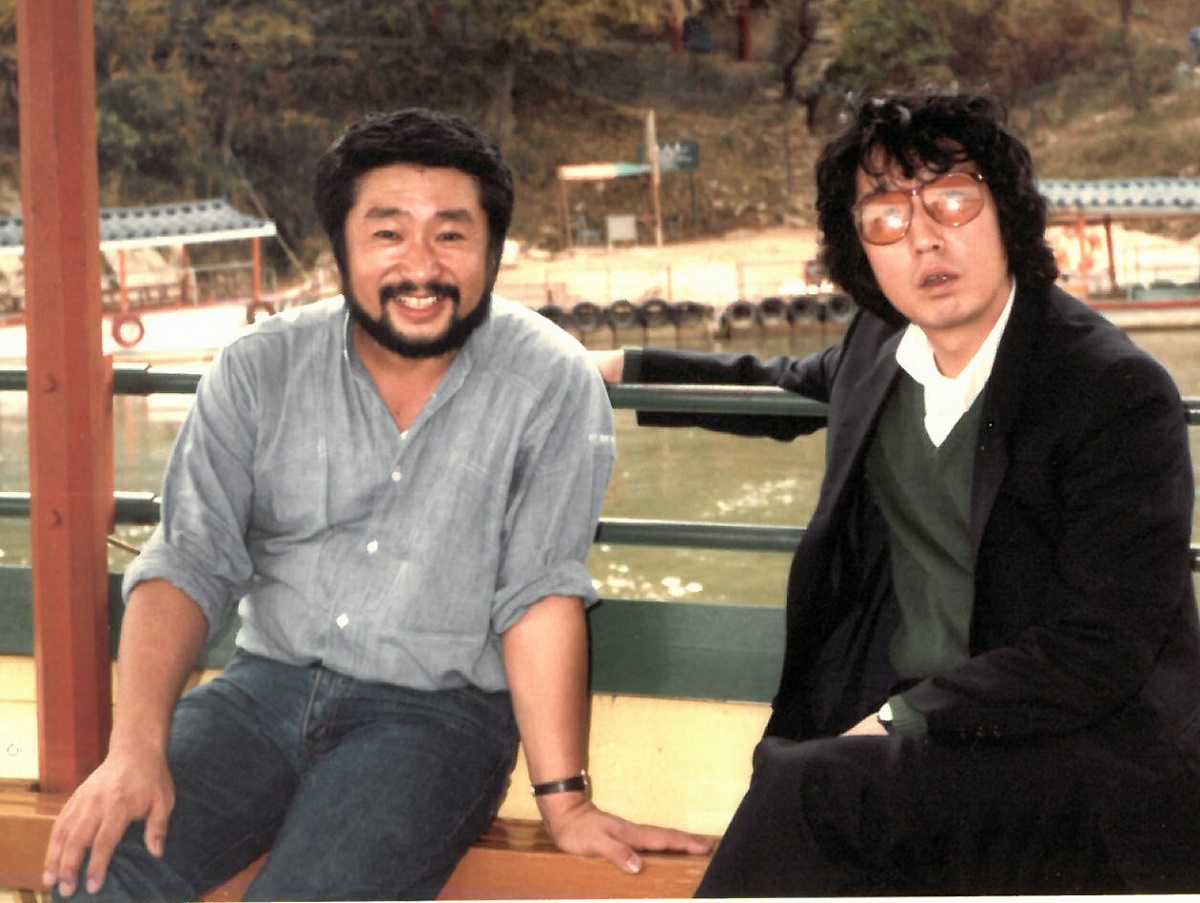

小山一彦(左)とつかこうへい。韓国滞在中に訪れた扶余でのスナップ=1985年

小山一彦(左)とつかこうへい。韓国滞在中に訪れた扶余でのスナップ=1985年まだそんな場所に日本人の観光客など見かけない時代である。店主のオヤジさんは僕らが交わす言葉に、在日の留学生かと日本語で声をかけて来た。ある年齢以上の人は皆日本語を話せることを、僕はしっかり噛みしめた。

芝居の舞台となっている仁川(インチョン)へも、小山に連れて行ってもらった。ソウルから車で一時間。港自体まだ整備が始まったばかりで、海岸沿いに海鮮料理屋が並ぶ、田舎の観光地といった風情の街だった。ここがのちに巨大な国際空港となることなど想像すら出来ず、僕らは海を見ながらのんびり昼メシを食べた。

そしてつかの毎日の稽古のあとは、ソウルの繁華街、明洞(ミョンドン)に一緒に繰り出し、すでに馴染みとなっている居酒屋でしこたま飲むことになる。

最初の夜、小山がニコニコしながらまず頼んだのは、小ダコの刺身だった。うどんほどの太さの足をぶつ切りにしてもまだニョロニョロと元気よく動くそれを、真っ赤な辛子味噌に付けて頬張ると、口の中で吸盤が痛いほどにビタビタ吸いつく。

のちに公演本番で日本からきた客たちを迎えたときも、これを振る舞うのが定番となるのだが、まさにこの料理にこそ、我々を〝ソウル熱〟へと導くエネルギーが凝縮されていると、小山は伝えたかったのだろう。

公演のプロデューサーである全玉淑(チョンオクスク)に稽古場で紹介され、稽古終了後にその家を訪ねたのは、〝予備取材〟最後の夜だ。

当時50半ばの玉淑はその美しさよりも、どこか豪胆という言葉がふさわしいたたずまいの女性だった。稽古場に来るなり、娘の蘭実(ナンシル)を追いやって通訳を務め、つかの〝口立て〟を役者たちに伝えて行くのだが、彼らがつかの与えた台詞に途惑ったりすると、何やらひと言、厳しい声で怒鳴った。

全玉淑

全玉淑そして、つかの投げたバカバカしい台詞を、役者たちが同じトーンで応えると、今度はまるで一観客のように声を上げて笑う。彼女がいるだけで、いつにも増して稽古場の熱気は上がった。

自宅に移り、ちょっとした宴となってからも、全玉淑の流暢な日本語はぶっきらぼうな男言葉だ。けれど、つかのもとで長く助手を務め、今回は雑誌に公演の記事を書くために来ていると紹介された、日本の若造への視線は優しく、「がんばれよ」という言葉も温かかった。

「韓国のナベプロの社長だ」

全邸からのタクシーの中、全玉淑に対するつかの説明はそれだけだった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください