【48】「身を捨つるほどの祖国はありや」というウチナーからヤマトへの反問歌

2022年06月22日

「沖縄を返せ」1956年

作詞 全司法福岡高裁支部、作曲 荒木栄

沖縄がアメリカから日本に「復帰」して今年の5月15日で50年を迎えた。マスコミ各紙の世論調査によると、7〜8割の沖縄県民が「復帰してよかった」と回答しているが、ほんとうにそうなのだろうか? 沖縄の人々の意識の表層ではそうかもしれないが、深層には複雑な思いがないまぜになっているのではないか。

そんな疑念を抱かせるのは、「復帰」して半世紀の間に、日本とアメリカとの距離は縮まるいっぽうで、「本土」と沖縄とのそれは、「復帰」前よりも遠くなるばかりだからだ。

そうした政治状況の移り変わりにあわせて自らを変容させながら、それをあぶり出し、本土の住人たちに自戒を迫る唄がある。

「沖縄を返せ」だ。

沖縄祖国復帰協議会(復帰協)主催の復帰要求県民総決起大会で、「アメリカは沖縄から出ていけ」などのプラカードを掲げ、「沖縄を返せ」の歌を歌って繁華街をデモ行進した参加者=1968年4月28日、那覇市寄宮(現・寄宮1丁目)の与儀公園近く

沖縄祖国復帰協議会(復帰協)主催の復帰要求県民総決起大会で、「アメリカは沖縄から出ていけ」などのプラカードを掲げ、「沖縄を返せ」の歌を歌って繁華街をデモ行進した参加者=1968年4月28日、那覇市寄宮(現・寄宮1丁目)の与儀公園近く50年前までは、本土と沖縄の集会やデモで、さかんに歌われていた。当初の歌詞は以下のとおりであった。

♪固き土を破りて 民族の怒りに燃える島 沖縄よ

我らと我らの祖先が 血と汗をもて 守り育てた 沖縄よ

われらは叫ぶ 沖縄よ われらのものだ(沖縄は)

沖縄を返せ 沖縄を返せ

50年間で、この「沖縄を返せ」はどうなったか?

1972(昭和47)年の「復帰」後は、本土でも沖縄でもしばらく歌われなくなったが、やがて歌詞の一部が二度にわたって変えられて、ふたたび歌われるようになった。

一度目は、掉尾の「♪沖縄を返せ 沖縄を返せ」を「♪沖縄を返せ 沖縄へ(に)返せ」に。

二度目は、冒頭の「♪民族の怒りに燃える島」を「♪県民の怒りに燃える島」に。

たかが「を」を「へ(に)」に、「民族」を「県民」に変えただけのマイナーチェンジにみえるが、そうではない。ここには、「本土並み核抜き返還」という“せめてもの約束”を踏みにじられたことへの沖縄人の根源的な怒りと共に、この半世紀の日本・アメリカ・沖縄の三者の距離感の大いなる変化が隠されている。

ひとつの歌が政治情勢につれながら、これほどの有為転変をみせた例は稀有といっていい。

本稿では、この歌の変容ぶりをひもときながら、未解決どころかますます混迷とズレを深める「沖縄問題」の核心のありかを探ってみたい。

そもそもこの唄「沖縄を返せ」は、沖縄と日本とアメリカとの三者三様の矛盾とズレを背景にした、戦後政治運動の突然の変容から生まれた。

敗戦後のアメリカ統治下から独立後の数年にかけての日本では、火炎瓶闘争など過激な反体制運動が続発するが、1950年代後半には鎮静化。社会運動を主導する日本共産党は、その担い手の源泉を、歌や踊りや文芸などのサークル活動に求めるようになる。

その中心的役割を担ったのが、職場や大学に組織された「うたごえ運動」である。やがて都市部に彼らの交流の場として歌声喫茶が続々と誕生。「沖縄を返せ」はその申し子であった。

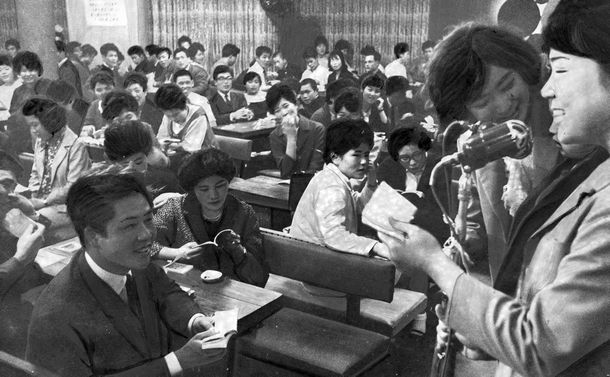

大阪・キタのうたごえ喫茶で明るい歌声に共感する若者たち=1964年4月12日、大阪市北区

大阪・キタのうたごえ喫茶で明るい歌声に共感する若者たち=1964年4月12日、大阪市北区

「沖縄を返せ」は、全司法福岡高裁支部のうたごえサークルが作詞作曲。1956年9月、大分で開催された「第4回九州のうたごえ」の創作コンクールにエントリーされ、大衆投票で第1位に選ばれた。

しかし、主催者からは「曲想が(イタリア映画の)『自転車泥棒』の主題歌に似ていて暗い」と評され、「新さくら音頭」で1位を期待されながら2位に甘んじた荒木栄に「改作」が依頼された。この時すでに荒木は、自らの職場である三井三池炭鉱の反合理化闘争を舞台に「がんばろう」を作詞作曲、うたごえ運動のスターになっていた。

荒木への依頼の趣旨は以下のとおりだった。

――東京の砂川基地では反対闘争が『赤とんぼ』をうたって闘われている。これに呼応して沖縄返還をうったえる行進を組織したいので、歌詞はそのままで、曲調をそれに相応しいものにかえてほしい。

荒木栄はこれに応じて、1カ月ほどで行進曲風につくり変えた。

折しも、同年末に本土の日本共産党の友党である沖縄人民党の代表・瀬長亀次郎が那覇市長に当選したのをうけ、翌1957年1月、鹿児島から東京までの1500キロを行進する。「沖縄を返せ」は、この日本初の列島縦断で歌われ、大反響を巻き起こした。

「沖縄を返せ」はそれから時間をおかず、この歌のテーマである沖縄へ持ち込まれると、現地の人々にすんなりと受け入れられた。

理由はいくつか考えられる。まずは、この時期の沖縄の政治状況が深く関係していた。

この歌が誕生した1956年6月には、為政者であるアメリカ民政府から、軍用地の借地料を一括払いにすることで事実上の「基地への土地収用の拡大」を目論む「プライス勧告」が出され、前年の1955年には6歳の幼女が米兵に強姦されて殺害される痛ましい事件が発生していた。まさに沖縄は「沖縄を返せ」の冒頭の歌詞のとおり「♪怒りに燃える島」となっていた。

そんななかで、1960年に沖縄教職員会が、「沖縄を返せ」をふくむ『愛唱歌集』を4000部発行したところ、アメリカ民政府から、「許可なしに発行したのは布令違反」として回収処分をうける。沖縄の施政者であるアメリカにとって、「占領地を日本に返せ」の歌詞は許容できなかったからだ。

この「弾圧」が、外来の歌を沖縄の人々を鼓舞する反米の愛唱歌に変容させる役割を果たしたと思われる。

沖縄祖国復帰協議会(復帰協)主催の復帰要求県民総決起大会の後、市内を練り歩いた提灯行列。「沖縄を返せ」の歌声が響いた=1968年4月28日、那覇市寄宮(現・寄宮1丁目)の与儀公園近く

沖縄祖国復帰協議会(復帰協)主催の復帰要求県民総決起大会の後、市内を練り歩いた提灯行列。「沖縄を返せ」の歌声が響いた=1968年4月28日、那覇市寄宮(現・寄宮1丁目)の与儀公園近くそして、なによりも大きかったのは、沖縄祖国復帰協議会(復帰協)の存在だった。

復帰協は1960年、対日講和条約によって「本土」が独立し、沖縄だけがアメリカ統治下に残された屈辱の記念日である4月28日に、“本土復帰”をめざして結成された。初代会長は、後に沖縄初の公選知事として1972年の「復帰」に向き合うことになる屋良朝苗。

沖縄教職員会など各界の有力団体が加入。保守の一部も取り込んだ島ぐるみの運動体で、復帰運動だけでなく、反戦反基地、自治権拡大、生活擁護、人権運動にも取り組んで、沖縄の社会運動センターの役割を果たす。復帰5年後の1977年に解散。

「沖縄を返せ」は復帰協の結成当初から、集会やデモ行進で必ず歌われ、1967年には当時の会長の喜屋武真栄が、「士気高揚のため『沖縄を返せ』を必ず歌ってもらいたい」と表明までしている。

沖縄県祖国復帰要求大行進の先頭に立つ屋良朝苗主席(左)と喜屋武真栄復帰協会長(右)=1969年4月27日、沖縄(現沖縄県)那覇市

沖縄県祖国復帰要求大行進の先頭に立つ屋良朝苗主席(左)と喜屋武真栄復帰協会長(右)=1969年4月27日、沖縄(現沖縄県)那覇市

集会だけでなく、職場や学校でも歌われ、子供たちにまで浸透していった。現在の玉城デニー沖縄知事の妻、智恵子が夫の当選後にうけた、『女性自身』(2018年12月3日号)のインタビューからも、それを伺い知ることができる。

彼女は「幼いとき見た、忘れられない光景」を、こう回顧している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください