「魔法の国」の台本から【上】

2022年07月19日

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』が開幕した。大人になったハリーたちを描いた新しい物語で、数々の「魔法」など見どころ満載の舞台だが、シェイクスピアの国で生まれた演劇らしく、セリフにもたくさんの仕掛けがあり、作品をより深いものにしている。その魅力を台本を翻訳した小田島恒志さん、小田島則子さんにつづってもらった。(前・後編で公開します)

トリプルキャストでハリー・ポッターを演じる(左から)藤原竜也、石丸幹二、向井理

トリプルキャストでハリー・ポッターを演じる(左から)藤原竜也、石丸幹二、向井理TBS赤坂ACTシアターで公演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の中に、こういうセリフがある。

「……ハリー・ポッターには『安らかに眠れ』、ではなく『永遠に絶望して眠れ』と言ってやりましょう……」

“……Not so much rest in peace Harry Potter, more rest in perpetual despair……”

これを聞いたある人が言った――「これはシェイクスピアですね」。

なるほど、確かにこのセリフはシェイクスピアの『リチャード三世』のある場面を連想させる。(リチャード三世は15世紀のイングランド王。シェイクスピア劇では邪魔者を次々と殺害して王位を奪った悪漢として描かれる)

リッチモンド(後のイングランド王ヘンリー七世)を擁する反対勢力との決戦の前夜、両陣営のテントにリチャード三世に殺された者たちの亡霊が次々に現れ、リチャードには呪いの言葉と共に「絶望して死ね(Despair and die)」と、リッチモンドには励ましの言葉と共に「生きて栄えよ(Live and flourish)」と代わるがわる声を掛ける。

まったく同じ表現というわけではないが、シェイクスピアに馴染んでいるイギリスの観客なら、上記のセリフに「絶望して死ね」という言葉の響きを感じ取ることだろう。単に「絶望して……」という言葉だけでなく、死者に掛ける言葉として従来のRIP(rest in peace)をもじって、rest in perpetual despair と、Pで始まる単語を入れるという言葉遊びの徹底ぶりがシェイクスピア的なのである。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、一つ一つのイリュージョンや群舞のクオリティに目を奪われがちだが、実は、テキスト自体にイギリス演劇の伝統やシェイクスピア的な風味を感じさせるものがある。

『ハリー・ポッターと呪いの子』

「ハリー・ポッター」シリーズの作者J・K・ローリングと、演出のジョン・ティファニー、脚本のジャック・ソーンが創作した新しい物語。2016年にロンドン、18年ブロードウェーで開幕した。

ハリーは藤原竜也、石丸幹二、向井理がトリプルキャストで演じ、ハーマイオニー(中別府葵、早霧せいな)、その夫ロン(エハラマサヒコ、竪山隼太)ら主要キャラクターも大人になって登場する。『ハリー・ポッターと呪いの子』が上演されているTBS赤坂ACTシアター=東京都港区

東京・TBS赤坂ACTシアターで2022年7月8日に開幕。日本で初めてミュージカルではない「せりふ劇」の無期限ロングランに挑んでいる。チケットは現在、2023年5月分まで発売中。主催はTBS、ホリプロ、The Ambassador Theatre Group。Sky株式会社特別協賛。

『ハリー・ポッターと呪いの子』はハリーたちの世代が親になり、その子供たちの世代が「ホグワーツ魔法学校」へ入学するところから始まる物語で、単体で独立した作品として楽しめるのだが、物語の前史として、小説や映画でお馴染みの『ハリー・ポッター』シリーズ全作品を合わせて鑑賞すると、一層壮大な魔法界の歴史劇としての様相を呈することになる。

シェイクスピアの『リチャード三世』が独立した一つの物語として楽しめるものであると同時に、『リチャード二世』『ヘンリー四世一部・二部』『ヘンリー五世』『ヘンリー六世一部・二部・三部』と時系列順に合わせて見ることで、さらに壮大な歴史劇(「ヘンリアッド」と呼ばれる)となるのに似ている。

ちなみに、ヘンリー五世は放蕩三昧の皇太子時代(『ヘンリー四世一部・二部』に描かれる)にはハル王子の名称で親しまれていたが、ヘンリーの別称にはハルの他にハリーもある。現イギリス女王エリザベス二世の孫のヘンリーは、メーガン・マークルと結婚して2020年に王室を離脱したが、イギリスでは今もハリー王子の呼称で呼ばれている。

ついでに紹介しておくと、今回の日本語上演では、これまでシリーズを通して「ヴォルデモート」と呼ばれてきた登場人物(登場魔物?)を、「ヴォルデモー」と呼んでいる。

もともと、原文に Voldemort と表記してあるのを「英語読み」に倣って「ヴォルデモート」と表記されてきたのに対して、今回は原作者J・K・ローリング氏の意向に沿って、フランス語読みにして「ヴォルデモー」としたわけだ。

シリーズの映画では本国イギリスの名優たちがこれを「ヴォルデモート」と発音し、小説が出た直後に市販された名優スティーブン・フライの朗読による「オーディオブック」(当初はカセットテープ)でも「ヴォルデモート」と発音されているのだから、何で今更、と思われる向きもあるかもしれない。

だが、シェイクスピアの『ヘンリー六世』に登場する「ジャンヌ・ダルク」を、通例、日本語上演では、本国イギリスの表記「Joan of Arc(ジョン・オブ・アーク)」に倣わず、本来の発音表記(フランス語読み)に近い「ジャンヌ・ダルク」を採用しているのだから、本公演の「ヴォルデモー」も本来の発音表記(フランス語読み)に近い発音にするべきだろうという判断からである。

ちなみに、悪の親玉の名前をフランス語読みにするのは、人種/民族差別的な意図からではなく、イギリス文化/歴史の中で、フランス語表記される物や名前は、それだけ「純血主義的」「貴族的」な響きがあることを意識しての作者の判断だと考えられる。そしてそれは壮大な歴史劇の大事な一要素となっている。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』から=©宮川舞子

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』から=©宮川舞子「シェイクスピア的な風味」の例として、些末なことだが、「love potion」を挙げることができる。日本語で言う「惚れ薬」のことだ。辞書的には「媚薬」という訳語もあてられている。

イギリスの演劇好きなら、love potion と言えばすぐに『夏の夜の夢』を連想するだろう。花の汁を目に滴らせれば、「目覚めて見るのが何であれ/それがお前の恋人たれ……」というあれだ。

ハリー・ポッターの世界では、『ハリー・ポッターと呪いの子』だけでなく、これまでハリー・ポッター・シリーズでは何度も登場して(あるいは言及されて)きた。今回、love potion というのは(「ポリジュース」などのような)ハリー・ポッター・シリーズの魔法界特有のものではなく、一般に「惚れ薬」全般のことを指す言葉なのだということを示すべく、「惚れ薬」という訳語をあてた。

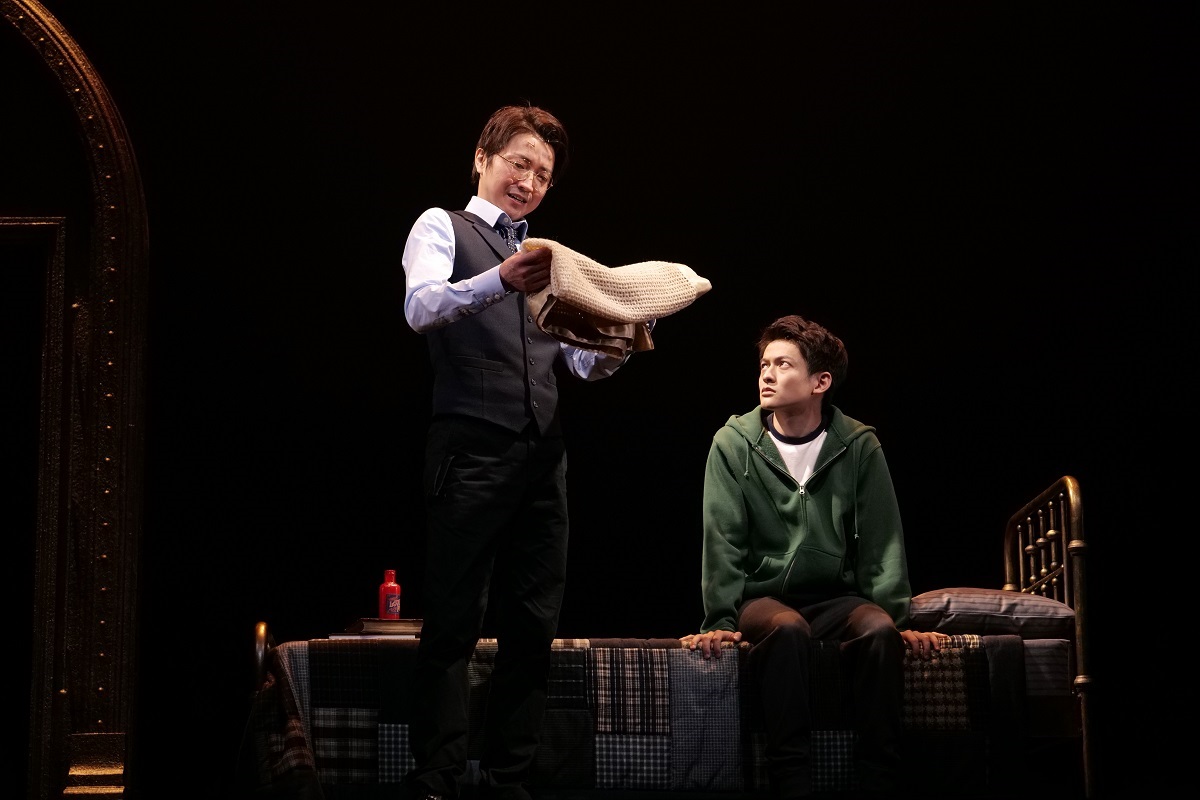

『ハリー・ポッターと呪いの子』のハリー(藤原竜也、左)とアルバス(福山康平)=©渡部孝弘

『ハリー・ポッターと呪いの子』のハリー(藤原竜也、左)とアルバス(福山康平)=©渡部孝弘ハリーの次男アルバスが4年生に進級する際、ロンおじさんが進級祝いに、ジョークで1瓶、プレゼントすることになる。父親ハリーは自分に幸運をもたらしてくれた古い毛布をアルバスに贈る。父に反抗し、鬱々としていたアルバスは、受け取った毛布を「惚れ薬」の瓶に投げつけ、こぼれた薬のために毛布が台無しになってしまう。

このとき、アルバスが言い放つ。

「これで僕には愛も運もなくなった……」

ささやかだが、こういう詩的な表現もまた、シェイクスピア的だと言えよう。この一件が後で重要な意味を持ってくるので(ネタバレになってしまうのでここでは詳細は伏せるが)、このセリフが印象的な響きを持つ必要があるのだ。

シェイクスピアと言えば詩だ。ほとんどすべてのセリフが詩になっていると言ってもいい。

必ずしもきちんと脚韻を踏むわけではないが、各詩行のリズムが整っていて、無韻詩(blank verse)と呼ばれている。その中で、きちんと脚韻を踏むセリフもある。特に顕著なのが、『夏の夜の夢』の妖精たちのセリフだ。職人たちのセリフは散文で、貴族たちのセリフは無韻詩と押韻詩で、妖精たちのセリフは押韻詩で、と書き分けられている。例えば妖精パックの最後のセリフ――

If we shadows have offended,

Think but this, and all is mended:

That you have but slumbered here

While these visions did appear.

我ら役者は影法師

皆様方のお目がもし

お気に召さずばただ夢を

見たと思ってお許しを……

(小田島雄志訳)

といった具合だ。

ハリー・ポッター・シリーズでも押韻詩が随所に現れる。日常の会話ではない「予言」や「祈願・呪詛」の言葉などがそれだ。『ハリー・ポッターと呪いの子』では、物語の初めのほうでまず「組分け帽子」が押韻詩で語る。

I’ve done this job for centuries

On every student’s head I’ve sat.

Of thoughts I take inventories

For I’m the famous Sorting Hat.

I’ve Sorted high, I’ve Sorted low,

I’ve done the job through thick and thin

So put me on and you will know

Which house you should be in…

この仕事、続けることはや何世紀

私は名高き組み分け帽子

生徒の頭の中を覗き

運命決めるはこの私

出来のいかんにかかわらず

いかなる生徒も振り分けよう

私を載せればあやまたず

行くべき学寮教えよう…

「組分け帽子」はシリーズの最初から登場する重要なキャラクターだが、映画では帽子そのものが喋っている。今回の舞台では、「組分け帽子」役の役者が帽子を手に持ってセリフを言うことになる。

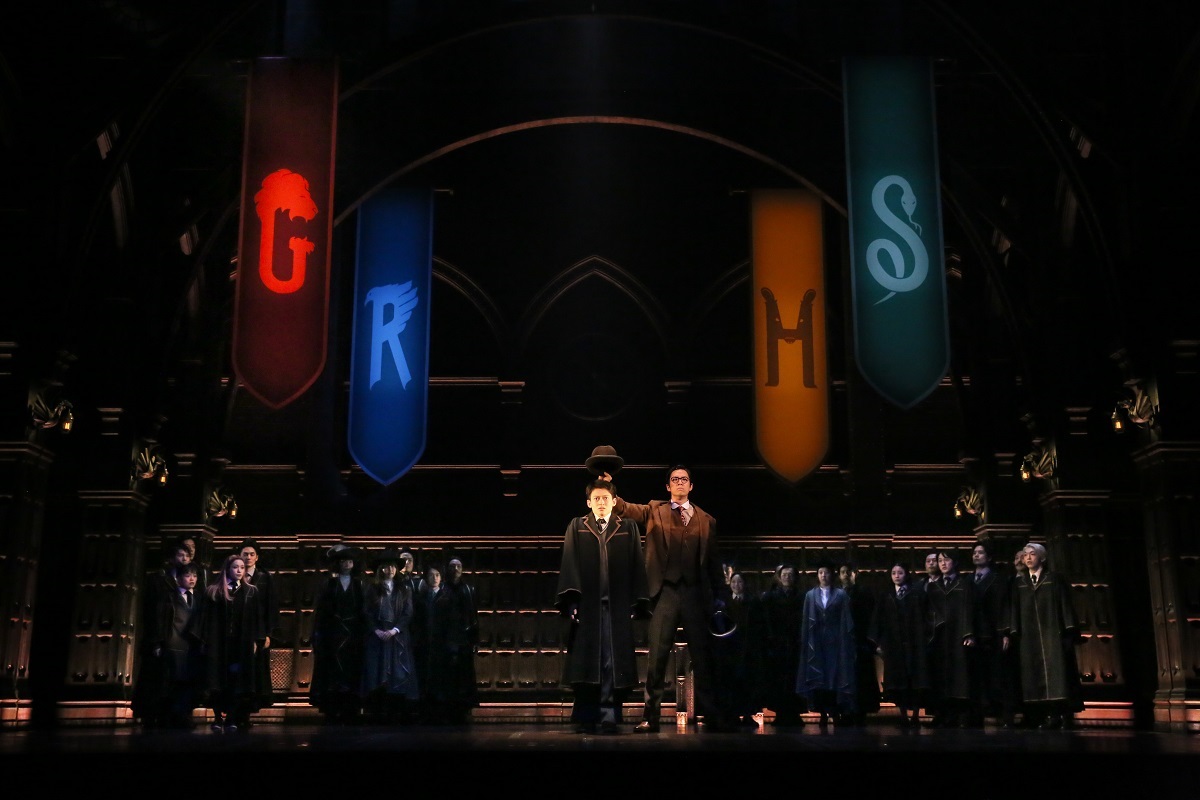

「組分け帽子」がホグワーツ魔法学校の新入生を四つの寮に振り分ける=©宮川舞子

「組分け帽子」がホグワーツ魔法学校の新入生を四つの寮に振り分ける=©宮川舞子さまざまな大仕掛けを目にした観客には想像がつくだろうが、帽子そのものが喋るような仕掛けも作ろうと思えば作れたはずだ。それを敢えて役者が喋る形にしているのは、生身の人間が目の前で演じてこその舞台演劇であり、映画と一線を画すのはそこだからだ。大仕掛けに見えるさまざまな「魔法」も、実はできる限り人力で行っている。「組分け帽子」のセリフが押韻詩になっていることで、これが――『夏の夜の夢』の妖精たちのように――人智を超越した存在であることが伝わるのである。(続く)

後編は7月20日正午公開の予定です。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください