「魔法の国」の台本から【下】

2022年07月20日

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』を深掘りする後編です。この作品の台本には、ストーリーのおもしろさに加え、シェイクスピア劇のように韻を踏んで「詩」になっているセリフなど、言葉の工夫がたくさんあります。その魅力を、翻訳者の小田島恒志さん、小田島則子さんが紹介します。前編はこちら。

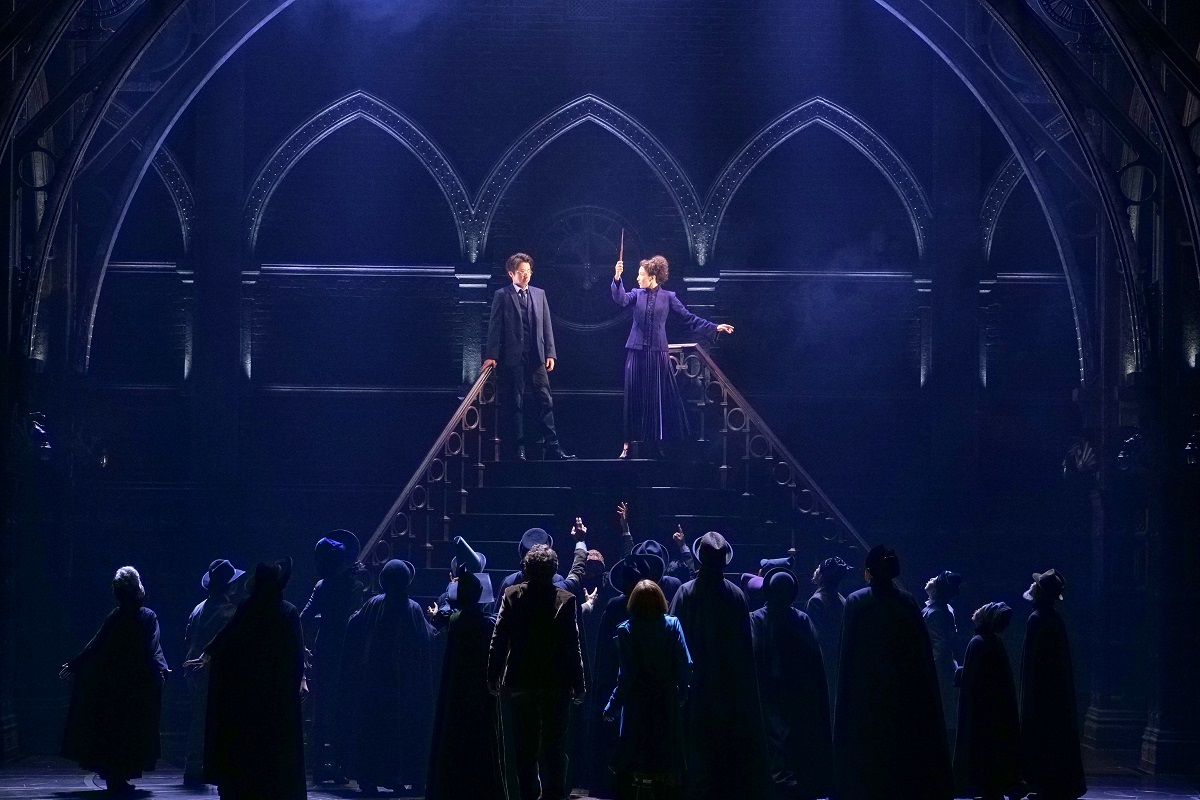

『ハリー・ポッターと呪いの子』のハリー(藤原竜也、左)とハーマイオニー(早霧せいな)=©渡部孝弘

『ハリー・ポッターと呪いの子』のハリー(藤原竜也、左)とハーマイオニー(早霧せいな)=©渡部孝弘押韻詩は、日本語訳でもできるだけその形式が伝わるように語尾の音で言葉を選ぶため、どうしても一字一句意味を正確に訳すわけにはいかなかったが、特に訳すのに苦労した詩が魔法省のハーマイオニーの執務室で語られる。

これは「喋る本」から発せられるのだが、これらの本は「喋る」だけでなく「武器化されている」(weaponized)という設定で、謎を掛けてきて、それが解けないと攻撃してくる(飲み込んでしまう)というのだから恐ろしい。謎かけの正しい答えに該当する本を書棚から見つけ、その本からさらに次の謎が掛けられる。これは、その2冊目の謎かけの詩だ――

I was born in a cage

But smashed it with rage

The Gaunt inside me

Riddle me free

Of that which would stop me to be.

檻の中で生まれた私

怒りでその檻粉砕し

我がゴーントの血の陰鬱

リドルを解いて奮い立つ

真なる我を解き放つ。

この詩には翻訳者泣かせの言葉があるのだ。

まず、「ゴーント」だが、これはハリー・ポッター・シリーズで繰り返し語られてきた「純血の旧家」の家名で、この家系からヴォルデモーが生まれるわけだが、詩行の中に読み込まれると、本来「gaunt」という単語の持つ意味(「不気味な」「荒涼とした」という意味の形容詞に「the」がつくことで「不気味なもの」「荒涼としたもの」を意味する)も訳す必要が出てくる。

さらに「リドル」はお馴染みのヴォルデモーの本名「トム・マルヴォロ・リドル」だが、同時に動詞「(人に)謎を解いてやる」の意味でも使われている。これは原文通りの「面白さ」はなかなか訳し切れるものではない。

実は、「ゴーント」という家名は、先述のシェイクスピアの「ヘンリアッド」(イングランドの王位を争った内戦「薔薇戦争」を描く歴史劇8編の総称)にも登場している。もともと薔薇戦争勃発の原因となったランカスター家の祖が「ジョン・オブ・ゴーント」という人物で、『リチャード二世』に老公爵として登場し、甥リチャードの悪政を嘆くセリフがある。

そうなると、ハリー・ポッター・シリーズにおける魔法戦争はシェイクスピアの薔薇戦争を、いや、現実のイギリスの歴史と戦争を照射していると言えなくもない。

ここで紹介した「詩」以外にも、『ハリー・ポッターと呪いの子』にはシェイクスピア張りの言葉遊びがふんだんに出てくる。

一つ挙げると、物語の発端というべき、エイモス・ディゴリーのセリフで言及される「スペア」(spare)という言葉だ。エイモスはハリーの代わりにヴォルデモーに殺された息子セドリックのことで、ハリーに文句を言う。

Voldemort wanted you! Not my son! You told me yourself, the words he said were ‘kill the spare’. The spare. My son, my beautiful son, was a spare.

ヴォルデモーが求めたのはあんただ! 息子じゃない! あんたから聞いたんじゃないか、ヴォルデモーが何て言ったか、「スペアを殺せ」。スペア。私の大事な息子を代用品呼ばわりだ。

「スペア」という言葉は「スペアタイヤ」のように、「予備の、代わりの」という意味である。それで殺されたのは如何にも不当だ、というわけだ。

言葉遊びは、これを巡って、じゃあタイムターナーで時をさかのぼってセドリックを救おう、という話の中で出てくる。命を救う、という動詞も「spare」なので、「スペアの命を救う」はspare the spare となる。これは訳せない。

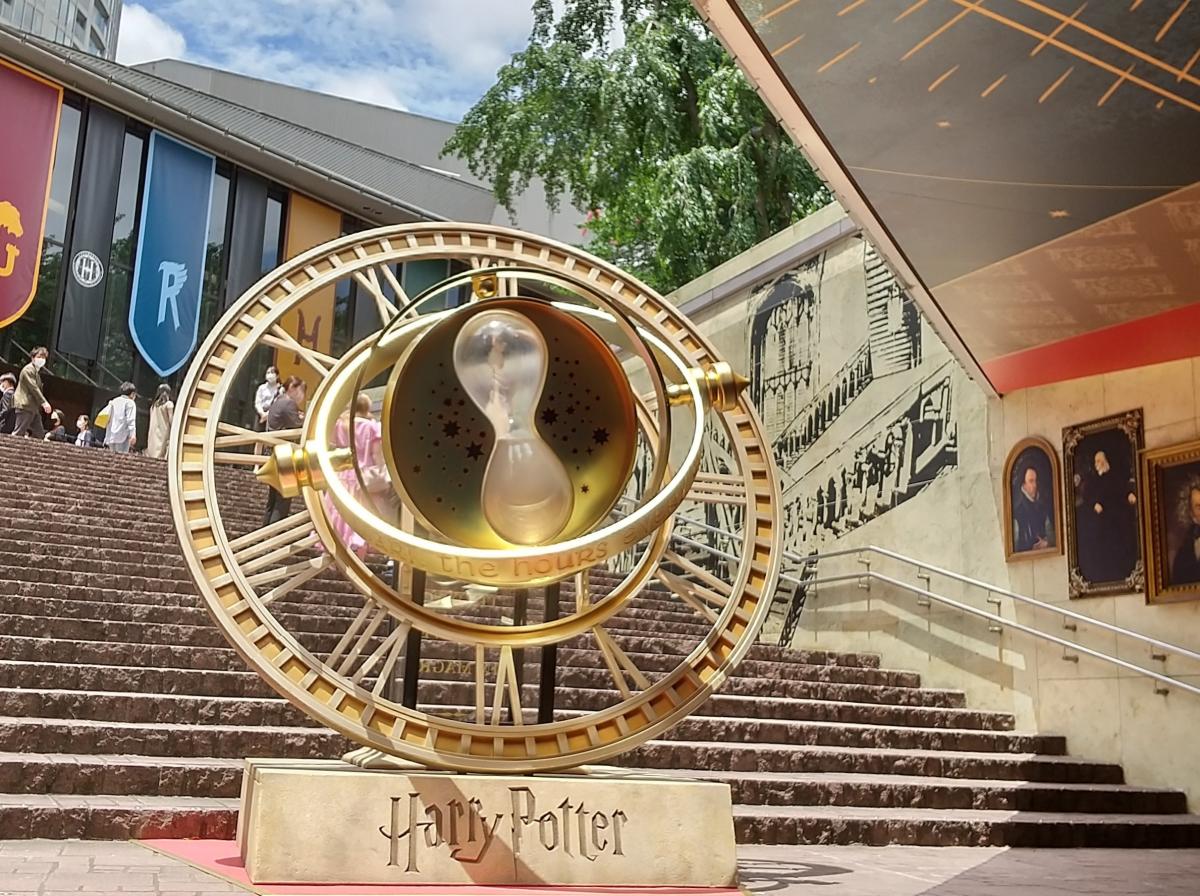

『ハリー・ポッターと呪いの子』の劇場前に設置されたタイムターナーのオブジェ。時間をさかのぼることができる装置として劇中で重要な役割を果たす=東京都港区

『ハリー・ポッターと呪いの子』の劇場前に設置されたタイムターナーのオブジェ。時間をさかのぼることができる装置として劇中で重要な役割を果たす=東京都港区舞台『ハリー・ポッターと呪いの子 』は、「ハリー・ポッター」シリーズの19年後の新しい物語。37歳になったハリーは魔法省の長官として忙しく働いている。ハリーの次男アルバスは「ホグワーツ魔法学校」に入学し、ハリーをめぐる過去の出来事と深くかかわることになる。

オリジナルストーリー:J・K・ローリング

オリジナルストーリー・脚本:ジャック・ソーン

オリジナルストーリー・演出:ジョン・ティファニー

翻訳:小田島恒志・小田島則子

主催:TBS・ホリプロ・The Ambassador Theatre Group

特別協賛:Sky株式会社

ハリー役は藤原竜也、石丸幹二、向井理のトリプルキャスト。東京・TBS赤坂ACTシアターで2022年6月16日にプレビューが始まり、7月8日に開幕した。ロングラン公演で、チケットは現在、2023年5月分まで発売されている。

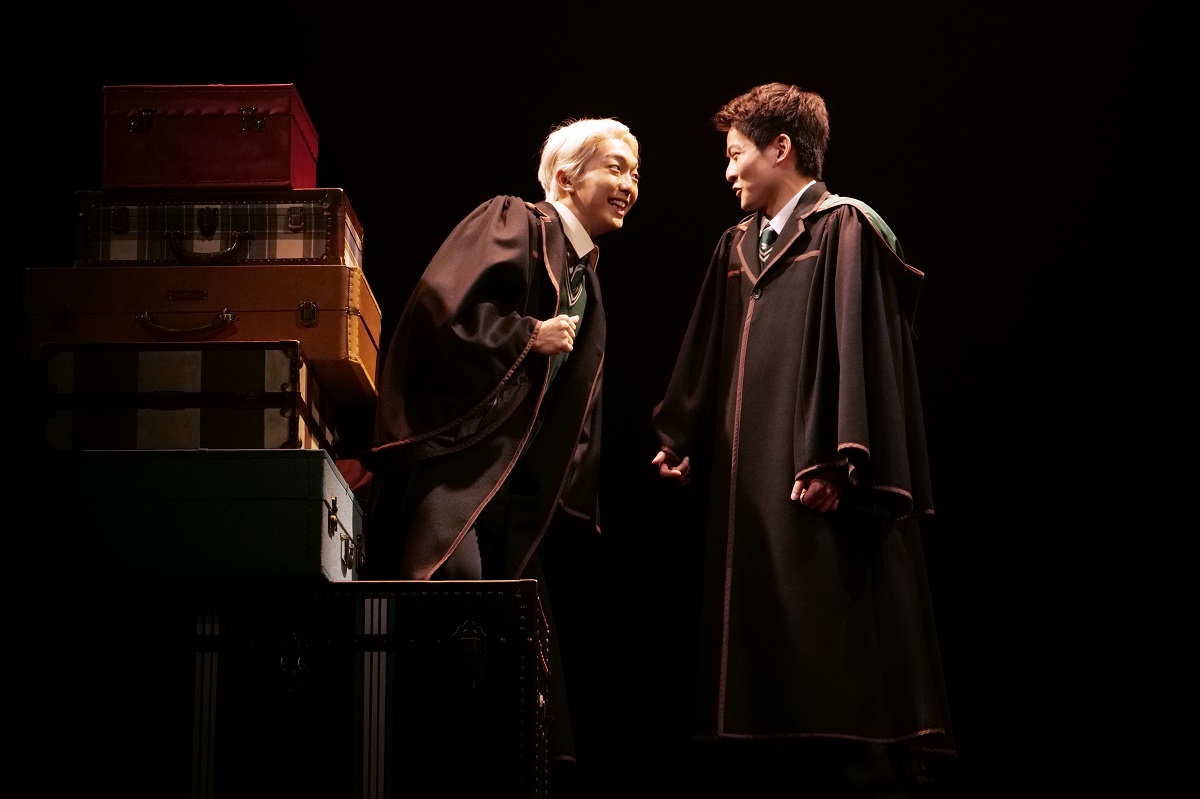

ホグワーツ魔法学校でともに学ぶハリーの次男アルバス(福山康平、右)とスコーピウス(斉藤莉生)=©渡部孝弘

ホグワーツ魔法学校でともに学ぶハリーの次男アルバス(福山康平、右)とスコーピウス(斉藤莉生)=©渡部孝弘舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のテキストに関して、もう一つだけ紹介したいことがある。

稽古が始って間もない頃に、ある場面の稽古中にハリー役の藤原竜也さんが立ち上がって歩き回ると、演出補のコナー・ウィルソンさんから「今なぜ歩いたのですか?」という質問が飛んだ。竜也さんが「ト書(とがき)に書いてあるから」と答えるとコナーさんは「どうしてみんなト書を読むんだ」と呟いた。

はぁ? 普通ト書は読むでしょう?……せっかく訳したのに……。

ト書きとは、英語で言うとstage direction、直訳すると「舞台の指示」である。たいていの戯曲はセリフとト書から成り立っていて、このト書によって人物の入退場、俳優の動き、服装、声の音量、セリフを言うときの心情などが指示されるので、これは舞台を作る人たちの拠り所ともなる。

アーサー・ミラーやテネシー・ウィリアムズの作品の中には、登場人物の心情や状況の説明に丸1ページ以上を費やしている作品もあるが、それに比べると『ハリー・ポッターと呪いの子』には必要最低限のト書しかなく、登場人物たちの服装に関する指示はほぼゼロだ。

その少ないト書がスルーされた、となると、またしてもシェイクスピアに連想が及ぶ。

シェイクスピアが残した(というか、彼の死後に盟友二人がまとめた)戯曲にはほとんどト書がない。あるのは、「ヘンリー王子登場」など人物の入退場の指示くらいだが、これも作者の死後に作品が編纂された際に付け加えられたものだろう。

シェイクスピアは自身が株主でもある劇団(「宮内大臣一座」、のちに「国王一座」に改名)の俳優兼作者として常に舞台に関わっていたから、俳優にセリフだけを渡せばよかったのだ。電気のない時代だから舞台の照明も音響も凝った装置もなく、なにもかもをセリフで表していた。演出家というものもいなかったという。

一方、『ハリー・ポッターと呪いの子』はと言うと、俳優の技量とハイテクの技術を結集して舞台上に魔法を出現させるわけだから、演出の指示のすべてをト書には書き切れない。またこれだけ複雑な戯曲だからリハーサル中に動きがどんどん変わっていった。

さらに、2016年にロンドンで開幕した時の二部構成から、21年にブロードウェイで一部構成に再構成された。セリフの変更も次々に行われたので、新たなニュアンスを伝える新たな演出が必要になる。これを実現させるには原作者たちと原作の意図を直接伝授されたスタッフが関わる必要が出てくる。因みに、演出家は英語で言うとdirector。directする(指示する)のはdirectorの役割だから、direction(ト書)を読む必要はない、ということなのだろう。

あれこれ御託を並べてきたが、翻訳者として『ハリー・ポッターと呪いの子』の一番好きなところは何処かと訊かれたら、この壮大な物語を突き動かす根底に人の情念があるところ、と答えると思う。

『ハリー・ポッターと呪いの子』上演中のロンドン・パレス劇場の前で自撮りした筆者

『ハリー・ポッターと呪いの子』上演中のロンドン・パレス劇場の前で自撮りした筆者師弟の愛、夫婦の愛、親子の愛、友人同士の愛など、さまざまな形の愛が描かれている。

そういえば、シェイクスピアは戯曲の中でさまざまな感情の渦巻きを描く一方で、ソネットの中では異性に対しても同性に対しても狂おしいほどの愛をうたっている。

愛には定法がない。あらゆる垣根を越えて、人と人との絆を結ぶ可能性を感じさせる愛が、日々進化し続ける(プレビュー中もなお原文テキストの加筆修正点が翻訳者の我々のもとに送られてきた)『ハリー・ポッターと呪いの子』の舞台でも見られるかもしれない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください