大正時代に輸入された「母性」という物語

2022年07月28日

母性という言葉や母と子は一体であるという概念は、いつからあるのだろう? これには始まりがあって、日本でそうした概念が広められたのは大正時代からなのだ。つまり母性とは、ある程度どこかの段階で作られた概念ということになる。

母親による子供殺しや虐待のニュースが後を絶たない。

6月には東京の日野市で、生まれたばかりの子供の首を踏みつけて、窒息させて殺した疑いで母親が逮捕された。母親は23歳で、子供が生まれたのを家族に知られるのが嫌だったという。

さらに2月には神奈川県大和市の母親が、7歳の息子を殺した容疑で逮捕された。事件が起きたのは3年も前のことだった。さらに他にも彼女の3人の子供が不審死しており、疑惑が広がっている。

事件から逮捕までの日数がこれほどあいたのも、母親が子を殺すわけがないという固定観念のせいではないかと勘ぐりたくなる。

母子にかかわる事件を伝える新聞記事

母子にかかわる事件を伝える新聞記事虐待のニュースも実によく見かけるものだ。娘を医学部に進学させるために9年の浪人を強いた母親が、その娘に殺された2018年の事件は「教育虐待」という言葉を広めた。単に子供を虐待した、ネグレクトしたといった事件なら、絶え間なく耳に入ってくる。考えてみれば、自分が子供の頃は、親が子供を折檻するのは当たり前のことだった。

もちろん自らの子を殺すのも虐待するのも、最大限に非難されるべき犯罪だ。けれどもこうした事件を見ると、母親は子供と一体であり、その本能として子を愛しているものとする通説が疑問に思えてくる。こんな実態にそぐわない通説が、ますます事態を悪化させてはいないだろうか。

これは母子だけでなく、家族についても言えることだ。母親の子への愛は、そのなかでも特に素晴らしいと強調されているものにすぎない。

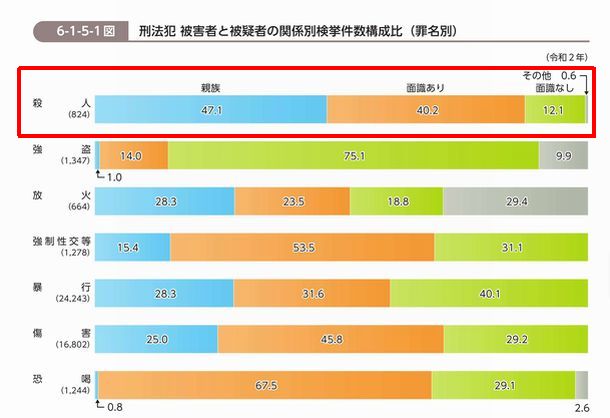

日本の殺人事件の半数は、家族の間で起きている。家族問題の専門家も、家族のつながりが美化されすぎているので、衝突を大きくしていると警鐘を鳴らしているのだ。

殺人の半数は親族内で起こっている。「令和3年版 犯罪白書」(法務省)所収「刑法犯 被害者と被疑者の関係別検挙件数構成比(罪名別)」から

殺人の半数は親族内で起こっている。「令和3年版 犯罪白書」(法務省)所収「刑法犯 被害者と被疑者の関係別検挙件数構成比(罪名別)」から自分が育った家庭のことも考えてしまう。自分は小学生の時から大学に入るまで、実の兄から暴力や嫌がらせを受けて育った。兄は父母にも暴力をふるっていた。家族は愛し合うもの、家族のきずなは素晴らしいなどというのは絵空事だ。

大量に発信されるそんなイメージに騙されず、早くからもっと離れて暮らしていれば、被害はもっと少なくて済んだ。

7月初めに出した新刊『人間関係を半分降りる』(筑摩書房刊)は、こうした人間の醜さを正面から見つめ、そして今常識になっている人と人との近すぎる関係をもう少し離そうと提唱している本だ。自分の家庭で起きた悲惨な出来事も、ためらいなく書いている。

もちろん対象にしているのは家族だけではなく、友人や恋人など人間関係全般だ。

同じく、学校での人と人との距離も近すぎる。だから簡単に致命的な嫌がらせができてしまう。その背景にも人と人が密着して活動をするほど、人間関係は良好になり人間は向上すると考える教育があるのだ。

本のなかでは、こうした概念の始まりについても探っている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください