葬儀の本来の役割と社葬の「社会的な」役割から考える

2022年08月01日

政府が故安倍晋三元首相の国葬を閣議決定したが、その是非が各方面で議論されている。

法律的な位置づけ、国民への説明責任、経費を国費でまかなうこと、弔意の強制になるかどうか、故人の業績に対する評価の固定化など、論点が多く、様々な立場から意見が噴出している。

ここでは、国葬を「弔い」の場という視点で考え、国民が弔意を示す場として成り立つかどうかについて考えてみたい。

吉田茂元首相の国葬では遅くまで一般参列者の列が続いた=1967年10月31日、18時30分、日本武道館前

吉田茂元首相の国葬では遅くまで一般参列者の列が続いた=1967年10月31日、18時30分、日本武道館前

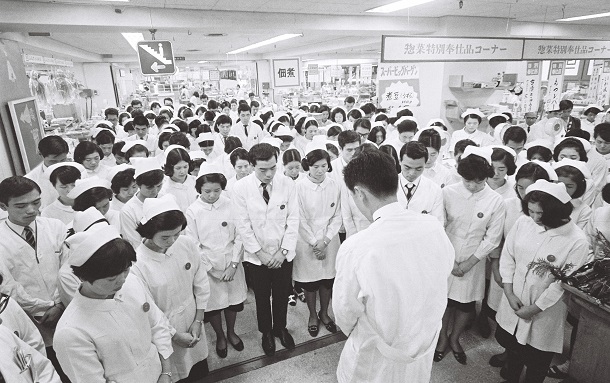

吉田茂元首相の国葬前日、時間を繰り上げ朝礼で黙禱するデパートの店員たち=1967年10月30日、東京・池袋

吉田茂元首相の国葬前日、時間を繰り上げ朝礼で黙禱するデパートの店員たち=1967年10月30日、東京・池袋そもそも葬儀は、私たちにとって、どんな意味があるのだろうか?

葬儀について、葬送ジャーナリストの碑文谷創氏は、次の5つの役割があると述べている(『葬儀概論』表現文化社)。

①社会的な処理(社会的役割)

人が死んだということを社会が確認するための処理のこと。故人が世帯主だった場合、次の世帯主は誰かを社会に認識してもらうなど、故人と社会、遺族と社会の関係を再構築するという役割が葬儀にはある。別れといった役割もこの中に入る。

②遺体の処理(物理的役割)

遺体は放っておくと腐敗してしまうので、火葬などによって処理し、その尊厳を守るということである。

③霊の処理(文化・宗教的な役割)

死者の霊を無事あの世に送るという役割である。現代のような時代でも、ほとんどの葬儀に宗教者が関わるのは、葬儀が死者の霊をあの世に送る儀式であるとの共通認識があるからである。

④悲嘆の処理(心理的な役割)

葬儀という儀式、あるいは、通夜から始まり、初七日、四十九日と儀式を繰り返すことによって、大切な人を喪った悲しみを癒やすという役割である。

⑤様々な感情の処理(社会心理的な役割)

死んだことを遺族が受け入れ、故人との関係性を再構築する役割、死がもたらす恐怖や哀惜がないまぜになった感情を緩和する役割などのことを言う。

この5つの役割をもとに、安倍元首相の国葬について考えてみる。

このうち②遺体の処理は、7月12日に東京・芝公園の増上寺で行われた密葬後に、火葬というかたちで行われ、既に終わっている。③霊の処理も、同日、増上寺の僧侶が行い、既に終わっている。また日本の場合、政教分離の原則から、国葬に宗教者が関わることがないので、この意味でも今回の国葬では霊の処理は行われない。

④悲嘆の処理、⑤様々な感情の処理については、主に遺族にとっての役割となる。悲嘆や感情を落ちつかせるという意味では、繰り返し儀式が行われることは悪いことではない。ただ、国葬である必要性は無く、一般的な葬儀で充分である。

故・安倍晋三元首相への一般弔問には多くの人が詰めかけた=2022年7月12日、東京都港区の増上寺

故・安倍晋三元首相への一般弔問には多くの人が詰めかけた=2022年7月12日、東京都港区の増上寺もちろん、安倍元首相の死が、射殺という痛ましい事件だったこともあり、直接面識の無い人の中にも、ショックを受けた人が少なくなかった。そうした人の悲しみを癒やすという役割が無いわけではないだろう。

こうして考えると、今回の国葬においては、①の社会的な処理が最も大きな役割を占めることになる。安倍元首相と社会の関係を再構築し、対外的な(国際的な)関係を再構築するということだ。一般的な葬儀では、この5つの役割がバランス良く配分されるが、国葬では社会的な役割が突出せざるを得ないのである。

Maxim Studio/Shutterstock.com

Maxim Studio/Shutterstock.com国葬と非常によく似た、葬儀のあり方がある。

それは、社葬である。社葬とは、遺族ではなく、企業が主催者となって行う葬儀のことだ。近年、社葬は少なくなったが、高度経済成長期やバブル期には、現代の数倍の件数が行われていた。

前述の碑文谷氏は、社葬の目的には次の3つがあると述べている(『葬儀概論』)。

①故人を追悼し、会社に対する功績を称えること。

②故人を通じて会社が各方面の社外の関係者にお世話になったことのお礼。

③「故人亡き後も、引き続き会社をお願いします」と支援を求めること。

この「会社」という言葉を、「国」に置き換えても、まったく違和感が無い。

①故人を追悼し、国に対する功績を称えること。

②故人を通じて国が各方面の国外の関係者にお世話になったことのお礼。

③「故人亡き後も、引き続き国をお願いします」と支援を求めること。

①については、岸田文雄首相が「卓越したリーダーシップと実行力でわが国のために首相の重責を担った」と国葬決定の理由として述べたことと重なる。また②については、諸外国に対してお世話になった御礼ということもあるだろうが、国葬にすることによって、各国の要人が日本を訪れることになり、それによる外交が可能になるということが大きいだろう。③は、国民あるいは他国に「引き続きよろしくお願いします」と伝えることとなるが、まあこれも、国葬の役割のひとつであろう。

国葬と社葬は、ほぼ共通の目的や形態を持っていると言えよう。

1990年代におこなわれたある大企業元社長の社葬。ドーム球場を借り切って営まれた

1990年代におこなわれたある大企業元社長の社葬。ドーム球場を借り切って営まれた社葬の場合、どうしても社会的な役割が突出してしまい、遺族や故人のことよりも、会社の今後の立場ということが重要視されがちある。

個人的な話になるが、数年前、小学校の同級生が事故で亡くなり、葬儀に参列した時のことである。その同級生が地元で有名な企業の社長だったこともあり、社葬というかたちで葬儀が行われた。

葬儀の最後で

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください