新たな“書評家”によるリベラルアーツとしての物語論

2022年08月02日

書評系YouTuberとして登場し、あれよあれよという間に文芸批評の表舞台に躍り出た書評家、「スケザネ」という通称をもつ渡辺祐真の初めての著書が出た。

『物語のカギ』というタイトルだが、〈「読む」が10倍楽しくなる38のヒント〉という副題が付され、同じく数少ない若手書評家、三宅香帆の『女の子の謎を解く』と似たテイストを持った本造りで、国文系の老舗出版社である笠間書院としてはこのところニューウェーブともいえる若者向け「売れ線」企画の気概が随所に感じられる本だ。

渡辺祐真/スケザネ『物語のカギ──「読む」が10倍楽しくなる38のヒント』(笠間書院)

渡辺祐真/スケザネ『物語のカギ──「読む」が10倍楽しくなる38のヒント』(笠間書院)〈本書では物語の楽しみ方について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。/基本的には「小説」などの文学を中心に扱いますが、「物語」としたのは、映画や漫画、アニメ、ゲームといった活字以外の作品も扱うためです。特にことわりがない限りは、「物語」=「ストーリーを持つ芸術」としてお読みください〉

この一見平易な文章が、実は本書の性格を如実に示している。まず本書は物語を「楽しむ」ための本であって、その方法を「教える」のでも「明かす」のでもなく、「一緒に考える」本だということ。そして扱う作品は活字のみならず、映画、漫画、アニメ、ゲームときわめてクロスオーバーであり、さらに言えば、本書に特徴的なのは、活字の中に詩歌が含まれていることである。

“書評家”渡辺祐真/スケザネさん=本人提供

“書評家”渡辺祐真/スケザネさん=本人提供著者を簡単に紹介してみる。本業はゲームのシナリオライターだが、本好きが嵩じて「スケザネ図書館」という書評系YouTubeチャンネルを開設したのが2020年。端倪すべからざるその読書遍歴、半端でない読書量と明晰な語り口で登録者数はウナギ登り、たちまち人気チャンネルとなった。

紙媒体のデビューは筆者の知る限り「短歌研究」(2021年6月号)誌上の「俵万智の全歌集を『徹底的に読む』」という記事である。それと並行して数々のオンライン・イベントを企画、あるいは参画し、今年の4月からは毎日新聞で文芸時評を担当している。メディアへの登場、しかもYouTubeという場から発して1年余りで新聞の文芸時評を書くというこのスピード感。出版界の片隅に年月だけは長く身をおいているが、こういう書評家登場の仕方は寡聞にして知らない。

本書はその異色の著者のデビュー作である。ということで冒頭の一文に戻る。まず「一緒に考える」という柔軟でしなやかな姿勢は文芸批評にありがちな大上段に構えた教条主義とはほど遠いところにあり、映画や漫画のみならず、アニメやゲームにまでウィングを広げることで、「物語」というものを、小説や文学の枠から解き放っている。それが結果として「リベラルアーツとしての物語」という独特の視点を生んでいるのだ。

具体的にどういうことかといえば、目次だてのユニークさにもそれはうかがえる。

序章 なんで物語を読むのか? 物語を味わうってどんなこと?

第一章 物語の基本的な仕組み

第二章 虫の視線で読んでみる

第三章 鳥の視線で読んでみる

第四章 理論を駆使してみる

第五章 能動的な読みの工夫

ここで冒頭挙げた「詩歌」がテリトリーに入っていること、いや、むしろ著者の本領が短歌の解読と鑑賞にあることを考え合わせると、物語の構造や解釈の筋道だけを示して済ますような、いわば牛の骨組み標本をのみ差して「これが牛です」と結論づけるような無味乾燥なものになりようがない。

それはたとえば「虫の視線で読んでみる」の章に端的に現れているが、言葉の一つひとつに気を配り、それがどう置かれるかによって物語全体の構造が変わってくることを見落とさない。だから本書は、読み手にとっては「いかに楽しく読むか」の参考書であると同時に、書き手にとっては「いかに楽しく読ませるか」の秘伝書でもある。

それにしてもこの著者の読書のテリトリーの広さと深さには舌を巻く。それは随所に置かれた引用の妙に顕著だが、特にまいったのは〈カギ〉の19番目「自分の人生を賭して読んでみよう──なぜファウストは昇天できたのか」で紹介される柴田翔のゲーテ論についての下りだ。

そこで柴田は加齢が〈読み〉を変えるという重要なことを語っているのだが、その出典は『晩年の奇蹟──ゲーテの老年期』という講演録で、2012年にノースアジア大学出版センターという決してメジャーではない版元から出ている本なのだ。その目配りの良さたるや!

この項は本書全体のなかでも筆者にとってはもっとも印象的な部分だが、論を裏付ける引用の的確さと引き出しの多さは全体にわたって群を抜いている。

奥付の著者紹介を見ると生年は1992年。ちょうどフランシス・フクヤマの『歴史の終わり』が日本に紹介された年であり、個人的には中上健次が亡くなった重要な年として記憶に刻まれている。

著者が育った環境には哲学書も歴史書も、世界文学も日本文学も、漫画もアニメも同列に存在していただろうことは容易に想像できる。その意味では、まさに歴史が終焉したのちに生まれてきた新しい文化の担い手に違いない。

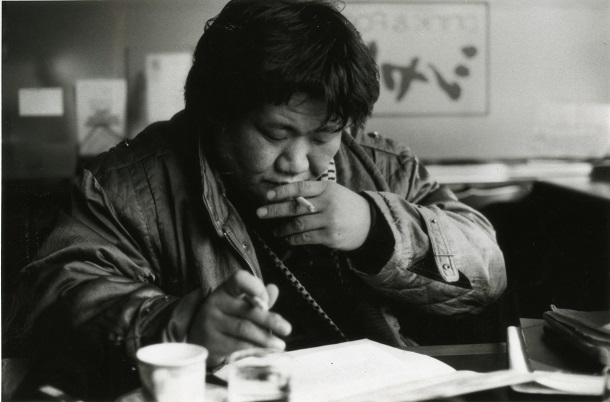

1985年1月、新宿の喫茶店で執筆する中上健次氏

1985年1月、新宿の喫茶店で執筆する中上健次氏そしてこれは筆者の勝手な望みであるが、叶うことなら将来、著者の手になる中上健次論を読んでみたい。担当編集者として中上についていたころ、飲むと必ず「俺が物語だ。俺こそが物語だ」と豪語していた、(いや、豪語でなくてまったくその通りなのだが)その物語の塊である中上健次の文学を、しなやかなリベラルアーツの手法でどう繙くか、それを見てみたい。日本文学史上の単独峰である中上文学は、登るのは難くまた危険でもあるが、著者にとっては実に登り甲斐のある山だと思う。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください