2022年08月03日

安倍元首相襲撃事件が社会につきつけた問題は、多岐に及ぶようである。その発端に関連して、社会的に一番注目を浴びているのは、容疑者の母親と旧統一教会(世界平和統一家庭連合)の関係であろう。

母親に対して旧統一教会側から、「先祖供養」(「先祖」には亡き家族・親族も含まれることが多い)にからむ洗脳があった可能性が疑われる。宗教学者のひろさちやによれば、「先祖供養」を洗脳・誘導の手段として用いるカルトは多いのだという(ひろ『お葬式をどうするか──日本人の宗教と習俗』PHP、55-56p)。

実際、母親はある時期に夫を亡くし、他に長男(容疑者兄)の小児がんや抗がん剤によるその失明に悩み、また弟を交通事故で亡くしているという(「山上容疑者伯父に聞く 母入信の背景「長男が小児がん、抗がん剤で失明。これが一番大きい」」スポニチアネックス、2022年7月16日付)。容疑者は、(入信時、母親に対して)かなり激しい勧誘があったと述べているというが、旧統一教会側が献金を求める際、故人となった家族・親族にまつわる以上の不安を最大限悪用したに違いない。

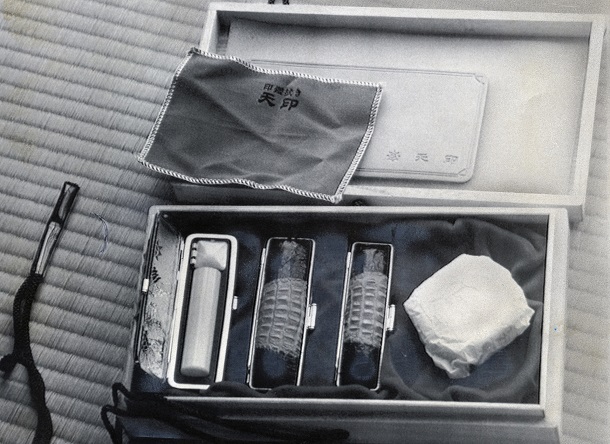

統一教会(当時)の霊感商法により売られた「天運守護印」。3本で38万円=1987年3月ごろ

統一教会(当時)の霊感商法により売られた「天運守護印」。3本で38万円=1987年3月ごろそれにしても母親が行った献金は、常軌を逸している。報道によれば、夫の生命保険金や相続した土地の売却益等を含め、実に1億円に達したという(「容疑者母の献金「1億円超」 旧統一教会に、親族証言 安倍氏銃撃」朝日新聞2022年7月15日付)。

だがこの破格の献金が、疑われずに(?)なされた背景に、何があるのだろう。背景といっても全般的な社会的大状況を問題にしたいのではなく、カルトによる詐欺的なやり口を生む(もしくは同やり口への抑制を解除する)関連要因と思われる事柄について、思うところを書いてみたい。

それは、(1)既存仏教寺院に、(2)新宗教教団の教義・慣習に、関わる。

SAND555UG/Shutterstock.com

SAND555UG/Shutterstock.com既成宗教について気になるのは、多くの市民が疑問に感じながらも長年の慣習だからと不問に付してきた、葬儀や追善供養で求められる「布施」のことである。

布施は仏教では、各種の「苦」を生むと解される「欲」(執着)を断つための道であって、自らの貴重なものを──その生活事情に応じて──自主的に、喜んで捨てる(喜捨)ことだと解される。だのに奇妙なことに、寺院が各種行事に求める布施には「相場」がある。戒名料の場合、それは驚くほど高い。

戒名(浄土真宗では法名、日蓮宗では法号)は、院号、法号(死者の俗名による)、位号(在家信者を意味する「居士」「大姉」「信士」「信女」等)等より成るが(ひろ、同前47p)、院号を付けるかどうかで、また他の号とどう組み合わせるかで、戒名料に恐ろしいまでの開きが出る。

最上位の院号を含めば、それは一般に今でも100万円を超えるという。最低の信士・信女号ていどの戒名でさえ、10万円からの支払いが要求される(島田裕巳『葬式は、要らない』幻冬舎、47-48p)。

容疑者の母親も戒名料を払ったと思うが、時期(1990年代後半)からすると、ゆうに数10万円が要求されただろう(同107-108p)。1980~90年代、私は父母を亡くしたが、それぞれ50万円前後の戒名料を払った記憶がある。「払った」と言っても「布施」の建前上、私の自主的な判断に基づくのだが、実際は葬儀屋から耳打ちされる「相場」に従わざるをえなかった。

仏壇店に並ぶ位牌。戒名が見本として示されている=大阪市

仏壇店に並ぶ位牌。戒名が見本として示されている=大阪市一般に戒名には、新たに4、6字(時に2字、8字)が選ばれるにすぎない(同87-88p)。しかも命名のルールは恣意的である(仏典には何も書かれていない)。だから生前の死者の様子を遺族から聞きさえすれば、戒名は誰でもつけられる。その程度のものに10万~100万円以上の支払いが求められるという事実は、異常ではないのだろうか。

戒名料以外にも寺の建立・改修等の際に、檀家として、戒名料をはるかに上回る布施が求められる場合がある。私の父はかつて本堂改修のために100万円単位の布施を求められて、苦渋の決断の末にそれを支払った。

これは、戒名料の場合ほど一般的な問題ではないとはいえ、高額であるだけに影響が大きい。当事者のふところを直撃すると同時に、間接的ながら、カルトが求める高額寄付の背景になっていないかと、気になってならない。

SvetaZi/Shutterstock.com

SvetaZi/Shutterstock.com以上と比べれば求められる布施はたいした額ではないとはいえ、故人に対する各種追善供養は、直接にカルトに悪用される危険性が高いように思われる。

あらかじめ言えば、既成仏教教団の営みとカルトのそれとは、もちろん全く異なる。カルトは、信者を破産させるようなことを平気で行うが、既成仏教集団ではその種の無体な行動がとられることはまずないと信ずる。

だが前記のように、「先祖供養」を理由に多額の献金を迫る無法がカルトで横行しているとすれば、既成宗教が行う追善供養さえ、言葉こそ異なるが、ほぼ同一の論理に基づいている点を見極めておかなければならないのではないか。

なぜなら、死者に戒を授け戒名を与えて修行させるという建前からすれば、寺院は、死者は直ちに浄土に往生(成仏)はできずに、「死後の苦しみ」を経験していると見なしていることになるからである。それどころか、追善供養を行う必要を説けば、そうだと明示的に言っているのと同然である。

カルトが行う詐欺的な「先祖供養」と、それを理由にした無法な献金強要をなくすためにも、近年、追善供養が「くり上げ法要」等の形で形骸化している事実は望ましい、と私は判断する。ただしそもそも追善供養を不要とする習慣──大乗仏教の論理(ただし宗派により差がある)からすれば当然の習慣──まで定着してはいないが、一定の追善供養(例えば一周忌、三回忌など)は、故人に対する遺族の想いを深める機会と意義づけることはできるのかもしれない。

jipatafoto89/Shutterstock.com

jipatafoto89/Shutterstock.com新宗教にも、カルトの詐欺まがいの集金活動に悪用されかねない側面がある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください