2022年08月08日

蓮實重彦の映画批評は、ひたすら刺激的だ。とりわけ、平易な語り口の、しかし内容はおそろしく濃密なロングインタビュー、『ショットとは何か』(講談社、2022)は、読者の“映画脳”を強く刺激する。なぜか。──何よりそれが、<煽動的な啓蒙書=アジびら>だからだ。つまり、読者にしかるべき映画を見たいという欲望を煽りたててやまない、過激な映画ガイドだからである。その意味で、これほど役に立つ、実戦的で“利他的”な本はまれだろう。

むろん、やはり口語体で書かれた一連の蓮實映画本、『シネマの記憶装置』、『映画はいかにして死ぬか 横断的映画史の試み』、『映画に目が眩んで<口語篇>』、『映画狂人、語る』、『映画論講義』、『見るレッスン 映画史特別講義』などなども実に役に立つ実戦的な書物である。

蓮實重彦『ショットとは何か』(講談社/カバー写真はドン・シーゲル『殺し屋ネルソン』)

蓮實重彦『ショットとは何か』(講談社/カバー写真はドン・シーゲル『殺し屋ネルソン』)

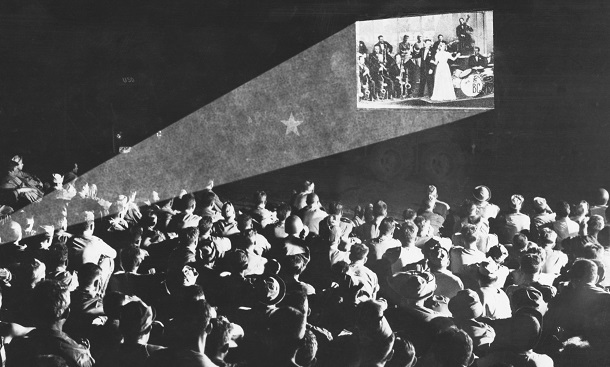

Everett Collection/Shutterstock.com

Everett Collection/Shutterstock.comたとえば、ある名画座の後部の立ち見の場所が、痴漢の手が股間に伸びてくる怖ろしい場所であったこと。二番館の最前列の席から斜め左にフィルムが映写されるスクリーンを見上げていたあげく、右側からのすきま風を受け続けたせいで顔面神経麻痺になってしまい、その治療のために1カ月近く病院に通ったこと。などなどの中学時代の映画(館)体験が臨場感たっぷりに語られる。

かと思えば、映画を見る/書くという行為についての核心的な問いが突きつけられ、読者はハッとする──「(……)何のために(原文は傍点)に映画を見るかという設問そのものが、どこかで事態を曖昧にしてしまっている(……)。何のために(原文傍点)、ではなく、たまたま一篇の映画を見てしまったわたくしたちが、そのしかるべき細部に接した体験をどのように消化し、そこから何を吸収できるか、あるいは自分の無力さをどのように処理するかという立場に立つべきなのでしょう。つまり、現実に見ている画面の何に突き動かされ、その高揚した心をどのように鎮めることができるのか、あるいはできないのか、と問うべきなのです」(222~223頁)。

この言葉は、決定的なものとして、私に刺さった。そうなのだ、「映画理論」、映画のメッセージ性、時事性、社会問題性、役者の演技の良しあし……などに先立って、ある画面=ショットに訳もわからず興奮し、魅惑され、打ちのめされてしまった体験/印象を出発点にすること。それ以外に、映画を見ることの、あるいは映画を批評することの意味は存在しえないのだ。

つまり、淀川長治にとって映画がそうであったように、蓮實にとっても、映画は思索の対象である以前に、まずもって興奮の対象なのであり、けだし映画批評とは、ある映画から受けた強度の印象/衝撃を論理化することなのだ──。そのことを改めて確認させてくれる言葉である。そして、『ショットとは何か』におけるもろもろのトピックは、この命題のさまざまな変奏、ないしは例証であるといえよう。

映画批評家・蓮實重彦=撮影・大野洋介

映画批評家・蓮實重彦=撮影・大野洋介こうしてみると、『ショットとは何か』と題された本書で使われる<細部>という語が、映画の最小単位と考えられている<ショット>と、ほぼ同義であることが明らかになる(前記の引用中の「しかるべき細部」という言葉を想起しよう。ちなみに蓮實は、「細部/ショット」を「フィルム断片」「画面」と呼ぶこともある)。

そして蓮實は、秘教的ともいえる呪文めいた文体で書かれた傑作、『蓮實重彦の映画の神話学』(泰流社、1979、<改題『映画の神話学』ちくま学芸文庫、1996>)以来、一貫して、優れた映画における<細部/ショット>は、<物語>とは無関係に、あるいは<物語>を超えて強度/魅惑を放つものだと主張してきた。これはもっぱら物語やメッセージを中心に映画を論じ評価する既存の映画批評に対する、強烈なアンチとなったが、『ショットとは何か』においても、その姿勢は鮮明である。

たとえば蓮實は、画面/ショットの力が通俗的な物語を超えて見る者を震撼させるジョン・フォード監督の“神品”、『わが谷は緑なりき』(1941)における、<マッチでランプに火をつけること>に着目する(76頁以下)。牧師(ウォルター・ピジョン)と他の男と結婚間近である女性(モーリン・オハラ)──互いに惹かれあっている──をめぐる場面だが、牧師が自分の部屋でランプに火をつけてマッチを捨てようとした瞬間、それまでの寄りの画面が引きのショットに切りかわり、部屋の片隅にひそかに座っていた彼女の姿が浮かび上がる、というシーンだが、注目すべきは蓮實が、ひとつのショットのみならず、そのショットが別のショットに切りかわる<運動=ショットの連鎖>に着眼していることだ。

つまり映画観客としての蓮實は、映画の物語を追うのではなく、あくまで「スクリーンに見えているものをショットごとにひたすらたどることで映画を見ていた」(77頁)のである(蓮實は中学時代にすでに、

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください