2022年08月09日

蓮實重彦『ショットとは何か』を読む(上)──映画の細部を味わうために

前回述べたように、蓮實重彦の『ショットとは何か』(講談社、2022)は、ショットの魅力や、ショットと物語とのダイナミックな関係を、古今東西の何本もの傑作映画に即して縦横無尽に論じた、危ういほどエキサイティングな書物だ。

本書ではまた、すでに権威となっている映画理論家の「理論」が、痛烈に批判=批評される。その部分も大きな読みどころの一つだが、少なからぬ映画研究者のあいだで半ば神格化されている哲学者、ジル・ドゥルーズ(仏)の「映画の分類学(タクシノミー)」的著作『シネマ1・2』では、あまりに限定的な数の映画作家しか取り上げられていない、と蓮實は言う(162頁以下)。

たとえば、ハリウッド古典映画の崩壊期である1950年代の重要な監督たち、ドン・シーゲル、ロバート・オルドリッチ、リチャード・フライシャー、ジョゼフ・H・ルイス、エイブラハム・ポロンスキーにもいっさい触れられていないし、また才能ある女性監督であるアイダ・ルピノ、ドロシー・アーズナーにもまったく言及されていない。そう述べて蓮實は、あまりに限定的な資料しか参照していないがゆえに、同書は「映画の分類学」としても極めて不十分だし、ルピノら優れた女性監督に触れられていないがゆえに、男性原理主義/女性蔑視を疑われても仕方ない書物であると、鋭く指摘する。そして、「それほど映画に対する敬意を欠いた無知蒙昧な人物の書いた『シネマ1・2』などという書物を、どうして信頼することなどできるのでしょうか」、と痛快に言い放つ(180頁)。

ジル・ドゥルーズ『シネマ1*運動イメージ』(法政大学出版局)

ジル・ドゥルーズ『シネマ1*運動イメージ』(法政大学出版局)あるいはさらに、『シネマ1』第1章の意味不明な記述、「イメージのなかに現前するもの」、「持続の動く切断面である運動イメージが存在する」について、そこでは「『イメージ』なるものの定義が、まったくなされていない」と蓮實は述べ、ドゥルーズの言う「イメージ」が、フィルムのコマの意味なのか、スクリーンに映っている持続する映像の一瞬のことなのか、まったく明らかにされていないと、いみじくも指摘する(182~183頁。私もドゥルーズの使う「イメージ(仏語ではイマージュ)」、および「運動イメージ」がまったく理解できなかったので、蓮實のこの指摘を読んで、かなりスッキリした)。

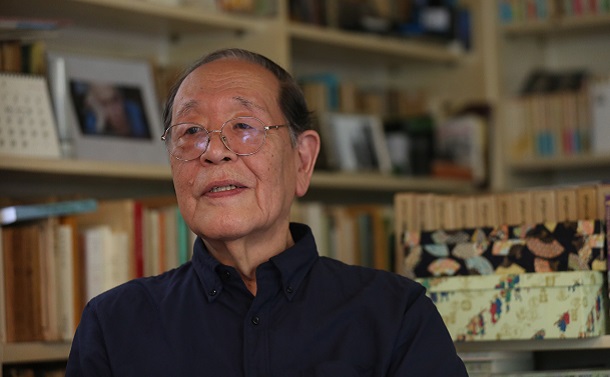

映画批評家・蓮實重彦

映画批評家・蓮實重彦つまるところ蓮實は、映画は1秒あたり18ないし24のコマ=静止画像からなる、<運動の錯覚>をあたえるメディアであり、その意味ではいかなる「現実」の反映でもない、途方もないフィクションの装置である、と論じる(そこで肯定的に参照されるのが哲学者ベルクソンであるが、蓮實はまた、映画を「毎秒二四倍化された死」と呼んでいる<『映画論講義』東京大学出版会、2008、382頁>)。

けだし蓮實は、「運動イメージ」などという曖昧な言葉を使うドゥルーズには、映画がフィクションの装置であるという認識が致命的に欠けており、つまり、映画の真実とは、映画の中にしか存在しえないフィクションとしての真実/リアルだ、という認識が根本的に欠けているのだ、と明快に述べる(もっとも、映画がフィクションの装置である、と蓮實が述べるのは、あくまで原理的にはそう言える、ということであって、蓮實も実際の映画批評では、たとえば「女優モーリン・オハラの美しさ」とか、「フォードにおける投げるというアクション(運動)」、と書く。つまり、「女優」や「アクション(運動)」を、カメラによって撮られることでしか存在しえない<フィクションの中での実体>、と見なして批評を書くわけだ。そこで肝心なのは、ある言葉がどのような文脈において書かれるか、であり、ある言葉はある文脈の中で定義される、という点でもある)。

そして、『シネマ1・2』の弱点は映画のフィクション性を十分に認識していない点にある、という蓮實のドゥルーズ批判の論拠は、仏ヌーヴェル・ヴァーグの理論的支柱であったアンドレ・バザンの「リアリズム信仰」を批判するさいの蓮實のそれと、ほぼ同じものだ(186頁以下)。バザンはひとことで言えば、映画は客観的な(映画外の)現実を、カメラの──デクパージュ/カット割りなしの──長回しによって再現するものであり、そうして撮影された被写体は確固たる現実/存在の指標=インデックスである、と主張した。

そうしたバザンの、再現的リアリズム論/リアリズム信仰に対し、蓮實は、それは違う、われわれは映画の中の現実を<信じるふり>をしているだけであり、映画の中の現実/存在/真実は、そうであるかに見える<まがいもの>であり、<真実らしさ>でしかないとして、やはり映画のフィクション性を強調する。

また、カメラの長回しを特権化するバザンのリアリズム信仰に反論するさいに蓮實が援用するのが、ジャン=リュック・ゴダールが批評家時代の初期に書いた、「古典的デクパージュの擁護と顕揚」(1952、『ゴダール全評論・全発言Ⅰ』奥村昭夫訳、筑摩書房、1998)という興味深い評論だ(198頁以下)。ゴダールはそこで、たとえばワンシーン・ワンショットのような長回しより、<デクパージュ/カット割り>による空間的不連続性こそが映画を活気づける、という趣旨の主張を展開し、<デクパージュ>におおむね批判的だったバザンを反=批判しつつ、劇映画であろうとドキュメンタリーであろうと、映画のフィクション性を際立たせる手法の一つである<デクパージュ>の効果を、強調している。

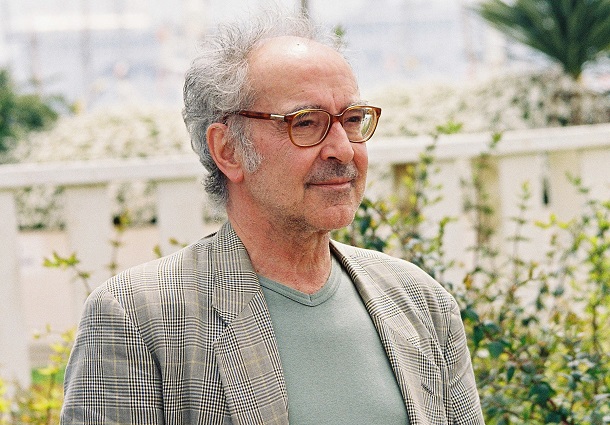

ジャン=リュック・ゴダール Denis Makarenko/Shutterstock.com

ジャン=リュック・ゴダール Denis Makarenko/Shutterstock.comそれにしても、蓮實も言うように、22歳のゴダールが書いた評論が、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください