梅津時比古氏インタビュー 詩人はどう詩を書き、作曲家はどう曲を付けたのか……

2022年08月21日

「歌曲の王」と称されるフランツ・シューベルト(1797~1828)の三大歌曲集のひとつ「水車屋の美しい娘」の背後には、「差別」と「性的なもの」の隠喩があるという新たな解釈を、前桐朋学園大学学長、毎日新聞学芸部特別編集委員の梅津時比古さんが近著で展開しています。

若者の恋と失恋、悲劇的な結末というあまりにも切ない物語りをつむいだウィルヘルム・ミュラーの20の詩に、シューベルトがそれ以外ないという絶妙な音楽をつけたこの名歌曲集のどこにそのような要素があるのか。シューベルトが大好きだという梅津さんに、作曲家や詩人が生きた時代や社会も視野に入れた、深い話を伺いました。

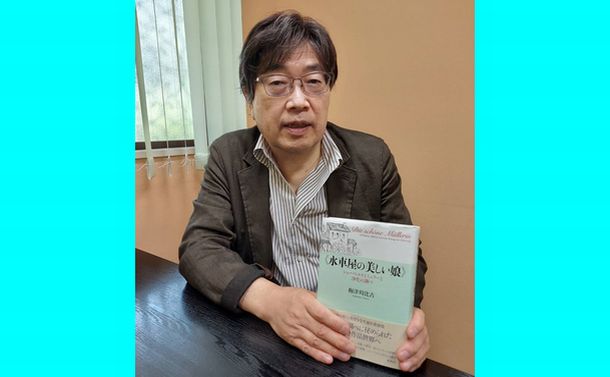

「水車屋の美しい娘」について語る梅津時比古さん(筆者撮影)

「水車屋の美しい娘」について語る梅津時比古さん(筆者撮影)梅津時比古 うめづ・ときひこ 音楽評論家

1948年、神奈川県鎌倉市生まれ。早稲田大学第一文学部西洋哲学科卒。現在、毎日新聞特別編集委員、桐朋学園大学特任教授、早稲田大学招聘研究員。著書『<セロ弾きのゴーシュ>の音楽論』で第54回芸術選奨文部科学大臣賞および第19回岩手日報文学賞賢治賞。2010年、「音楽評論に新しい世界を開いた」として日本記者クラブ賞。『冬の旅 24の象徴の森へ』、『死せる菩提樹 シューベルト《冬の旅》と幻想』など著書多数。

――シューベルトの連作歌曲のひとつ「水車屋の美しい娘」を題材にしたご著書『水車屋の美しい娘~シューベルトとミュラーと浄化の調べ』(春秋社)をこの春に上梓されました。粉ひきの若い職人が修行の途中で働くことになった水車屋で、親方の美しい娘に魅せられて恋に落ちる。一時はうまくいったかに見えた二人の関係は、ある日を境に暗転し、絶望した粉ひきは小川に入水する。そんな切ない筋立てのミュラーの詩に、シューベルトが曲を付けたもので、「冬の旅」「白鳥の歌」と並んでシューベルトの三大歌曲のひとつとして知られています。

梅津時比古 この歌曲集は20曲からなりますが、どの曲もほんとうにすばらしい。陰影に富んだ旋律、絶妙な転調といった作曲家としての技量もさることながら、シューベルトの詩の読みの深さに驚かされます。ミュラーの詩の読み方を音楽によって教えられる思いがします。

――音楽で詩の読み方を知る、ですか?

梅津 はい。この連作詩には、若者の恋の道行きという表面上の筋立ての背後に、さまざまな要素が見え隠れします。単なる青春の歌ではありません。それがシューベルトの曲を通して鮮明になる。それがこの本を書いた理由のひとつです。

『水車屋の美しい娘 シューベルトとミュラーと浄化の調べ』(春秋社)

『水車屋の美しい娘 シューベルトとミュラーと浄化の調べ』(春秋社)――単なる青春の歌ではない要素とは何なのか、興味が惹かれますが……。

梅津 本のタイトルを「水車屋の美しい娘」としました。従来、「美しき水車小屋の娘」と訳されることが多いですが、そうはしなかった。水車屋は「美しい」ものではないということを明確にしたかったからです。

――水車屋は美しくないとは?

梅津 水車屋には規模に大小はありますが、この歌曲集に出てくるような、親方とその家族、若い粉ひきも含めた職人たちが幾人も住みこむものは、規模がかなり大きい。小屋というより、製粉工場と捉えるべきでしょう。しかも、水車は急流を求めて山の奥や森の中に建てられることが少なくない。水車屋は人里離れたところにある、どこか怖い場所という印象を持たれていました。

くわえて、水車屋は差別される存在でもありました。それを私が知ったのは、水車屋の娘だったドイツ人ピアニストの三上かーりんさんから、「私は子供の頃、差別されていた」と言われたのがきっかけです。

――差別されていた?

梅津 ドイツ生まれの三上かーりんさんは、日本人と結婚して来日。歌曲ピアニストとして活躍されましたが、実家がドイツの典型的な中規模の製粉工場でした。水力でタービンを回して発電した電力で製粉機を駆動するようになるまでは、水車の回る力で製粉をしたそうで、子どもの頃は水車の回る音を常に耳にしていたそうです。

水車屋の娘の生活についていろいろと話してくれたのですが、あるとき、自分や家族が、水車屋という職業ゆえに目に見えない差別を受けた、と口にしたことがありました。成長するにつれて差別を実感するようになったといいます。

フランツ・シューベルト Evgeny Eremeev/shutterstock.com

フランツ・シューベルト Evgeny Eremeev/shutterstock.com――なぜ差別されたのでしょうか?

梅津 先ほども言ったように、水車屋は人里離れた場所にあるため、どこか怪しいイメージがある。また、実った種を臼で“ひき殺す”、生命に死を与える職業ということから、ドイツでは忌み嫌われるところがありました。一方、経済的には比較的裕福な者が多く、 嫉妬される面がある。くわえて、中世から続く職業差別の流れもありました。

詳しくは本に書きましたが、こうしたもろもろの理由から水車屋は社会から差別される存在でした。もっと言えば、ドイツでは、水車には性的なもののメタファーという側面もありました。

――水車が性的なものを指しているとは知りませんでした。

梅津 水車の輪が「女性」を象徴しており、水車の輪が回ることで性的なイメージが想起されると、多くのドイツ人が意識しているらしいのです。ドイツのケルン音大にいた頃、学生に教わりました。つまり、ドイツでは水車屋には差別とエロティシズムが結びついている。このあたりの事情は、日本人にはなかなか分からないと思います。

――「差別」「性」という観点から「水車屋の美しい娘」を捉え直す狙いがこの本にはあるのですね。

梅津 近年、世界中で様々なハラシュメントへの抵抗や非難が強まっています。たとえば2017年には#MeToo運動が始まり、2020年には「ジョージ・フロイド事件」に端を発したBlack Lives Matter運動が盛り上がりました。日本でも、かつてなら見逃されたかもしれない差別や性的なハラシュメントが、厳しく指弾されるようになっています。

そうした風潮のなか、かつて三上かーりんさんから聞いていた水車屋への差別が気になってきた。その観点から「水車屋の美しい娘」に目を向けると、ミュラーは明らかにそうした問題を分かって詩を書いている。シューベルトもそれを理解して曲をつけている。「水車屋の美しい娘」は単純な「青春譚」ではないんです。

ドイツの水車小屋 Conny Pokorny/shutterstock.com

ドイツの水車小屋 Conny Pokorny/shutterstock.com――詩人でも音楽家でも研究者でも多かれ少なかれ時代の影響を受けると思います。梅津さんが差別が注目されるようなった今の空気から刺激を受けたように、ミュラーもシューベルトも19世紀初めの時代の空気に影響を受けて作品をつくったのでしょうね。

梅津 そうだと思います。ただ、当時のウィーンは厳しい監視・検閲社会で、一定の制約のもとでギリギリの表現をしたとは思います。

――ミュラーが「水車屋の美しい娘」の詩を書き、シューベルトが曲を付けるのは1820年代、ウィーン会議の後ですね。

梅津 二人が生きた1700年代末から1800年代初頭にかけてのヨーロッパは、フランス革命、ナポレオン戦争、ウィーン会議が続き、古い秩序と新しい秩序がせめぎ合っていました。「水車屋の美しい娘」がつくられたウィーン会議後の1820年代は、フランス革命以前の状態への復帰が目ざされていた時期で、ウィーンを中心とする社会全体では、激しい政治的抑圧が行われていました。

抑圧の柱は秘密警察による監視と、厳しい検閲制度です。検閲の対象は、新聞、雑誌、書物はもとより、地図、楽譜、画像などにも及んでいました。こうした検閲をかいくぐって、自由な表現をするためには、具体的に言及しないまま、読者にそれとなく気付かせる象徴法を使わざるを得ませんでした。それゆえ、ミュラーもシューベルトも、差別や性について制約の中で許されるギリギリの表現をしています。

――19世紀前半のヨーロッパは、貴族社会から市民が力を持つ社会へと変わりつつある時代ですね。この本が面白いのは、単なる作品解説ではなく、「水車屋の美しい娘」が生まれたそうした時代背景が丹念に書かれている点です。なかでも興味を引かれたのは、この詩集が生み出される母体となった「サロン」です。

本によると、サロンの主宰者の多くは、知識も学識もあるけど、社会的な制約からバリバリ働くというわけにいかない女性たち。ある意味、上流社会の中で差別された女性たちが、自らの才覚で芸術家たちが集まる場所をつくり、そこで芸術家たちが出会い、刺激を与えたり受けたりしつつ、時に恋愛もからみながら、芸術作品が生まれていく。水車屋の美しい娘の物語り、ミュラーの詩もそうしてできています。

梅津 ミュラーが出入りしていたサロンにルイーゼ・ヘンゼルという女性がいました。ミュラーの恋愛対象になった人です。日本ではほとんど知られていないルイーゼの詩を知り、読んだ時に私は驚愕(きょうがく)しました。ほんとうに素晴らしい詩なんです。

彼女のことを調べてみると、これだけ優秀な人なのに大学に進んでいない。あの時代、どんなに優秀でも、女性には大学は進むコースがなかったことを再認識しました。一方で、サロンを支えていた人の多くはそうした差別された女性たち。そこに様々な人が出入りをし芸術が生み出されたということに、すこぶる興味をひかれました。

『水車屋の美しい娘~シューベルトとミュラーと浄化の調べ』を手にする梅津時比古さん(筆者撮影)

『水車屋の美しい娘~シューベルトとミュラーと浄化の調べ』を手にする梅津時比古さん(筆者撮影)――「水車屋の美しい娘」に戻すと、差別や性の問題を意識しながら、検閲社会の制約のもとでミュラーは詩を書き、シューベルトが作曲をしたということですね。シューベルトが意識して作曲しているという例を挙げていただけると……

梅津 例えば、第8曲の「朝のあいさつ」では、粉ひきの男が「おはよう」と挨拶をしているのに、娘が顔をすぐそむけるとあります。なぜそうなるか、普通は分からないじゃないですか。差別の観点はひとつの“補助線”になります。

差別される対象である水車屋の娘にすれば、遍歴してやってきた若い粉ひき職人に心が惹かれたけども、自らと同じ差別される人間からあまり親しくされたくないといった、両義的な感情もあるんじゃないか。娘の中にある被差別階級への嫌悪と、そこから脱出したいという願望が、同類である粉ひきへの顔をそむける行為として現れたのではないか。

それが、きめこまやかに音を連ね、転調を巧みにつかったシューベルトの哀しさを感じさせる曲によって、じわりと感じられるのです。

――「緑」と「白」という色を、差別を表現するために効果的に使っているという指摘も興味深いです。

梅津 白が類推させる象徴は、「差別」「高貴」「革命」という三つの概念です。白が「差別」に結びつくのは、差別される職業だったピエロが白塗りであったことから社会的に認められますが、ミュラーとシューベルトの「水車屋の美しい娘」でも、粉ひきに自分を「この白い粉だらけの哀れな男」を呼ばせることで、被差別の意識を明確に浮かび上がらせています。

一方、緑はヨーロッパにおいて、ギリシャ、ローマ時代から理想を象徴する色として定着してきました。ドイツの「緑の党」の命名の由来でもあります。第17曲の「いやな色」では、緑が誇らしげに、嘲(あざけ)り笑って「白い粉だらけの哀れな男」を見るという表現がでてきますが、理想の緑と差別の白を対比させることで、差別される存在としての粉ひきが、鮮明に浮かび上がっています。

――それを知ってあらためて曲を聴くと、聞き慣れた「水車屋の美しい娘」の別の顔が見えてくるようです。

梅津 そうですね。第13曲の「リュートと緑のリボン」も、普通に読んだり、聴いたりしていると、リュートに結んだ緑のリボンを娘が「とても好き」ということに、粉ひきの男が過剰に反応しているという感じしかしないのですが、粉だらけで真っ白な人が緑に対してもつ、差別されることの裏返しとしての、単なる憧れではすまない複雑な思いを読み込んでいくと、曲の見え方も変わってきます。

ドイツの水車小屋 Stefan Schurr/shutterstock.com

ドイツの水車小屋 Stefan Schurr/shutterstock.com――楽曲解説にとどまらず、作品ができた過程や背景にある社会を知ると、曲の聞こえ方も変わってくる。それが時空を超えて楽しめるクラシック音楽の醍醐味(だいごみ)かもしれませんね。

梅津 第一主題がこれで第二主題がこれとか、ソナタ形式か三部形式とか、そうした解説にも意義があるとは思いますが、今回の本は、ミュラーがこの詩を書いた社会的な背景や、シューベルトがどのように詩を解釈することで、この形式なり、転調なりを選んだのかということを意識して書きました。

――シューベルトがなぜ、この調を選び、この旋律を作り、この和声を使ったのか。想像を膨らませるヒントが得られた感じで、すごくおもしろかったです。

梅津 歌曲なのでやりやすかった面もあります。器楽と違って詩という“媒介”があるので、かなりの確率を持って作曲家の狙いが類推できる。作曲上の狙いからシューベルトの詩の解釈が透けてみえ、そこからミュラーの詩の新しい世界が広がる。こうした相乗効果の妙味も本を書きながら感じていました。

――シューベルトがこの曲集がつくったのは1823年、26歳の時です。フランス革命、ナポレオン戦争、ウィーン会議を経験してきた当時のヨーロッパは、貴族社会から市民が力を持つ社会へと変わりつつある時代。貴族的な「縦」の関係だけではなく、市民同士の「横」の関係が広がっていく。シューベルトの友人たちが、私的なサロン「シューベルティアーデ」を開いたのは象徴的です。ただ、横につながるようなると、上下の関係が「差別」という形で強く意識されるようになったのではないか。そんなことも本を読みながら考えました。

ところで、シューベルトの三大歌曲集でいうと、「冬の旅」は素晴らしいですが墨絵のように渋い。これに対し、「水車屋の美しい娘」は美しい旋律が随所にある色鮮やかな曲集だと思います。梅津さんの一番のお気に入りはどの曲ですか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください