2022年08月17日

安倍元総理銃撃事件の容疑者の母親が、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)の熱心な信者である事実が明るみに出て以降、がぜん、この教団への注目度が高まっている。同事件の山上徹也容疑者が犯行動機として、人生と家庭を台無しにされたことによる教団への恨みを語っている以上、注目されるのは当然だし、いわゆる宗教二世が抱える苦しみにはもっともっと光があたってほしい。また、霊感商法や法外な献金額をめぐるトラブル等で刑事摘発されてきた教団なのだから、政治家との関係が追及されるのも当たり前である。

ただ、事件の衝撃が大きいからこそ、そのインパクトに圧倒され、私たち自身の足元が見えない状態にさせられないだろうか? その心配には細心の注意を払いたい、とも思う。「特定の教団=悪、それ以外の人たち=善」あるいは「新興宗教の信者は特別で、自分たちはいたって普通」といったわかりやすい二元論に陥ることが怖い、と感じるからだ。

ポスト・トゥルース時代に入ったと言われる昨今は、客観的な事実よりも感情に訴えるコンテンツ、よりわかりやすいストーリー、フェイクニュースのほうが大きな顔をしている。Qアノンにしろカリスマ政治指導者にしろ、何らかの対象を「信仰」する行為・空気感はますます幅を利かせ、強まっているのではないか。

Orlowski Designs LLC/Shutterstock.com

Orlowski Designs LLC/Shutterstock.com「特定の対象を絶対のものと信じて疑わないこと」(デジタル大辞泉)が信仰の一つの意味だとすれば、信じる対象は宗教者(宗教組織)とは限らない。「〇〇を信仰している」などと自覚しないまま、実態としてある対象への「信仰」が生じているのは、むしろ宗教とは一見無関係に見える空間である。

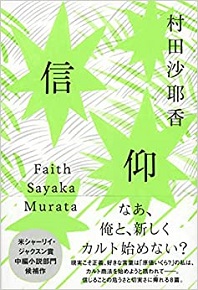

村田沙耶香『信仰』(文藝春秋)

村田沙耶香『信仰』(文藝春秋)

作家・村田沙耶香

作家・村田沙耶香冒頭の表題作「信仰」は、主人公「私」が地元の同級生・石毛から「新しくカルト始めない?」と誘われる場面から始まる。この作品では、カルトはすでに金儲けの手段であることが前提で、石毛はそう割り切った上で「私」を勧誘する。一方、「私」は「原価いくら?」が口癖の現実主義者であり、「子供のころから、『現実』こそが自分たちを幸せにする真実の世界だと思っていた」。周囲の友人のみならず大人にまで、商品と原価のからくりを暴き、説明して回る。

少々高くても好きなブランド品や嗜好品を買いたい友人たちは「私」の忠告をだんだん煙たがるようになり、そのことで周囲が自分から離れていくのを「私」も感じるようになった。恋人や幼馴染みとの関係も破綻し、妹からは「お姉ちゃんの『現実』って、ほとんどカルトだよね」と言われる始末。妹は「私」と違って「夢見がちな性格」で、大学中退後に引きこもっていたが、ネットで知り合った人たちと起業するため、高額のセミナーに通い出した。そんな妹を救い出す目的で実家に戻り、セミナー通いを阻止しようとした矢先、妹が投げつけたのが先の台詞だ。しかもその日以降、妹は家に帰らなくなる。

「私」は自信を無くし、「現実」への信仰に揺らぎが生じる。また、「斉川さん」という登場人物は、カルトにはまり家族に負担と迷惑をかけた過去を持ちながら、お金儲けが目的と知りつつ石毛とともに再びカルトに関わり、さらに主宰者としてカリスマ性を発揮する。揺らぎを抱えた「私」は、かつて見放した同級生たちの高級志向の価値観に従属する振りをしたり、斉川さんに接近したり……。

続きはぜひ本書で確かめられたいが、私たちが無自覚のうちにみずからを縛っている「信仰」について考えさせる。カルト信者は特別で自分は普通、などと言って自他の境界線を簡単に引くことなどできない日常世界も浮かび上がる。

fongbeerredhot/Shutterstock.com

fongbeerredhot/Shutterstock.com無自覚なる「信仰」を構成する諸要素に本書は気づかせてくれる、と述べたが、それは各編が持つ緩やかなつながりと関係している。発表順に並べられたわけではないこの配列は、それぞれに違う設定が使われつつ、一冊全体を眺めると連続した世界が描かれている、と読者に感じさせるに十分だ。それらのつながりを意識することで、無自覚な「信仰」と親和性の大きい要素とは何か、についてもヒントを与えてくれるのだ。

二つ目の作品「生存」は、「65歳のときに生きている可能性がどれくらいか、数値で表したもの」=「生存率」が生活の指標になった日本が舞台である。その数値は「本人が得るであろう収入の程度の予測とほぼ比例している」。80%以上が「A」、50%以上が「B」、10~49%が「C」、9%以下が「D」とランク付けされ、小学校の成績表にすでにこのランクが記される。

主人公の女性「私」は「C」で、「A」の彼氏がいるが、「生存率アドバイザー」なる職業の人に、もし結婚して子をなせば、65歳になったときの生存率が夫婦ともに30%以下になる、などと告げられる。彼氏はそれでも結婚への道を探るが、「私」はアドバイスを淡々と受け容れ、別れ話を切り出す。「私」はさらに、「野人」(仕事が継続せず山で裸のまま暮らすようになった、ほとんどが旧「D」の人間で占められた存在)になろうと決心し……。

格差社会が到達する地点の戯画化、と読める作品だが、「私」が友人に語る次の言葉はそうした世界がある種の「信仰」と密接に関わっている、と受け取ることも可能だ。

「なんだか、私たち、いつの間にか、行動も繁殖も思考回路も、全部『生存率』に支配されてるじゃない? 目に見えない無数のウィルスに浸食されているような気持ちになるの」

ここでは、「生存率」なる概念が人々の信仰の対象だ。現代世界が同様の価値観に侵されていないと、誰が言えるだろうか?

「野人」となった「私」のその後を描いたように読めるのが、次の「土脉潤起【どみゃくうるおいおこる】」である。主人公の姉は3年前、急に「野生に返る」と言い出して家を出た設定となっている。すでに「野人」として「巣」に暮らす姉を訪ねる主人公は、女性の友人二人と街で季節感のないマンションに住んでおり、3人のあいだの子が欲しいために、来春から人工授精を始める予定だ。人間の言葉を解しているかどうか疑わしくなった姉に、主人公は「巣」で自身の近況を報告し……。

もはや同じ種とは言えないまでに個がバラバラになった世界が描かれることで、わかった気になっている隣人像、家族像が相対化される。無自覚裡に抱く隣人信仰、家族信仰が打ち砕かれると同時に、別の種になることで生まれる関係性も描かれる。

子供時代から「イマジナリー宇宙人」なる存在を、ある意味で信仰してきた作家自身を描くエッセイ「彼らの惑星へ帰っていくこと」では、「私」にとっては彼ら(イマジナリー宇宙人)が「人間よりも身近な存在だった」と明かす。

続く短編「カルチャーショック」は、「カルチャーショック・タウン」を旅行中の「僕」と「パパ」を描く。普段暮らす都市の名は「均一」で、この世界には「均一」と「カルチャーショック」の二つしか街がない。両世界の言葉はほとんど通じ合わないが、苦労して通じ合わせると、互いが相手の世界を嫌っていることがわかる。つまり「カルチャー」=文化にとって「均一」は気持ちが悪いし、逆の立場も同様なのだ。異なる者同士が混じり合うときは吐き気を交換するしかなく、その際同時に生じる歌は、気持ち悪さからくる絶叫と紙一重である様子が描かれる。無自覚のうちに当然と見なしている世界(「信仰」的世界)から抜け出すには、気持ち悪さを味わうしかないのだ、と告げられるようだ。

気持ち悪さがテーマの作品の後に置かれるのが、「気持ちよさという罪」と題したエッセイである。「多様性」という語の気持ちよさに負け、多様性とは相反する行為に加担してしまったことへの、作家自身による後悔と懺悔が綴られる。「安全な場所から異物をキャラクター化して安心する」のは、「受容に見せかけたラベリング」なのだ、という言葉が直截で強度を持つ。

自分のクローン4人との共同生活を描く「書かなかった小説」は「土脉潤起」との連続性が強く、同質と思われる者の間に走る亀裂を通し、同種とは? 異種とは? といった問いが掘り下げられる。最後に置かれた「最後の展覧会」は、文化と芸術をテーマとする点で「カルチャーショック」を時空のスケールを拡大して展開させた作品と読める。

村田沙耶香の文章は、例えば主人公の感情の襞と襞の間に入り、その起伏や精神の運動を懇切に描き込んでいく、といった世界ではない。厚みや奥行きを備えた歴史劇や群像劇を描く、というのでもない。そうした世界を描くのが文学だ、と信じる価値観をむしろ相対化している、とも言える。安定した自我、のようものを自明の前提として周囲の現実を模写するのがいわゆる在来の近現代小説だとしたら、そうした世界がもはや信じられなくなった地点から出発している。『コンビニ人間』(文春文庫)も『生命式』(河出文庫)も、然り、だ。

小説とエッセイが混在し、奇妙に索漠とした『信仰』の作品世界は、「野人」「宇宙人」「繁殖」「吐き気」といった言葉が立体感をもち、読む者は思わず立ち止まる。緩やかなつながりを持った本書の各編が示すのは、「信仰」の現在形とそれを成立させている私たちの日常なのだ。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください