寝ずに書いた修業時代、今も「現役」の魅力を語る展覧会

2022年09月15日

私は、国立映画アーカイブ(東京・京橋)で開催中の「脚本家 黒澤明」展に「企画協力」という形で参画している。映画監督・黒澤明が書いた「脚本」に焦点を絞り、新たな光を当てることを意図とした展覧会である。

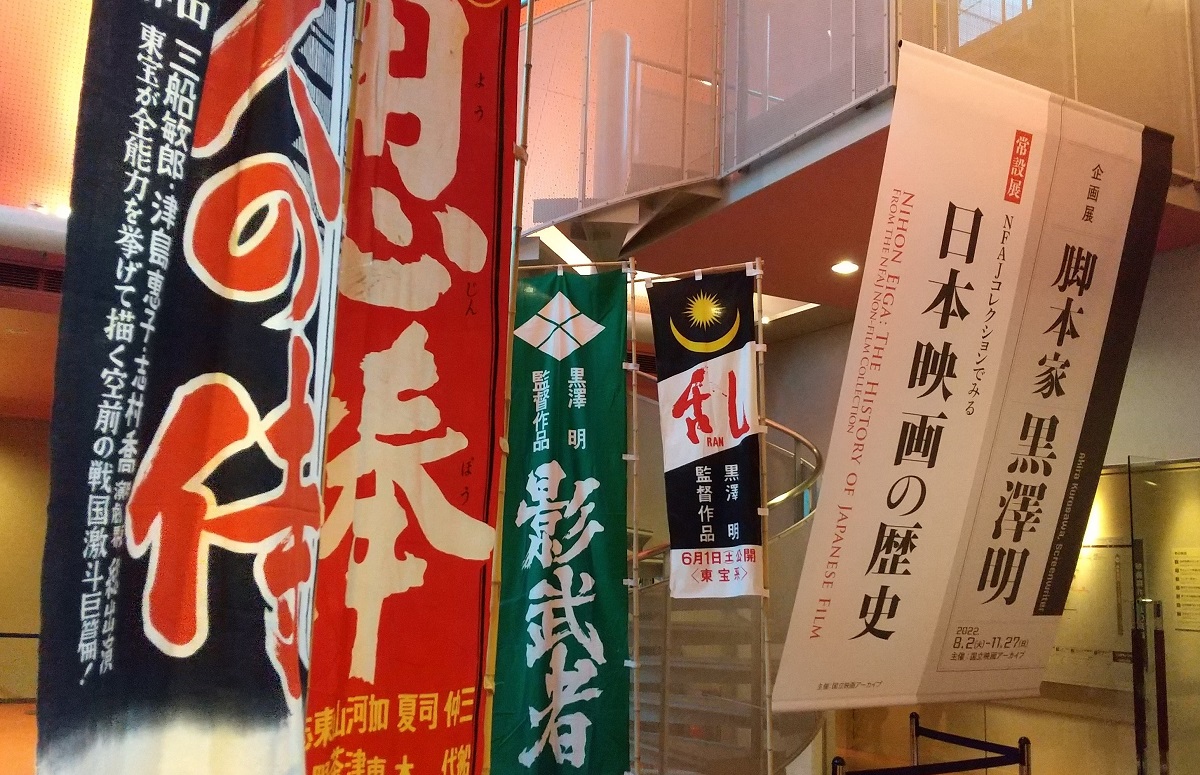

企画展「脚本家 黒澤明」の入り口=東京・京橋の国立映画アーカイブ

企画展「脚本家 黒澤明」の入り口=東京・京橋の国立映画アーカイブ黒澤の脚本ほど強度が高く、輝き続けているものは世界でも類がないであろう。世界に衝撃を与えた『羅生門』をはじめ、『七人の侍』『用心棒』はそれぞれハリウッドなどで複数回リメイクされ、米国の映画会社は『隠し砦の三悪人』『椿三十郎』『天国と地獄』等のリメイク権を獲得していた。数年前には、中国の映画会社が10本以上の未映画化脚本の映画化権を取得して話題になった。今年で製作70周年の名作『生きる』は、英国でカズオ・イシグロの脚本でリメイクされ、日本でも来春に公開される。

黒澤はいまも世界を魅了する「現役の脚本家」なのである。

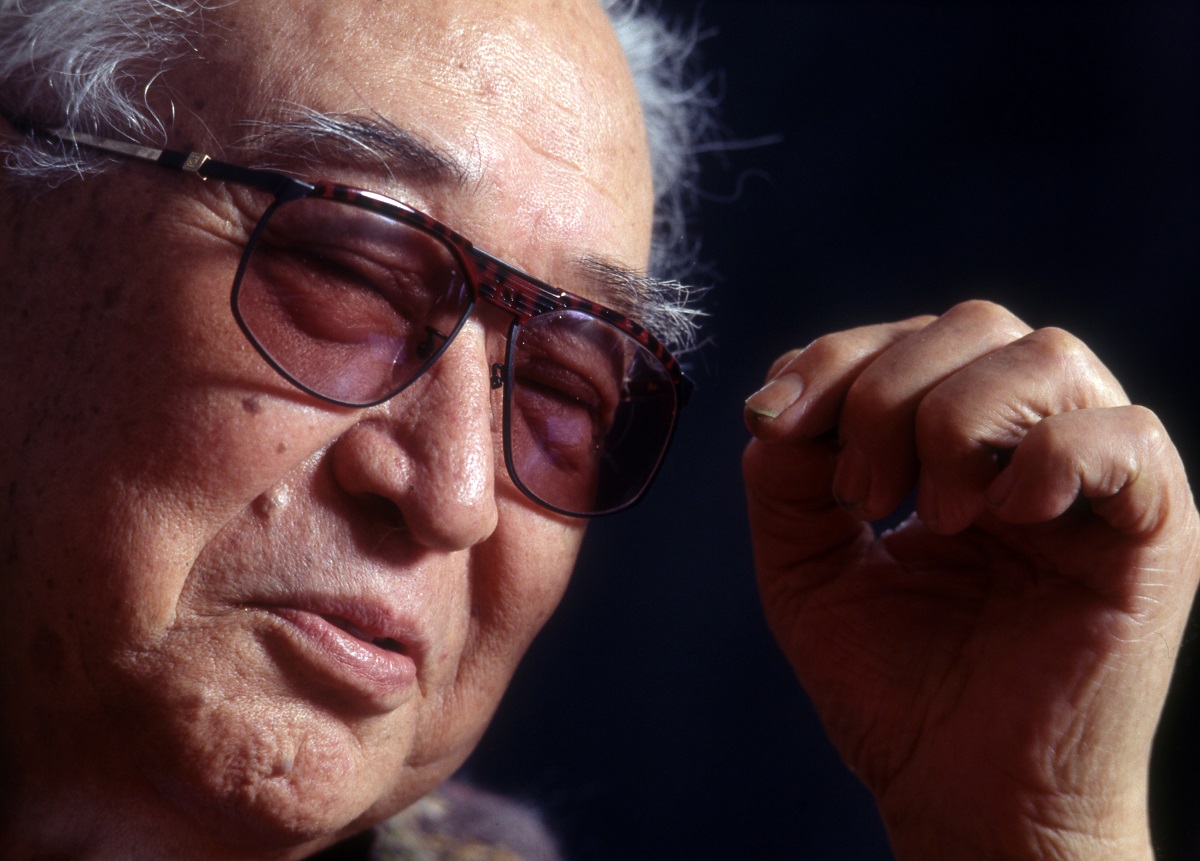

黒澤明=1992年撮影

黒澤明=1992年撮影初めて「脚本 黒澤明」とクレジットされた映画は1942年公開『青春の気流』(監督伏水修)である。今年は「脚本家デビュー80周年」にあたる。

こう書くとまるで黒澤がかつて脚本家を目指していたかのような印象を与えてしまうが、もちろん本人は一貫して監督を志向していた。だが、師匠である山本嘉次郎の、監督になるには、まずシナリオを書けることが不可欠だという教えのもと、助監督に脚本修業に励んだ。

本稿では、その時代を中心に、1942年の『姿三四郎』の脚本執筆(映画公開は翌年)までを中心に、「脚本家・黒澤明」を考察してみたい。

企画展「脚本家 黒澤明」

2022年11月27日まで(月曜と9月27日~10月2日休み)

国立映画アーカイブ展示室(東京都中央区京橋)

https://www.nfaj.go.jp/exhibition/akirakurosawascreenwriter2022/

1936年春、黒澤明は助監督として東宝の前身であるPCLへ入社した。応募者500人から5人採用という難関だった。

助監督2本目で、生涯の師となる山本嘉次郎と出会う。翌37年は、主に山本組の助監督をこなしながら、滝沢英輔、成瀬巳喜男ら一流の監督の作品にもついて経験を積み、入社わずか1年半でチーフ助監督(製作主任)に昇進した。

この時期、黒澤は親友・谷口千吉と成城(東京都世田谷区)のブリキ屋の2階で短い期間ながら同居していた。後に谷口はエッセイでこう書いている。

「その当時の彼の勉強振りには今でも頭が下る。(中略)本を読んでる黒澤がもう5頁、もう3頁、というのを仕舞いに怒鳴りつける。(中略)夜半にふと肩先が寒いので眼をあくと、ボンヤリ灯がついてる。横目でそっと見ると、黒澤は枕もとの畳に蝋燭を立ててボール紙でかこって、今度は何か書いてる。(中略)サラサラ鉛筆を走らせる音。(中略)光が洩れない様に大きな両手で蝋燭をかこって、そっと僕の寝息をうかがってる――。こんなことが殆んど毎晩だった。一体彼は一日何時寝るのだろう。助監督は夏は朝六時半には会社で準備を始めねばならない。(中略)しかも三日にあげず徹夜がある。こうした僅かの時間を盗んで書いては破り、書いては破りして出来上ったシナリオが次々に情報局や雑誌社の懸賞募集に当選し始めたのである。黒澤明は天才でも何でもない。努力の人、琢磨の人であって、今日あるのは偶然ではない。」(雑誌『スクリーンステージ』1948年11月号)

㊧谷口千吉(1912~2007)。黒澤との共同脚本『銀嶺の果て』で監督デビュー。作品に『ジャコ万と鉄』『暁の脱走』など/㊨本多猪四郎(1911~93)。『ゴジラ』(54年)など怪獣映画を数多く手掛け、黒澤作品で監督の補佐役も務めた

㊧谷口千吉(1912~2007)。黒澤との共同脚本『銀嶺の果て』で監督デビュー。作品に『ジャコ万と鉄』『暁の脱走』など/㊨本多猪四郎(1911~93)。『ゴジラ』(54年)など怪獣映画を数多く手掛け、黒澤作品で監督の補佐役も務めた龍谷大学のホームページで公開されている「黒澤明デジタルアーカイブ」には、1939年(昭和14)のシナリオ作品として『女学生と兵隊』『幡随院長兵衛』『虎造もの』『デッド・ボール』が記されている(27.ノート02の画像10、助監督時代の自筆ノートの一部)。

当時のPCLの作品リストを調べると、4本の内3本は映画化されたと考えられるが、いずれにも黒澤の名前はクレジットされていない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください