2022年09月16日

今年は、正岡子規が亡くなって120年目。厳密な周忌となると、昨年2021年が百二十回忌だが、いずれにせよ9月19日の忌日を前に、子規について、あるいは子規を通じ俳句ないし短歌という文藝について少し考えてみたくなり、子規はもちろん、俳文学全般の泰斗・復本一郎先生を訪ね、お話をうかがった。

先生と最初にお会いしたのは、今世紀始め。或る俳句初心者向け出版物の編集に関わっており、その執筆者だった。当時「復本一郎」という名前は、松尾芭蕉の高弟・向井去来の「去来抄」、同じく服部土芳の「三冊子」など「蕉門」俳論の専門家、あるいは同時代の蕉門ではない上島鬼貫をも高く評価した研究者という認識。緊張してご依頼したものの、喜んで引き受け、意欲的に対応してくださった。蕪村や漱石の秀句にのみ好感を抱いていた自分に、俳諧(句)全般の魅力を教えてくれたのは、まさに復本先生だった。

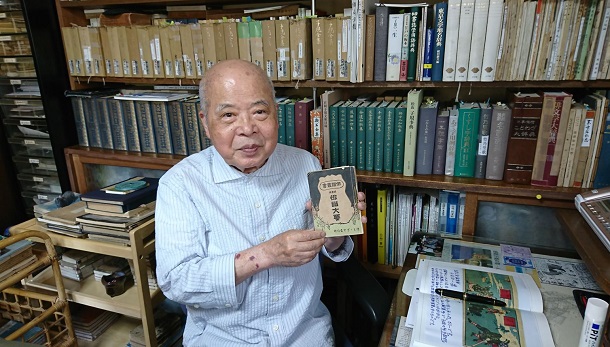

正岡子規の主著『俳諧大要』原書をもつ復本一郎氏=筆者撮影

正岡子規の主著『俳諧大要』原書をもつ復本一郎氏=筆者撮影お訪ねした復本先生は、子規への関心を深める端緒になった一冊として「子規追悼集」を見せてくれた。子規が心血を注ぎ、郷里松山の後輩・高浜虚子が引き継いだ俳誌「ホトトギス」の追悼号(歿後3カ月、1902年12月の発行)である。最年長の門弟・内藤鳴雪を筆頭に、周辺にいた人々が追慕の文章を寄せている。

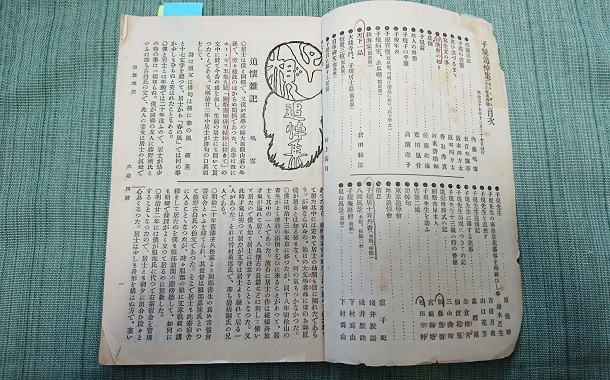

「子規追悼集」(「ホトトギス」第6巻第4号、1902年12月刊)の目次。多くの門弟たちが文章を寄せた=筆者撮影

「子規追悼集」(「ホトトギス」第6巻第4号、1902年12月刊)の目次。多くの門弟たちが文章を寄せた=筆者撮影中でも先生が注目したのは、佐藤紅緑だ。紅緑は、子規にとって最大の恩人の陸羯南(くが・かつなん)と同じ弘前出身。陸家の書生時代に7歳上の子規を知り、その死まで師事した(次女・佐藤愛子によれば、紅緑は生涯「しきせんせい」と敬称で呼んだという)。追悼号ではその出会いが、後年の大人気作家を彷彿とさせる、鮮やかで諧謔を含む描写で綴られている。

さらに示されたのは、回想「糸瓜棚の下にて」。子規の三十三回忌の1934年、「日本及日本人」(9月15日刊)に掲載されたもので、紅緑は9カ条の美点を掲げていた。

≪いつでも若々しい事/天空海濶な事/度量の広い事/親切である事/自分に対して厳正なる事/他の非を忍容する事/いつまでも研究的である事/金銭に淡泊である事/胸襟を披(ひら)いて人に接する事≫

ここに、いま子規を読み返す意味が詰まっている、と言ってよいのではないだろうか。子規は20代で結核を発症し、やがて結核菌による脊椎カリエスに苦しみ、満34歳で亡くなるまで、病床での生活を強いられた。看病に尽くした3歳下の妹・律や、母・八重には甘えたし、わがままも言った。英国留学中の親友・夏目漱石には泣き言も書き送っている(1901年11月)。

≪僕ハモーダメニナツテシマツタ、毎日訳モナク号泣シテ居ルヤウナ次第ダ……≫

だが、どんなに苦しくても落ち込んでも、人嫌いにはならず、多くの知己もまた、子規庵を訪れるのを楽しみとした。当時の結核患者は現在の感染症以上に忌避され、差別も受けた。親しくても見舞いたくても後難を避けるため疎遠になった例は、数知れない。そういう時代に、請われたからでなく自ら望んで多くの人が会いに来た。俳句・短歌の教えを乞うためだけではあるまい。紅緑だけでなく病家の訪問者たちの回想・書簡からは、子規その人の大きさが伝わる。病身なのに「天空海濶(心が広々としてわだかまりがない)」で「親切」。自らには「厳正」、他者の「非を忍容」……。

そんな子規の人物像を、本人と同時代人の文章から再構築したのが、復本一郎著『正岡子規伝──わが心世にしのこらば』(岩波書店)だ。まず、博捜され精選された資料(の掲示)が晦渋でなく、とにかく面白い。子規への親愛は十分感じる一方、抑制の効いた叙述が快い。

かつ著名無名にかかわらず、関係人物の逸話も鮮烈。例えば、自らの句会(1896年1月)に鷗外と漱石を招き初対面させた逸話は、それなりに知られているだろうが(とはいえ、根岸の一室に3人が集う情景は興奮します!)、子規の2歳上の「日本新聞」記者で(共に日清戦争に従軍)、その後は犬養毅を支え、晩年は吉田茂の相談役だった古島一雄の回想など、ふつうの俳句好きは目にしないのではないだろうか。古島に与えたテーマ別の簡潔な(江戸期の)名句選は、<子規の一つの俳句観を示して>まことに興味が尽きない。

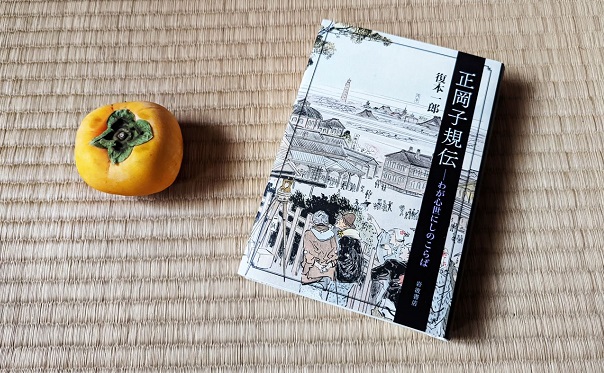

復本一郎著『正岡子規伝』(岩波書店)と、子規の大好物だった柿。本書では有名な≪柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺≫の背景、子規の果物好きについても丁寧に触れられている=筆者撮影

復本一郎著『正岡子規伝』(岩波書店)と、子規の大好物だった柿。本書では有名な≪柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺≫の背景、子規の果物好きについても丁寧に触れられている=筆者撮影こうした魅力は、全体が125の<小片>(小逸話)から成る構成、いわば一話完結の掌編の集積という工夫がもたらした成果であろう。第1章「伊予の儒者大原観山の孫」から第10章「最期の年と『病牀六尺』」まで、時系列に進んでいく堂々の大著だけれども、各章に収まる<小片>それぞれが1500字前後なので、簡潔で読みやすいのである。

本書は、子規の研究実践者としての偉大さも改めて教えてくれる。≪俳諧の秋さびてより二百年≫。子規にしては意外な「メタ俳句」ともいうべき気になる句だが、芭蕉二百回忌の1893年の作。俳壇は当時まだ旧派全盛で、子規のいう「月並」宗匠連は実作の精進も俳論の精読もせず、ただ<お祭り騒ぎ>に熱心だった。

子規はといえば、数年前から蕉門の諸俳書を収集、独習していた。蔵書の『俳諧問答』(1800年、森川許六・向井去来著)には、≪さびしほり、風雅の大切にして、わするべからざるもの≫とあり、これなどが<大きな影響を与え、子規の中で芭蕉と「さび」とが強く結び付いて理解され>たのではと、本書は推測する。

子規の凄さは、古人への共鳴が机上の愉悦に留まらなかったことだ。二百回忌の夏、なんと1カ月余の東北旅行を敢行している。同年正式入社した「日本新聞」連載の『芭蕉雑談』の一節、≪芭蕉は好んで山河を跋渉したるを以て、実験上亦〔また〕夥多〔あまた〕の好題目を得たり。後世の俳家、常に几辺〔きへん〕に安坐〔あんざ〕して、且つ実験以外の事を吟ぜず≫。26歳、心身とも健やかだった頃の矜持である。

一方で、早くから芭蕉に次いで評価していたのが、蕪村。復本先生は書簡を渉猟し、蕪村への最初の言及を1892年とする。2年後、門人・内藤鳴雪が古書店で江戸期の版本『蕪村句集』を入手。子規と多くの門弟による蕪村輪講会は、1902年の逝去10日前まで枕もとで(!)続いた。

我々はいま、芭蕉・蕪村と、躊躇なく併称する。だが復本先生は、明治時代まで「蕪村といえば画家でした」と強調する。子規こそ最初に、蕪村を正統な俳人として正当に評価したのだ、と。次第に病魔がまとわりつくなか研究は進められ、1897年から「日本新聞」に連載された『俳人蕪村』は、用語と句法を分析し、美質や句調は芭蕉句との具体的な比較で論じた、当時はもちろん今なお刮目すべき論考である。

蕪村忌の集い(1899年12月)。最前列中ほど脇息に身を寄せているのが子規。子規の向かって左隣が内藤鳴雪。その左斜め後ろで右を向いているのが高浜虚子。向かっていちばん左の木の横に立っているのが河東碧梧桐=一般財団法人子規庵保存会所蔵

蕪村忌の集い(1899年12月)。最前列中ほど脇息に身を寄せているのが子規。子規の向かって左隣が内藤鳴雪。その左斜め後ろで右を向いているのが高浜虚子。向かっていちばん左の木の横に立っているのが河東碧梧桐=一般財団法人子規庵保存会所蔵蕪村句のいくつかは、今の我々にとっても染み入るほど美しく、誦(とな)えるたびに胸底を揺るがす。だが子規が蕪村を称揚した理由は、個々の句の魅力だけではない。子規はかつて蕪村を、≪芭蕉の如く≫は≪山河を跋渉し、天然を楽〔たのし〕みたる者≫ではないが、芭蕉の精神をよく理解していた俳人として認めた。そして、自らが芭蕉のようには≪山河を跋渉≫できなくなり、≪常に几辺に安坐≫どころか病臥を運命づけられるなかで、子規における蕪村的なるものの意味が、重くなっていく。

「芭蕉のように、何度も旅をしたかった。それを踏まえた俳句も文章も作りたかった。それがもう叶わなくなったとき、今まで以上に蕪村が、子規には大切な存在になったのです」

と語る復本先生が本書に引く次の一文は、『俳人蕪村』での周到な論述以上に直截に胸をうつ。≪芭蕉の後百年に出〔い〕で、始めて濶眼を理想界に開けり。……紛々〔ふんぷん〕たる今古の人事、雑然たる天然の風光、千様万態一として蕪村の俳句に上らざるなし≫(『俳諧と武事』)。

本書では、≪濶眼を理想界に開けり≫に傍点を付している。「理想界」つまり想像の世界を俳句に結実させたがゆえに、蕪村は尊いのだと絶賛する声明の奥底から、子規の痛哭が聞こえてくるようだ。

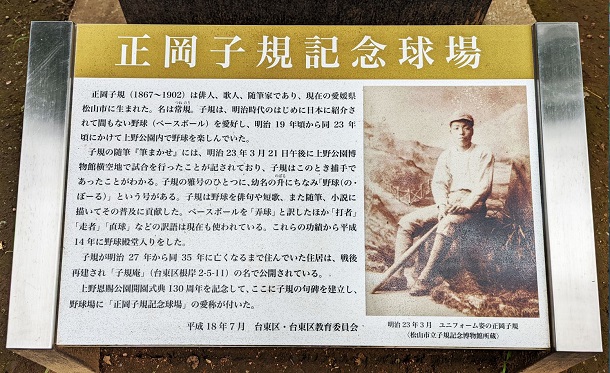

「正岡子規記念球場」(上野公園内)前のプレート。野球好きだった子規にちなむ命名=筆者撮影

「正岡子規記念球場」(上野公園内)前のプレート。野球好きだった子規にちなむ命名=筆者撮影短歌について論じた『歌よみに与ふる書』は1898年。俳諧以上に守旧が強かった短歌への批判は、本書いわく<大分〔だいぶん〕物議を醸したようである>。子規にも、自らの呵責なき姿勢を自覚した気配はあった。だが、それ以上に命脈の果てが自覚され、<居ても立っても居られない、という状況が子規を襲っていたのである>。

子規があまりにも『古今和歌集』をこき下ろし、『萬葉集』を高く称えた結果、巧緻な王朝の伝統美の評価が暴落したことを『紀貫之』(1971年)で嘆いたのは、大岡信だった。その大岡が、<子規の俳句は、俳人と呼ばれている人々には素人の作とみられているふしがあるようだ。子規の句を低くみる傾向は思い違いもはなはだしい>(『百人百句』2001年、講談社)と、警告している。俳句好きは嚙みしめるべきかもしれない。

自分も、子規にはわかりやすくても愛誦するような作が多くはないようにも思っていた。だが、本書を読み進むうち、作句態度というか創作姿勢というか、子規の意思のようなものが迫ってきて、少し考えが変化してきた。復本先生は、昨今のテレビなどが煽る俳句人気をも踏まえ、こう言われる。

「大事なことは、子規は俳句づくりを楽しんだ、ということです。たしかに現代の俳人諸氏はみんな巧い。上手すぎるくらいです。しかし、巧さというのは競争を生みます。競争じたいを否定はしませんが、みんながみんな競わなくてもよいのはないでしょうか」

かつて、先生の句会(実験的俳句集団「鬼」)に数回、加えていただいたとき、拙句を、「アタマで考え過ぎる。もっとモノ自体をよく見て」と忠告されたことも思い出される。

「いま臥せっている人に、あるいは、いろいろな意味の『病い』で苦しんだり、闘ったりしている人に、子規の生き方を知って欲しいと思います」

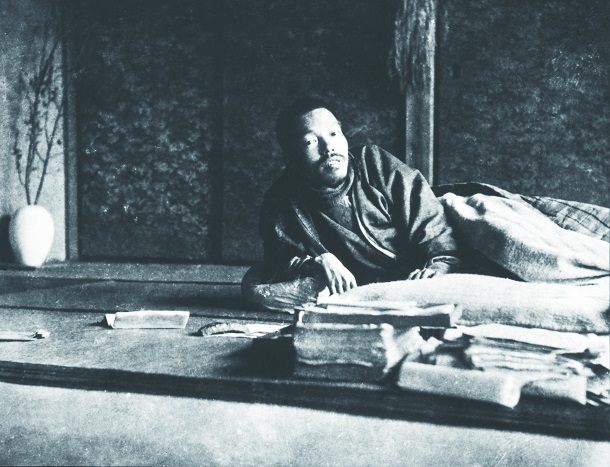

1900年、亡くなる2年前の正岡子規=松山市立子規記念博物館蔵、提供・神奈川近代文学館

1900年、亡くなる2年前の正岡子規=松山市立子規記念博物館蔵、提供・神奈川近代文学館本書の副題は<わが心世にしのこらば>。これは、和歌の弟子の一人で鋳金家の香取秀真が贈った塑像を前に詠んだ歌に基づく(香取は金工分野で初の文化勲章受章者。香取の赤貧時代に子規が送った忠告、激励の一文は、本書で引用される数々の子規書簡の中でも白眉です)。

≪わが心世にしのこらばあら金のこの土くれのほとりにかあらむ≫

詠んだのは最期の年、1902年。<自らの「写生」の精神、詩精神、文学精神が長く残ることを希求しつつ、斯〔か〕く詠んだものと思われる>という本書「あとがき」の評は、まさに至言。

子規の「心」は、今も作品に宿っている。そして、数々の作品を生んだ「子規庵」もまた、台東区根岸に残っている。1894年から亡くなる1902年まで住んだこの家は、関東大震災には無事だったが、1945年の東京大空襲で失われた。だが1952年に、高弟だった寒川鼠骨〔さんがわ・そこつ〕たち有志の尽力で、<焼失前の建物に復元され現在に至って>(子規庵ホームページ)いる。

「子規庵」(東京都台東区根岸)内に復元された座机。<子規の左足は曲がったまま伸びなくなっており、立て膝を入れる部分をくりぬいて作られた>(同庵内の説明書による)=筆者撮影

「子規庵」(東京都台東区根岸)内に復元された座机。<子規の左足は曲がったまま伸びなくなっており、立て膝を入れる部分をくりぬいて作られた>(同庵内の説明書による)=筆者撮影 「子規庵」の庭内からみる子規居室(「病牀六尺」の間)。関係者の丹精で糸瓜も育てられ維持されている=筆者撮影

「子規庵」の庭内からみる子規居室(「病牀六尺」の間)。関係者の丹精で糸瓜も育てられ維持されている=筆者撮影夏の終わりの一日、たまたま知った公開日に、初めて同庵を訪れた(コロナ禍の影響で、公開は不定期になっています)。質素だが整理が行き届いた室内、細やかな設えがゆかしい小庭。実はまだ成っていなかったが、糸瓜の棚もある。眺めていると、「病牀六尺の間」から、子規の声が聞こえてくるような気がした。やはり「絶筆三句」を引いておこうか。

≪糸瓜咲て痰のつまりし仏かな≫

≪痰一斗糸瓜の水も間にあはず≫

≪をとゝひの糸瓜の水も取らざりき≫

逝去前日の9月18日に、<妹律が唐紙〔とうし〕の貼り付けられている画版を持ち、(河東)碧梧桐が細長い筆に十分に墨を含ませて子規に手渡しながら書かれた>という。享年三十六(満34歳)。自らを含む「実景」を写したこれら絶唱についても、本書は詳細かつ得心の解説を加えている。ぜひ多くの方に読んでいただければと思う。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください