人類最高の表現手段として映画を構想したゴダール

2022年09月22日

9月13日、フランスの映画監督ジャン=リュック・ゴダールが亡くなった。それから文字通り、ボーッとしている。ショックというよりも、あの「呪縛」からようやく逃れられるという解放感の方が強いかもしれない。

今回書くことは、たぶん多くの読者にとってはびっくりするような、あるいは全く関係のない内容かもしれない。しかしゴダールの存在はごく一部の人々の、たぶん世界中の映画ファンの数パーセントにとっては、自分の人生そのものにかかわるような「欠かせない」ものだった。その事実を記録しておきたい。

フェイスブックでは内外の友人たちの投稿を見ることができるが、私はこの数日、「ゴダールブック」と言いたくなるほど、ゴダールについての投稿を目にした。同じテーマでこれほどの数の投稿は初めてだ。少なくとも私のフェイスブック上の友人たちの2、3割にとっては、やはりゴダールは別格だった。

ジャン=リュック・ゴダール(1930─2022) Denis Makarenko/Shutterstock.com

ジャン=リュック・ゴダール(1930─2022) Denis Makarenko/Shutterstock.comゴダールが亡くなったことは、私にとってはいわゆる映画の「巨匠」の死とは次元が違う。今世紀で私の記憶しているところだと、大島渚(2013年没、80歳)、海外ならミケランジェロ・アントニオーニやイングマル・ベルイマン(この2人は共に2007年7月30日没、94歳と89歳)、テオ・アンゲロプロス(2012年没、76歳)、マノエル・デ・オリヴェイラ(2015年、106歳)、アッバス・キアロスタミ(2016年、76歳)、ベルナルド・ベルトルッチ(2018年没、77歳)などの巨匠が亡くなり、数多くの追悼の文章が寄せられた。

ゴダールがそれらの巨匠たちと違う点は、私の考えでは3つある。

1つは長編デビュー作の『勝手にしやがれ』(1959年)から遺作『イメージの本』(2018年)まで、いわゆる失敗作がないことである。というよりも、よくできたかどうかは関係ない次元で、どの映画を見ても刺激に溢れている。数多く撮った短編でさえもそうだ。

映画は小説や美術と違って一人ではできないうえに、多くの資本を必要とする。自分が作りたい作品にお金が集まらなかったり、欲しいスタッフやキャストが揃わなかったりすることはざらだ。だから巨匠といえども、その最盛期はだいたい30代から40代の10年くらいであることが多い。

例えば、ベルナルド・ベルトルッチは、『暗殺のオペラ』『暗殺の森』(共に70年)から『1900年』(76年)あたりがベストではないだろうか。黒澤明は最初の『姿三四郎』(43年)から60年代までかなり長く最盛期が続いたが、『どですかでん』(70年)以降のカラー作品からはそれまでの画面の躍動感がハタと消えてしまった。アントニオーニは『情事』(60年)から『赤い砂漠』(64年)までが、現代における不毛な恋愛のリアルな表現と抽象性が恐ろしいほどの均衡を保っていた。

2つ目は、ゴダールだけが10年に一度くらいびっくりするような変貌を遂げたことである。もちろん多くの巨匠も年月と共に作品は変化するが、なかなか若い頃の映画を超えることは難しい。

ゴダールの場合、1959年にデビューして以来、『女と男のいる舗道』(62年)や『軽蔑』(63年)、『気狂いピエロ』(65年)など、都会に生きる若者たちの愛と苦悩と逃走を鮮烈に、そして自由に描いてきた。ところが『中国女』(67年)から、突然、ベトナム戦争や革命、共産主義、毛沢東などについての議論ばかりが続く政治の映画になった。そしてしまいには「ジガ・ヴェルトフ集団」を作って完全に商業映画と縁を切ってしまった。

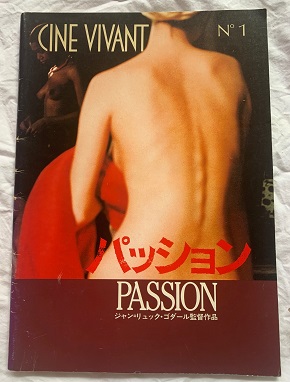

シネ・ヴィヴァン六本木の第1回上映作品『パッション』のパンフレット=筆者提供

シネ・ヴィヴァン六本木の第1回上映作品『パッション』のパンフレット=筆者提供当時福岡の大学生だった私はわざわざ東京に見に行き、その音と映像の大胆な組み合わせに驚嘆した。映画を超えて美術や音楽や政治の最先端が詰まっているように思った私は、この映画を何度も見た。私の中で、映画のみならず美術や音楽をまたぐ美学のようなものは、この映画で作られたと言っても過言ではない。

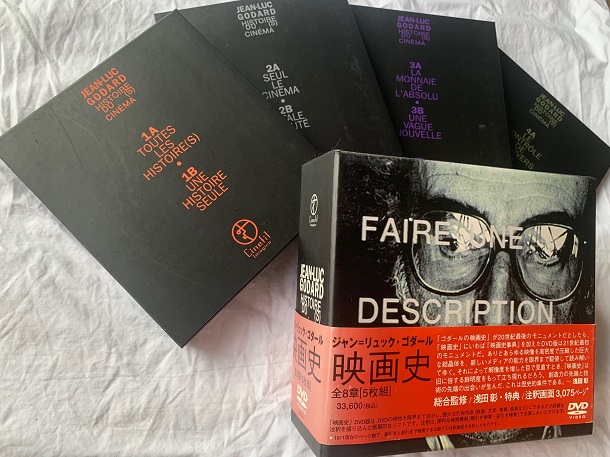

そして1988年から断続的に発表され、98年に4時間28分の作品としてまとめて発表された『ゴダールの映画史』にまた驚くことになる。古今東西の映画を数百本も「引用」するのみならず、文学や哲学や音楽、絵画にも触れながら進めてゆくゴダールのナレーションは、何度見てもよくわからないが、なぜか見ていると心地よかった。

そして、2014年の『さらば、愛の言葉よ』で3Dを使い、まるで犬の視点から見たようなけばけばしい映像を見せた。それまでの3D映画とは異なる斬新な使い方に舌を巻いた。

映画、文学、音楽、絵画などの膨大な「引用」で構成された大作『ゴダールの映画史』のDVD=筆者提供

映画、文学、音楽、絵画などの膨大な「引用」で構成された大作『ゴダールの映画史』のDVD=筆者提供3つ目はこれまでの2つと重なるが、彼には

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください