「多様な人たちが表現の当事者になれるようにすることが最優先です」

2022年09月30日

第79回ベネチア国際映画祭のコンペティション部門に出品され、好評を博した『LOVE LIFE』。前稿では主に作品内容について話を伺った。

今回は、映画業界全体や未来を見据え精力的に行動する深田晃司監督に、本作の製作事情に加え、持続・発展可能な映画界の共助システムを提言する「action4cinema/日本版CNC設立を求める会」(注)や、コロナ禍で苦境に陥ったミニシアターの緊急支援策として立ち上げられた「ミニシアター・エイド基金」などの活動についても振り返っていただいた。

(注)CNC(読みは“セーエヌセー”/Centre national du cinéma et de l'image animée/国立映画映像センター)は、フランス⽂化省が管轄する映像産業の司令塔となる公的機関。1946年に創設。

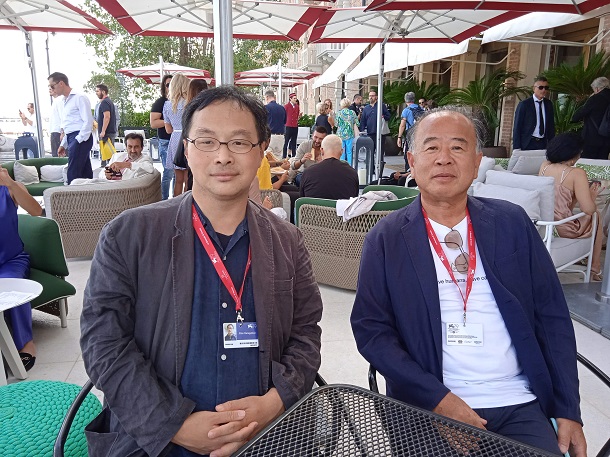

深田晃司監督(左)とフランス側のプロデューサー、コム・デ・シネマの澤田正道氏=撮影・林瑞絵

深田晃司監督(左)とフランス側のプロデューサー、コム・デ・シネマの澤田正道氏=撮影・林瑞絵──映画『LOVE LIFE』はいくつかの会社で共同製作されましたね。大きくはベネチアでプロデューサーが記者会見に出席されていた日本のメ~テレ(名古屋テレビ)とフランスのコム・デ・シネマですか。

深田 あとは他に何社かご参加いただきました。

──複数企業からの出資で作品を作る「製作委員会」は悪いイメージで語られることが多いと思いますが、今回はいかがでしたか。

深田 そうですね。日本映画のよくないところのトップクラスに毎回上がるのが「製作委員会制度」ですよね。

──製作委員会には、出資者それぞれが権利を主張して調整が難しかったり、作品への思い入れが分散されたり、あるいは口出しをする人が増えるというイメージがあります。でも『LOVE LIFE』は監督が目指すものをしっかり作られたという印象があります。

深田 製作委員会の弊害というのはあるとは思いますが、幸いにも自分は今までクリエイティブな面では特別に困ったことはありません。私は自腹を切って自主映画を撮ることからスタートしましたが、おかげさまで一緒に映画を作りたいと思ってくださる方が増えました。『淵に立つ』『よこがお』『本気のしるし〈TVドラマ再編集劇場版〉』にしても、いわゆる自主映画ではありませんが、気持ちとしてはどこかで自主映画の延長線上にあるつもりです。「作りたいものを実現するために、いろんな人の力を借りている」という思いはあまり変わっていません。願わくは、予算と撮影日程がもうちょっと増えればいいなあと思いますが(笑)

──それでは「内容をこう変えてほしい」といった横槍があちこちから入る、ということはなかったのでしょうか。

深田 今回の作品に関してはなかったです。もちろん脚本会議やキャスティングではプロデューサー陣も発言しますが、監督の意思を最終的には尊重してもらえています。ただ、それはおそらく幸運な例であって、そうではない話ももちろん耳にします。日本独特の製作委員会制度は助成金の少ない社会で経済的なリスクを分散することによって映画製作を行いやすくするための一つの方法ですが、同時にそもそもの経済リスクを減らしていく仕組みも考えていかないといけません。

ベネチア映画祭で開かれた『LOVE LIFE』の記者会見。左からコム・デ・シネマの澤田正道プロデューサー、名古屋テレビ(メ~テレ)の服部保彦プロデューサー、主演の木村文乃さん、深田晃司監督、ろう者で俳優の砂田アトムさん=撮影・林瑞絵

ベネチア映画祭で開かれた『LOVE LIFE』の記者会見。左からコム・デ・シネマの澤田正道プロデューサー、名古屋テレビ(メ~テレ)の服部保彦プロデューサー、主演の木村文乃さん、深田晃司監督、ろう者で俳優の砂田アトムさん=撮影・林瑞絵──深田監督はご自身の映画制作以外でも、映画業界全体や映画の未来を考え、様々な活動をされています。ベネチア入りする直前まで、日本版CNCの記者会見にも参加していました。これから映画界が大きく変わっていくだろうという手応えはありますか。

深田 先は長いけれど手応えは感じています。少なくとも日本版CNCを作るなんて、2、3年前までは「できればいいな」というぐらいの気持ちはありましたが、「じゃあ日本でも」という動きには全くなっていなかった。今回、どこまで実現可能性があるのかわかりませんが、「日本版CNC設立」が少なくともテーブルにあがったのは、大きな一歩だと思っています。

「日本版CNC設立を求める会」(action4cinema)を立ち上げた(左から)内山拓也、岨手由貴子、諏訪敦彦、是枝裕和、舩橋淳、西川美和、深田晃司の各監督=2022年6月14日

「日本版CNC設立を求める会」(action4cinema)を立ち上げた(左から)内山拓也、岨手由貴子、諏訪敦彦、是枝裕和、舩橋淳、西川美和、深田晃司の各監督=2022年6月14日──「日本版CNC設立を求める会」は、「製作支援」「流通支援」「教育支援」「労働環境保全」という映画振興の4つの柱を立てました。どれも重要ですが、最近は特に「労働環境保全」の中のハラスメントの問題は、かなり前進したのではないでしょうか。

深田 もともと1年以上前から、是枝裕和さん、諏訪敦彦さん、舩橋淳さんらの監督と、「日本版CNCが必要」ということで、日本映画製作者連盟と一緒に話し合いの場を定期的に設け活動してきました。今年に入ってハラスメントの問題が社会的にクローズアップされる中で、7月に日本映画監督協会が声明を出したという大きな動きもありました。

ハラスメントの問題は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください