2022年10月17日

渡邉みどりさんが亡くなった。88歳だった。1934年、正田美智子さん(現在の上皇后さま)と同じ年に生まれ、59年、日本テレビのディレクターとして、皇太子さま(現在の上皇さま)と美智子さまの結婚パレードを中継。以来、美智子さまを追い続けた。ゆかりの人々(皇族、正田家、友人etc.)を取材し、その生き方をテレビで、活字で、語り続けた。

渡邊みどりさん1990年に日本テレビを退職し、以後はフリーのジャーナリストとして皇室を見つめ続けた=2007年

渡邊みどりさん1990年に日本テレビを退職し、以後はフリーのジャーナリストとして皇室を見つめ続けた=2007年皇族には記者会見の場はあるが、ごく限られた機会だ。しかもメディアを通して流れることが前提だから、どうしても「よそ行き」の言葉になってしまう。だから渡邉さんはそうではない美智子さまの「本音」、というより「心」を伝えようとしたのだと思う。

そのための手段の一つが服装で、徹底して美智子さまを見つめ続けた結果として、「この日のお召し物は、実はこの時にも着ていて、少しデザインを変えたもの」などという「着回し」の概念を打ち出した。それは今でも女性週刊誌やネットメディアで多用され、皇室報道の定番になっている。

著書『美智子さま 貴賓席の装い』(97年)は、ドレスに着物、帽子などの小物まで、定点観測の集大成。たとえば「ともに歩まれた紅白梅の着物」という章で渡邉さんは、62年に撮影された皇太子ご一家(現在の上皇ご夫妻と天皇陛下)の写真を取り上げる。

まずは「親子同居を実行した皇室新時代を告げる貴重なお写真」と解説し、視点を美智子さまの着物のディテールに移す。身頃にも袖にも鮮やかな梅の柄が入っている。そして、①新婚時代を過ごした東宮仮御所に前田青邨(せいそん)の「紅白梅」がかかっていた、②京都の北出工芸に「この絵のように」と注文した、③前田は香淳皇后の絵の師だった──という情報を披露、こう続ける。「この和服を美智子さまはことのほかお気に召し、二十回以上もお召しになり、筆者も取材で三回ほど拝見した」。観察し、直接見て、また観察する。それが渡邉さんだった。

渡邊みどりさんは、美智子さまの服装や歌にも注目して「心」を読み解こうとした

渡邊みどりさんは、美智子さまの服装や歌にも注目して「心」を読み解こうとした<幾光年太古の光いまさして地球は春をととのふる大地>

地球を「星」と見立てることは今でこそ当たり前だが、その当時はとても新鮮で、スケールの大きさに感動した。美智子さまは素晴らしい皇后になると予感した。そう語っていた。『貴賓席の装い』の梅の着物の記述では、結婚翌年のこの歌を取り上げていた。

<つばらかに咲きそめし梅仰ぎつつ優しき春の空に真むかふ>

解説がこう続く。「美智子さまがいかに梅の花を愛でていらっしゃるかが伝わってくる御歌だ。また、産後の養生の合い間に詠まれたこの御歌は、美智子さまの日々の精進をよくあらわしている」。お妃教育以来、美智子さまの和歌の師だった五島美代子さんを渡邉さんは何度も取材していた。

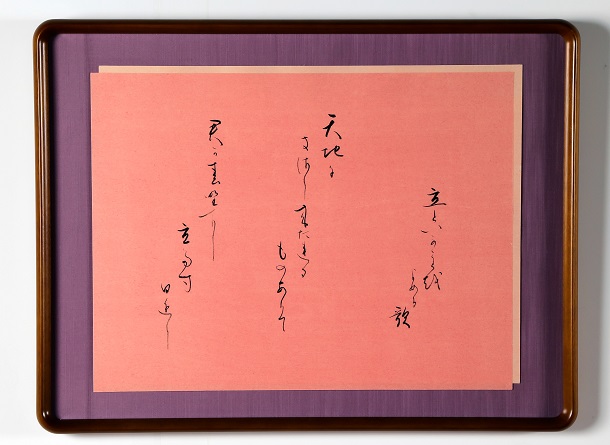

宮内庁職員組合文化祭美術展に出展された皇后(当時)・美智子さまの歌会始御懐紙「平成二十五年歌会始御歌(御題『立』)」=2013年

宮内庁職員組合文化祭美術展に出展された皇后(当時)・美智子さまの歌会始御懐紙「平成二十五年歌会始御歌(御題『立』)」=2013年

日本テレビのプロデューサー時代=1971年

日本テレビのプロデューサー時代=1971年渡邉さん宅の本棚に並んだ、皇室特番の台本を見せてもらったことがある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください